生物多様性

考え方

地球上には多種多様な生物が生息しており、それらの生物が複雑に絡み合って生態系を形成することで、様々な外的変化を吸収し、元の状態に戻す復元機能が備わっていると言われています。出光グループは、生物多様性条約の目的の達成を目指すとともに、この生態系を次世代に引き継ぎ、多様な生物が生息し続けられる環境を維持し回復することが、企業にとって重要な使命であると考えています。

TNFD※1提言に対しては、2024年度から4年間で対応する計画を立て、取り組みを進めています。現在実施しているLEAPアプローチ※2について「戦略」に記載しており、順次開示を拡充していきます。

また、当社は、近年のように生物多様性保全の重要性が広く叫ばれるようになる以前から、事業遂行に当たっては自然との共生を常に意識し、本分野に配慮して事業を遂行してきました。創業者の出光佐三は、公園のような緑地帯を備え、地元と共に栄える「産業と自然が融和する緑豊かな公園工場の実現」を提唱しました。この理念を実現するため、当社の製油所や事業所では、操業開始時に法律で規定されている面積を上回る緑地帯を設置し周囲の自然環境との調和を図ってきました。これらを含めた当社が推進している生物多様性保全活動については「取り組み」の項目にまとめています。

-

自然関連財務情報開示タスクフォース

-

TNFD提言において推奨されている自然関連課題の評価手法

方針

当社グループは、「出光グループ サステナビリティ方針」の中で、事業活動による環境リスクの低減および自然環境の保全と循環型社会の実現への貢献を示すとともに、以下に記載する「生物多様性ガイドライン」に沿った形で、地域との連携を築きながら生物多様性保全に取り組んでいます。

生物多様性ガイドライン

当社グループは、土地、水、大気、並びに多種多様な生物種、遺伝子を含めた生態系システムから成る自然環境(自然資本)を利用しながら、事業活動を継続しています。

社会活動の基盤である自然環境(自然資本)を、将来世代に適切な形で受け渡していくことの重要性は、これまでも大切にしてきた価値観であり、出光グループ サステナビリティ方針の中でも、事業活動による環境リスクを予め低減し、自然環境の保全と循環型社会の実現に貢献することを明記しています。

サステナビリティ方針を補完し、自然環境(自然資本)に含まれる生物多様性分野の更なる保全活動遂行の指針として、本ガイドラインを定めます。

・自社の事業活動が生物多様性に与えている影響を正確に把握し、負の影響を与える場合は低減、正の影響を与える場合は増加、に努めます。

・新規事業等の検討に当たっては、生物多様性の観点での影響を十分に考慮します。

・生物多様性が劣化した生態系の回復に貢献します。

・生物多様性が保全された生態系の拡大に貢献します。

・生物多様性に関する環境教育・啓蒙を推進します。

・生物多様性保全に関する関連取組の開示を強化し、ステークホルダーとの対話・協働を拡大します。

戦略

LEAPアプローチによる自然関連の依存、インパクト、リスク、機会の評価

TNFDで推奨されているLEAPアプローチを用いて自然関連の依存、インパクト、リスク、機会を評価しています。実施状況を順次開示していきます。

●LEAPアプローチの実施計画

-

2024年度は燃料油・石炭事業(直接操業)を対象に実施。2025年度に対象事業を拡大して実施予定。

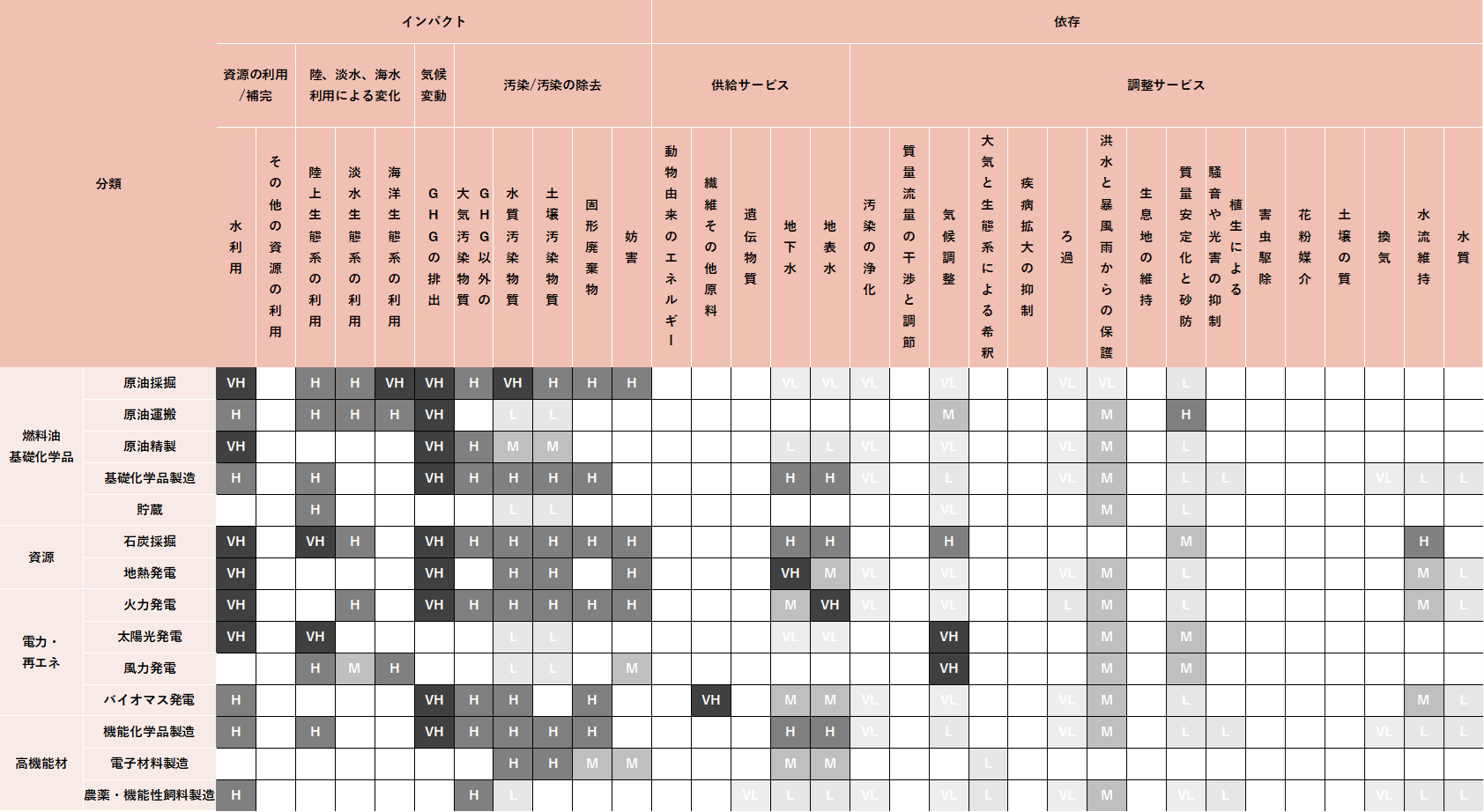

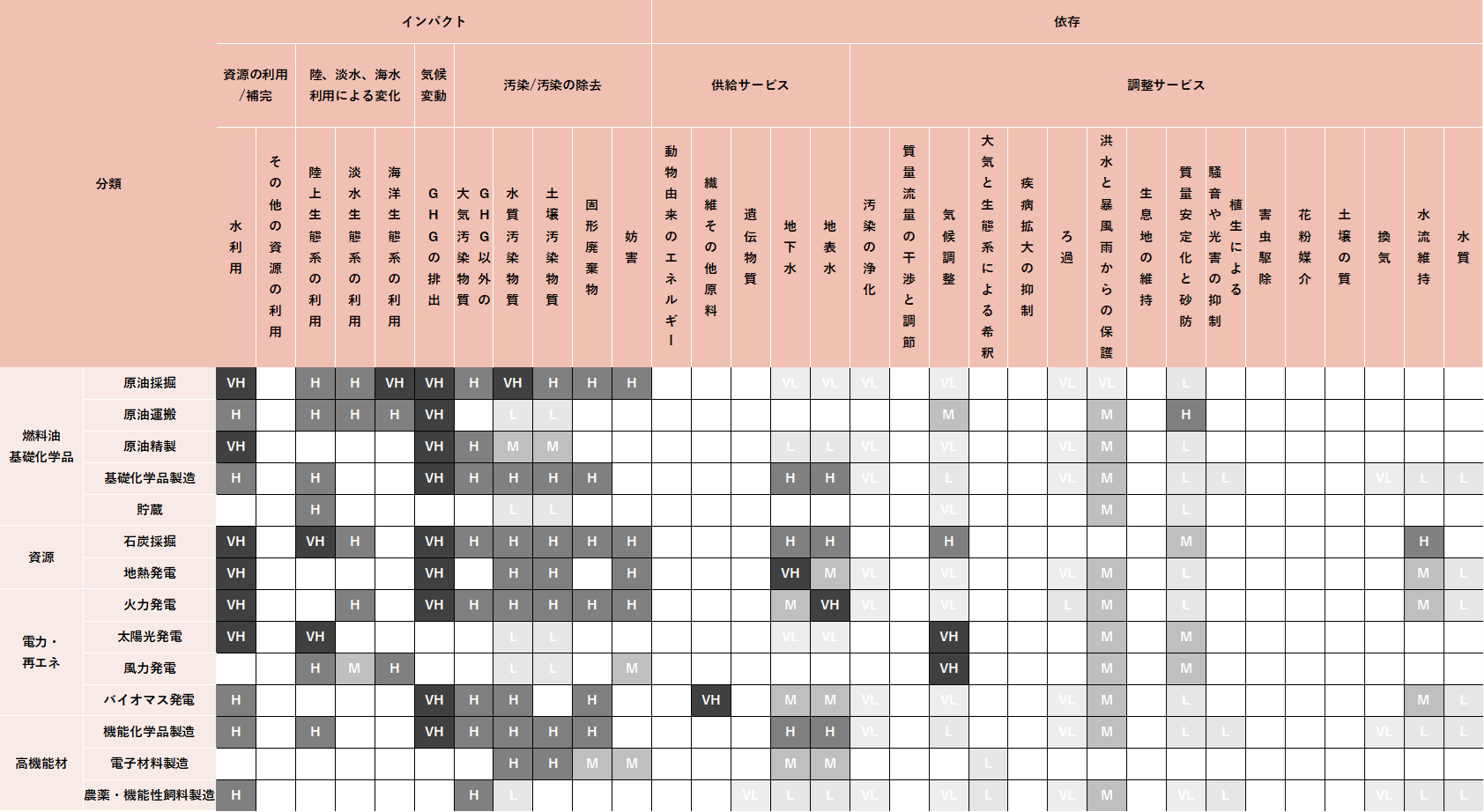

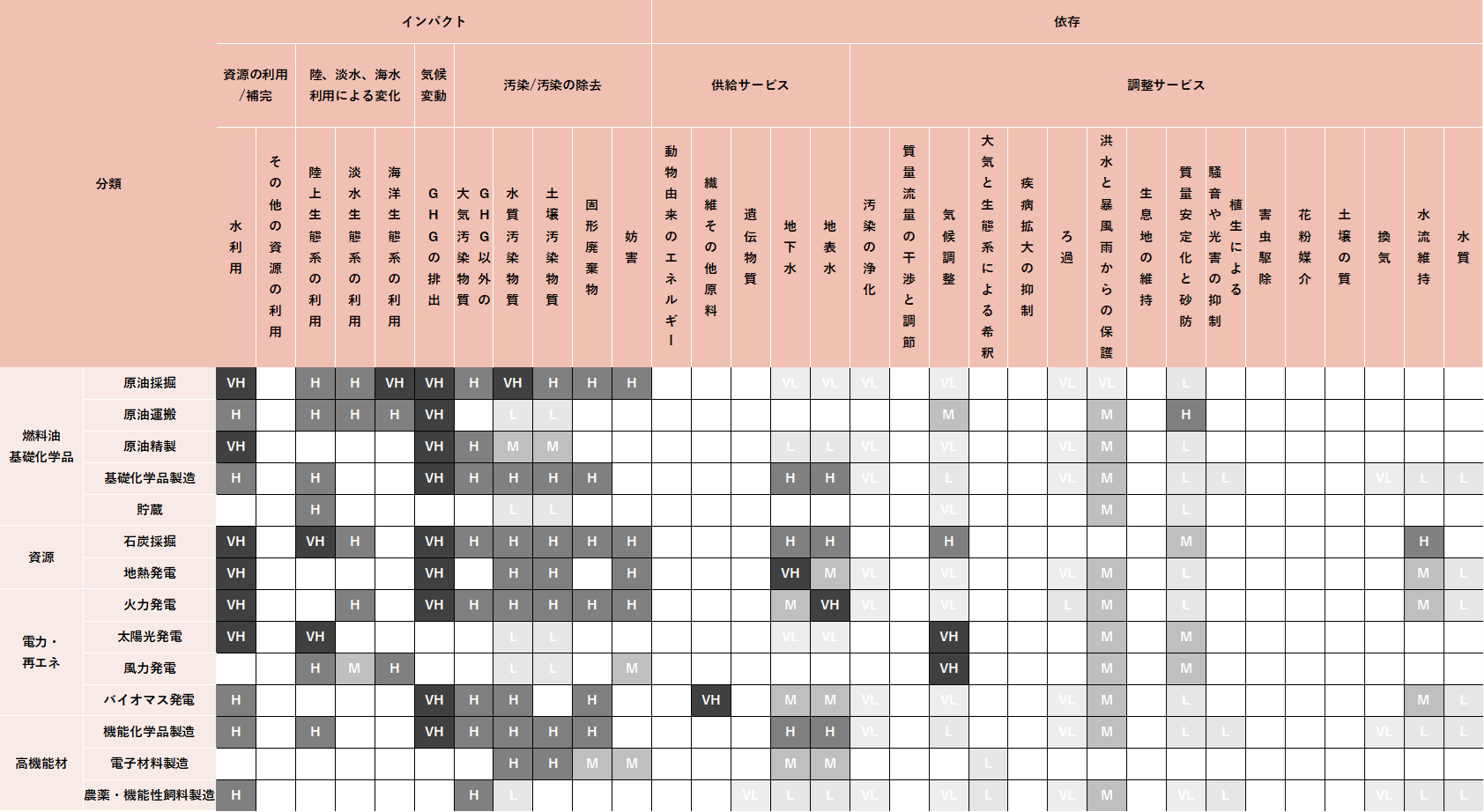

分析対象事業の選定

初期評価として事業プロセスごとの自然への依存とインパクトを分析可能なオンラインツールであるENCORE※を用いて当社グループ事業の自然との接点を把握しました。自然への依存に関しては原油運搬、石炭採掘、火力発電、太陽光発電、風力発電、バイオマス発電、地熱発電、機能化学品製造で、インパクトに関してはすべての事業で重要度が「High」以上と評価される項目があり、当社グループ事業は自然と深い関係があることを確認しました。

これらの結果と売上規模等を踏まえ、燃料油事業と石炭事業を高優先事業と認識しLEAPアプローチを用いた分析を開始しました。今回、分析対象は直接操業拠点としましたが、今後、分析方法を検討し、上流や下流に対象を広げていきたいと考えています。なお、当社グループは、石炭鉱山を操業しているため、今回の分析対象に操業している鉱山での石炭採掘は含まれています。

-

国連環境計画世界自然保全モニタリングセンター(UNEP-WCMC)や金融機関が共同で開発した事業プロセスの自然への依存とインパクトを評価するツール

●当社グループ事業の自然への依存とインパクトの概要(ENCOREの評価結果)

-

VH:Very High、H:High、M:Middle、L:Low、VL:Very Low

-

2024年6月時点の評価結果

自然との接点の発見(Locate)

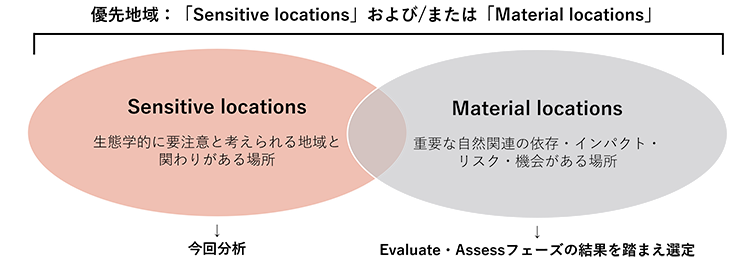

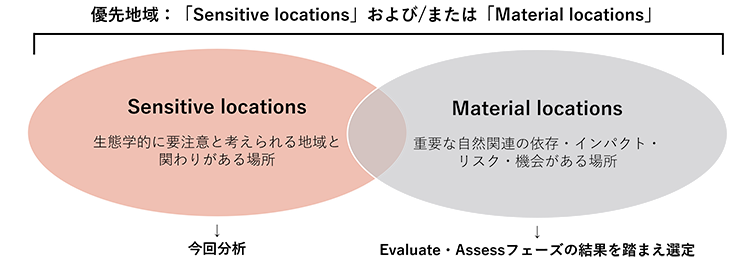

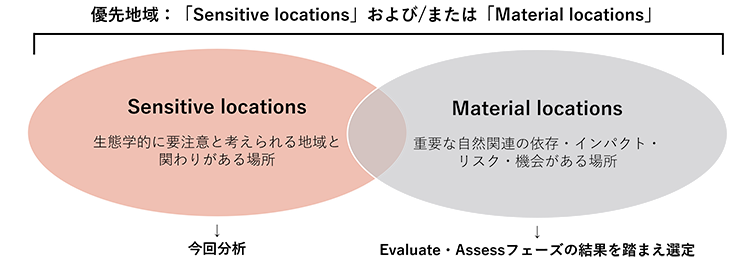

生態学的に要注意と考えられる地域と関わりがある場所(Sensitive locations)の特定のため、生物多様性にとって重要な地域との近接性と物理的な水リスクを分析しました。 生物多様性にとって重要な地域との近接性の観点では、IUCN保護地域カテゴリーのIa(厳正保護地域)、Ib(原生自然地域)、Ⅲ(天然記念物)、世界自然遺産に近接する拠点はありませんが、IUCN保護地域カテゴリーⅡ(国立公園)やラムサール条約湿地、KBA※1の半径5km圏内に位置する拠点が存在することが確認されました。物理的な水リスクの観点では、Aqueduct Water Risk Atlas※2を用いた評価において、水ストレスが「High」または「Extremely High」と評価された拠点はありませんでした。重要な自然関連の依存・インパクト・リスク・機会がある場所(Material locations)は、Evaluate・Assessフェーズの分析結果を踏まえて選定し、優先地域を特定する予定です。

-

Key Biodiversity Area(生物多様性の保全の鍵になる重要な地域)

-

WRI(World Resources Institute)が開発した水リスク評価ツール

●優先地域の概要と実施状況

●Sensitive locationsの分析に用いた指標・ツール

|

|

|

|---|---|

|

|

|

|

|

|

●生物多様性にとって重要な地域と近接している拠点数 (半径5km圏内)

| IUCN カテゴリー | 世界自然遺産 |

ラムサール 条約湿地 |

KBA | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Ⅰa | Ⅰb | Ⅱ | Ⅲ | ||||

|

該当拠点数 (分析拠点数:31) |

0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 |

●水ストレスの評価結果

|

|

(<10%) |

(10-20%) |

(20-40%) |

(40-80%) |

(>80%) |

|---|---|---|---|---|---|

|

(分析拠点数:31) |

|

|

|

|

|

自然への依存とインパクトの診断・関連する取り組み(Evaluate)

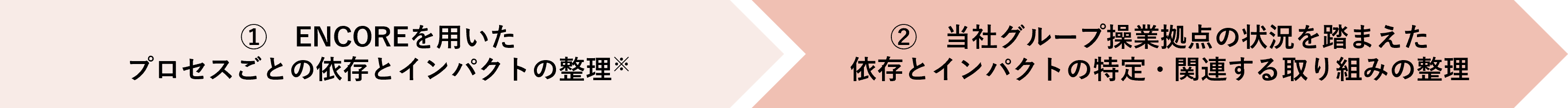

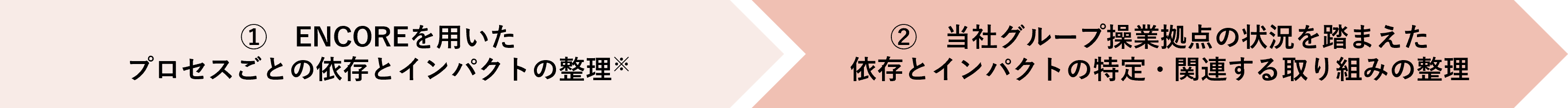

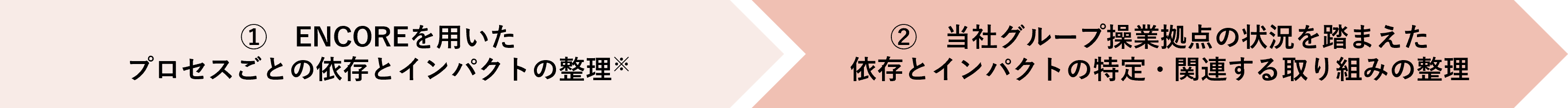

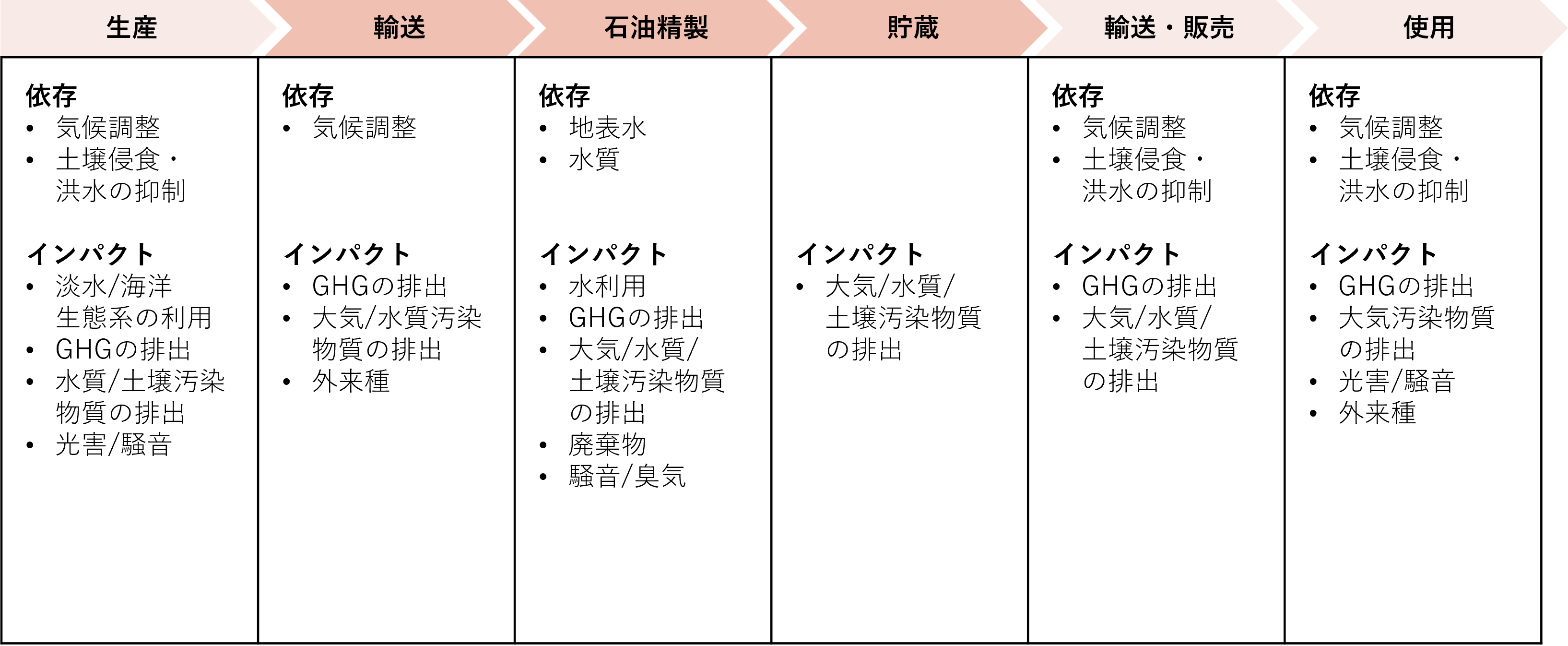

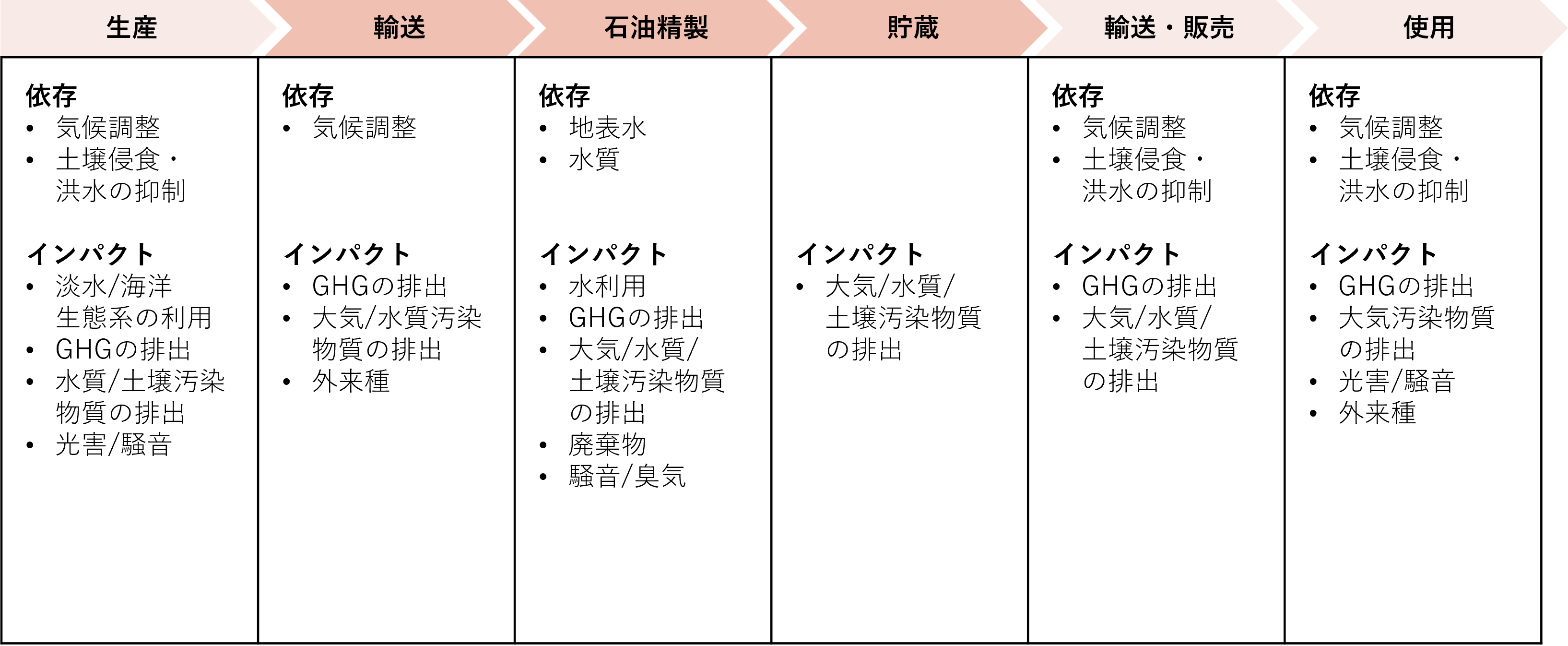

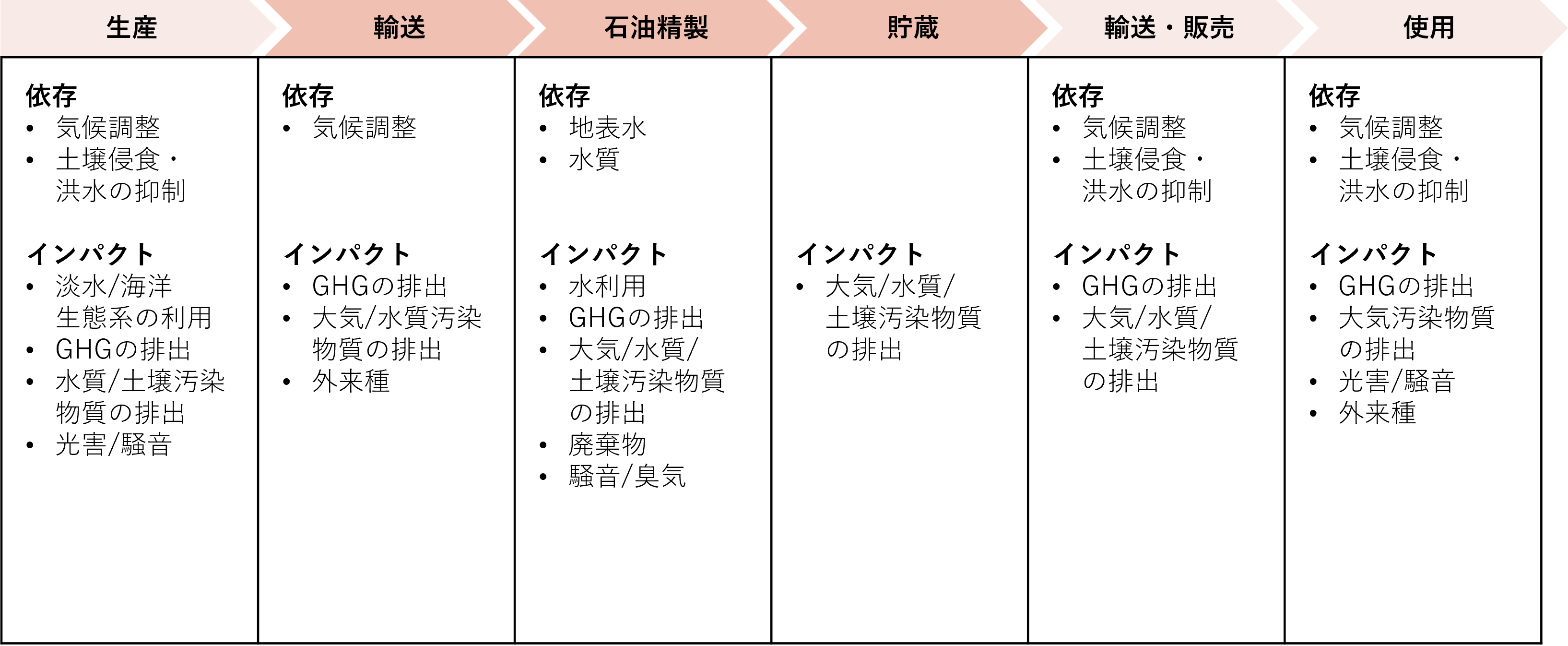

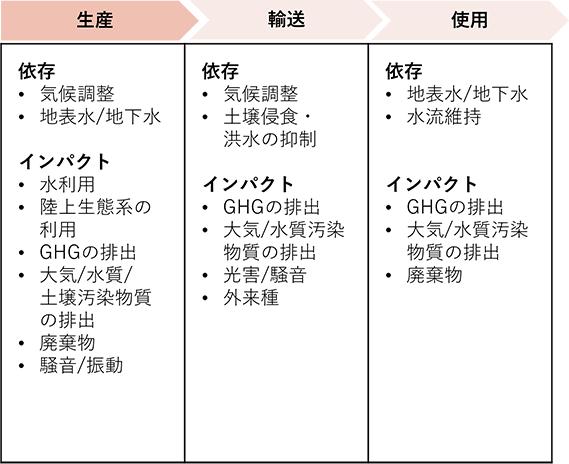

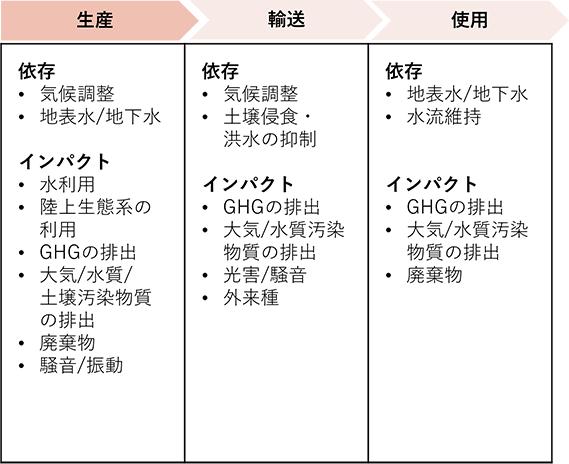

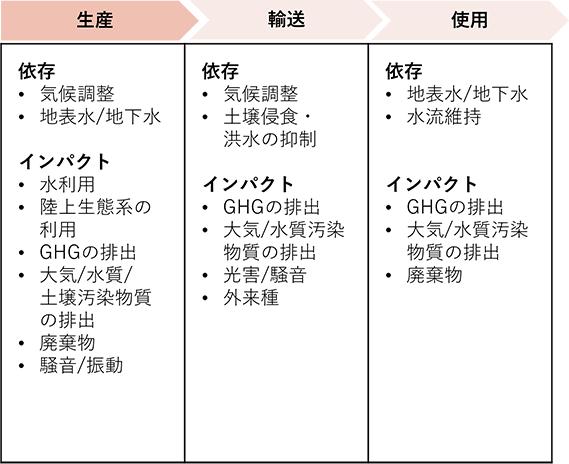

自然関連のリスクと機会を特定するためには、まず自然への依存とインパクトを把握する必要があります。Evaluateフェーズでは、初めにENCOREを用いてプロセスごとの依存とインパクトを整理しました。続いて当社グループが操業するプロセス・拠点の状況を調査し依存とインパクトを特定しました。また、関連する取り組み状況の整理も実施しました。

●Evaluateの実施ステップ

-

使用段階については、燃料油事業は陸上輸送、空輸、水上輸送、石炭事業は化石燃料によるエネルギー生産を参照

●各事業の主な自然への依存とインパクトの概要

燃料油事業

石炭事業

●各事業の関連する主な取り組み

| 事業 | プロセス(場所) | 主な取り組み |

|---|---|---|

| 燃料油 | 輸送 |

・バラスト水処理装置の導入等によるバラスト水を介した外来種の生態系攪乱の防止 ・船体ダブルハル化等の油濁事故対策による海洋汚染の防止 ・排ガス再循環システムやSOxスクラバー導入による大気汚染物質排出量の削減 |

|

石油精製 (製油所/事業所) |

・水リサイクルによる水使用量の削減 ・運転改善や設備改善によるGHG削減 ・活性汚泥処理装置等の設置による水質汚染の防止 ・排煙脱硫装置や排煙脱硝装置、電気集塵機等の設置による大気汚染の防止 ・定期的な配管検査や万が一の油流出に備えたオイルフェンス等の設置による油流出の防止 ・廃棄物のリサイクル等による最終処分量の低減 ・騒音源となる設備への防音カバー等の設置による騒音の防止 ・臭気の原因物質を含むガスの洗浄回収による臭気の防止 |

|

|

貯蔵 (油槽所) |

・貯蔵タンクの固定屋根式から浮き蓋式への構造変換やVOC回収装置の設置によるVOC排出量の削減 ・油水分離槽等の設置による水質汚染の防止 ・土壌汚染対策法に基づいた土壌汚染調査 |

|

| 石炭 |

石炭採掘 (石炭鉱山) |

州/連邦政府によって承認された厳格な許可と管理計画に基づいた環境影響管理を実施しており、具体的な主な取り組みは下記。 ・リハビリテーション※1による石炭採掘跡地の回復 ・生物多様性オフセット※2 ・地下水位、大気汚染物質、水質汚染物質、掘削発破による騒音・振動等のモニタリング ・コミュニティ諮問委員会の開催等による地域へのエンゲージメント ・アボリジニステークホルダー協議フォーラム会議開催によるアボリジニ・コミュニティとの情報交換と対話の継続 |

-

鉱山採掘が終了した後の土地に表土を戻し原状と同じ種類の植物を植え、生物多様性を回復させる活動

-

鉱山採掘によって失われた生態系や生物多様性を補償するために行われる措置

※詳細はLEAPアプローチ関連情報>事業の自然への依存とインパクト・関連する取り組みをご覧ください。

※GHGに関する取り組みについては、カーボンニュートラル、気候変動対応をご覧ください。

今後に向けて

今回整理した自然への依存とインパクト、関連する取り組み状況を元にリスクと機会の特定を進め、必要に応じて対応策の高度化や目標設定に取り組んでいきます。また、自然への依存、インパクト、リスク、機会の特定や対応策実施においてはバリューチェーンの俯瞰が重要であることから、上流や下流を含めた分析についても検討していきます。

リスク管理

取り組み

事業活動の自然へのインパクトの低減

バラスト水を経由した外来種による生態系攪乱の防止(燃料油事業)

2017年9月8日に発効したバラスト水※管理条約(船舶のバラスト水および沈殿物の規制および管理のための国際条約)、IMOによるガイドラインに従い、外来生物による生態系攪乱の防止に取り組んでいます。出光タンカー(株)のすべての管理船舶(VLCC)は、電気分解方式またはフィルター・薬剤方式のバラスト水処理装置を搭載しています。寄港地水域の生態系を乱さないよう、出港時にバラスト水として積み込んだ海水は、この処理装置を使用して水中の有害な水生生物・病原体の殺滅や除去を行い対処しています。

-

大型船舶が航行時のバランスを取るために船内に貯留する海水

石炭採掘跡地のリハビリテーション(石炭事業)

石炭の採掘事業は地下に埋蔵されている石炭を掘り出すため、露天掘りの場合は表土を削り取り、その時点では生物多様性にマイナスの影響を与えます。そのため、採掘後に表土を戻して、原状と同じ種類の植物を植える生物多様性の回復に努める活動(リハビリテーション)を行い、周辺環境への影響を最小限にとどめています。当社のオーストラリアの石炭鉱山は、掘削した面積、リハビリテーションを実施した面積などを情報開示しており、今後も継続していきます。

●採掘現場のリハビリテーション

●オーストラリア石炭採掘跡地(ボガブライ)のリハビリテーション実施状況(単位:ha)

|

|

|

|

|

|---|---|---|---|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

リハビリ後2年経過

リハビリ後4年経過

リハビリ後15年経過

リハビリ後2年経過

リハビリ後4年経過

リハビリ後15年経過

リハビリ後2年経過

リハビリ後4年経過

リハビリ後15年経過

生物多様性保全活動

生物多様性の保全につながる活動である緑化の取り組みは、当社初の製油所である徳山製油所(現 徳山事業所)の建設(1957年竣工)に始まります。当時は、工場立地法などの工場緑地に関する規制や法律は施行されていませんでしたが、市民に愛される工場作りが必要であると考えた創業者の出光佐三は、産業と自然が融和する緑豊かな公園工場の実現を提唱し、徳山製油所には西洋風の庭園を配した大きな緑地が設けられました。創業者の思いは、その後、各地に建設された製油所や事業所にも継承され、現在でも緑地関連活動を継続しています。

加えて、生物多様性の保全は、地域の自然との共生という観点から、地域コミュニティと連携した取り組みが重要であると考え、各地において他団体と様々な連携をして取り組みを行っています。主な生物多様性に関連する活動は次の通りです。

●主な生物多様性関連活動

|

|

|

エンゲージメント |

|

|

|---|---|---|---|---|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

-

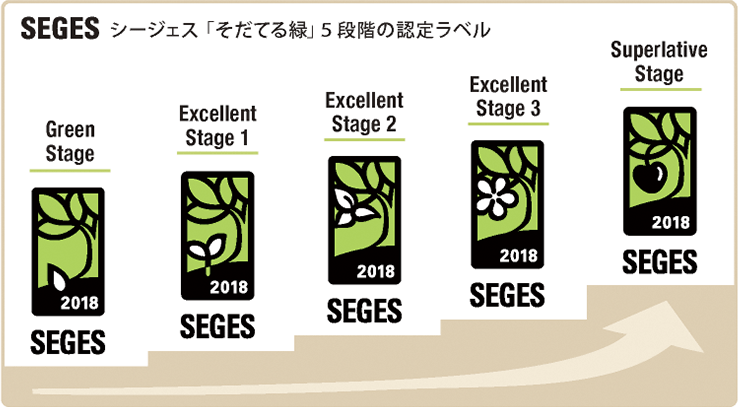

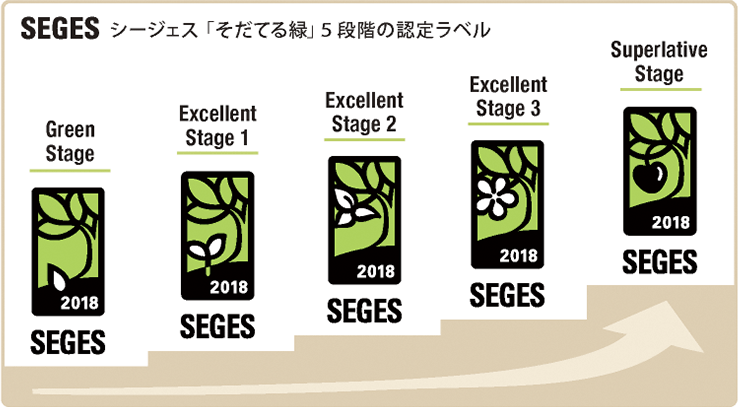

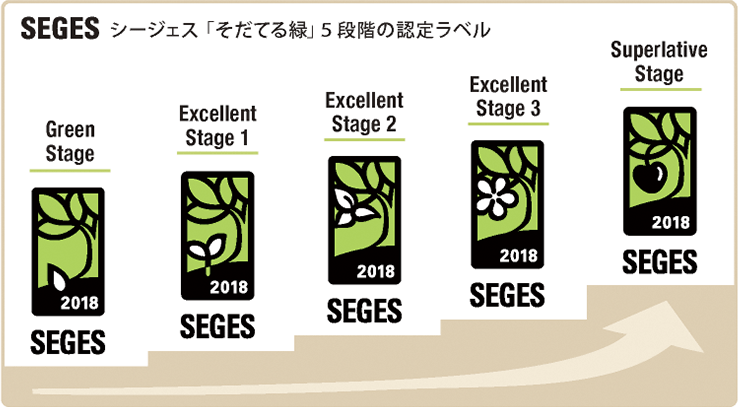

公益財団法人都市緑化機構が主催する「社会・環境貢献緑地評価システム(SEGES:Social and Environmental Green Evaluation System)」

-

30by30の実現に向け、民間の取り組みなどによって生物多様性の保全が図られている区域を「自然共生サイト」として国(環境省)が認定する仕組み

-

周辺企業とともに「知多半島グリーンベルト」として登録

【緑地管理】

構内緑地に生息する動植物のモニタリング(北海道製油所)

北海道製油所は、潮風や火山灰など苫小牧特有の厳しい環境条件の中、犠牲林や築山の築造、塩害フェンスの設置など試行錯誤の末、緩衝緑地を実現させ、ななかまど、白樺、黒松など約12,000本を育てています。現在では生き物のすみかとしても機能しており、2012年から植物、トンボ類、鳥類、貝類の調査を実施しています。2016年から3年ごとに継続して実施している「鳥類 さえずりモニタリング」と「鳥類 渡り鳥モニタリング」では北海道製油所の緑地に生息する鳥類の多様性が概ね維持されていることや製油所の緑地が小鳥たちの恒久的な渡りルートになっていることが示されています。詳細は次のページをご覧ください。

構内緑地の「郷土の森」への改善活動(千葉事業所)

千葉製油所(現 千葉事業所)は1963年の操業開始と同時に幅100m、長さ3kmのグリーンベルトを中心とした緑地を整備し、維持・管理を実施してきました。加えて、地域の自然林である「郷土の森」と呼ばれる常緑広葉樹林を目指して、2011年から工場操業開始時に構内に植生した樹木を外来種の植物から日本(特に房総半島)に自生する植物への植え替えを行う活動を実施しています。2011年に、他の樹種を被圧していたシナサワグルミなどの外来種を計画的に伐採し、その後に千葉県沿岸部の自然林に普通に生息しているタブノキ、スダジイ、エノキ、ハゼノキなど合計100本を植樹しました。その後も植栽木を被圧する上層木の枝の管理等を継続的に実施し、2023年までに植栽樹木が順調に成長し、自然林の低木が生育しています。2022年以降はさらに対象エリアを拡大し緑地の改善を実施しています。

希少種「ミゾコウジュ」の保護(愛知事業所)

製油所・事業所において装置を新設する際には環境アセスメントを実施し、生態系調査で確認された希少植物などを保護しています。現在は、愛知事業所の装置建設の際に発見された希少種の植物「ミゾコウジュ」(環境省準絶滅危惧種に指定)を保護区域で保護しています。

「秋吉台の草原を守り・育む活動」の取り組み(西部石油(株)山陽小野田事業所)

“秋吉台”の水源保護の一環として、厚東川工業用水利用者協議会(厚東川から工業用水を取水する企業等12社からなる任意組織)による水源保全協働活動の「秋吉台の草原を守り・育む活動」へ参画しています。

秋吉台の草原を維持する為に重要な活動である”火道切り”作業等のサポーターとして、早春の風物詩である”山焼き”までの保全活動に毎年取り組んでいます。

【地域コミュニティとのエンゲージメント】

自然体験イベント「出光生きもの調査隊」の開催(北海道製油所)

生物多様性の保全を後世に継承することを目的に2014年から構内緑地に生息する動植物をテーマとした小学生を対象とした自然体験イベント「出光生きもの調査隊」を開催しています。詳細は次のページをご覧ください。

製油所構内八重桜一般開放(北海道製油所)

北海道製油所構内には約800mにわたり、約80本の八重桜並木が植えられており、満開時には一般公開しています。

【他団体との連携】

「法人の森林」制度への参画(北海道製油所)

北海道製油所では、企業などの法人が国有林の整備に参加して社会貢献・環境貢献活動を行う林野庁の「法人の森林」制度を1996年12月から利用し、当社保有の水源涵養保安林を「出光アッペナイ水源の森林」と名付けて管理しています。

また、2008年5月には、新たに苫小牧市内の分収造林4.5haを借り受け、翌6月に、市内の小学生102名を招待して植林体験学習を実施し、アカエゾマツ、シラカンバ、八重桜を6,500本植樹しました。この森林は、植林に参加した小学生から公募した「出光緑あふれる自然の森林(もり)」と名付け、森林整備を行っていきます。

「ハスカップバンク」への参画(北海道製油所)

北海道製油所では、苫小牧自生種のハスカップ資源の保護および保存並びに育成など、またそれに係る技術の取得・研鑽を目的としたハスカップバンクに参画して、地域コミュニティと連携しています。

ハスカップ(苫小牧自生種)

出光ハスカップ園

ハスカップ(苫小牧自生種)

出光ハスカップ園

ハスカップ(苫小牧自生種)

出光ハスカップ園

「法人の森事業」への参画(千葉事業所)

千葉事業所では2024年度より千葉県と「法人の森事業」に関する協定を締結し、「出光千葉の森」として森林整備を実施しています。この取り組みは、県有林を対象に企業が千葉県に代わり森林整備を行うことで、地域貢献を行うものです。さらに今後は、森林が吸収するCO₂量を県知事が評価・認証する制度も活用していくことを計画しています。2024年には3回の保全活動(草刈り、数年前の大型台風で破損した遊歩道の整備等)を実施しました。

「命をつなぐPROJECT」への参画(愛知事業所)

愛知事業所は生物多様性を向上させ、生態系ネットワーク形成を推進する「命をつなぐプロジェクト」※1の主要メンバーとして活動しています。2024年度は、本プロジェクトのイベント「LOVE GREEN DAY 2024」に参加しました。

本プロジェクトは、緩衝緑地帯での生物多様性に寄与する取り組みのプロトタイプになり得る点やCOP10(2010年)から続く社会的な枠組みであることなどが高く評価され、2024年10月に、第44回 緑の都市賞※2において最上位である内閣総理大臣賞を受賞しました。

-

「命をつなぐプロジェクト」:愛知県内の行政、企業、大学生、専門家などが緑を増やして生物が暮らしやすい環境づくりを目標に活動している取り組み

-

公益財団法人都市緑化機構が主催する緑豊かな都市づくりの推進を目的に、みどりを用いた環境の改善、景観の向上、地域社会の活性化などに先進的かつ意欲的に取り組み、良好な成果を上げている市民団体、企業、公共団体などを表彰する賞

LOVE GREEN DAY 2024の様子

LOVE GREEN DAY 2024の様子

LOVE GREEN DAY 2024の様子

「ツルのねぐら整備」ボランティアへの参加(徳山事業所)

徳山事業所では、周南市八代地区に10月下旬頃、渡ってくる絶滅危惧2類に指定されているナベヅルの保護のため、周南市が進める「ツルのねぐらづくり」のボランティア活動に毎年参加、協力しています。

「ツルのねぐらづくり」の様子

「ツルのねぐらづくり」の様子

「ツルのねぐらづくり」の様子

「まちと森と水の交流会」への参加(徳山事業所)

周南農林水産事務所が主催する「まちと森と水の交流会」は、県民の生活や企業活動に欠かせない森林の持つ水源涵養機能や地球温暖化防止機能等について理解を深めるとともに、森林の整備や適切な管理に対する自主的な活動を促進していくことを目的として、利水企業等幅広い参加のもと水源の森の整備を実施するものです。

工業用水利用者協議会に加盟し利水を行う当社もこの活動に参加しています。

「まちと森と水の交流会」の様子

「まちと森と水の交流会」の様子

「まちと森と水の交流会」の様子

イニシアチブへの参加

30by30アライアンスへの参画

当社は30by30※の目標達成に向け、環境省(事務局)、有志の企業・自治体・団体から成る「生物多様性のための30by30アライアンス」に、2022年4月の発足時から参画しています。

-

30by30:2030年までに生物多様性の損失を食い止め、回復させる(ネイチャーポジティブ)というゴールに向け、2030年までに陸と海の30%以上を健全な生態系として効果的に保全しようとする目標

クリーン・オーシャン・マテリアル・アライアンス(CLOMA)

山口県周南市 木質バイオマス材利活用推進協議会

評価

「社会・環境貢献緑地評価システム(SEGES)」の最高位取得(北海道製油所、愛知事業所)

当社の製油所・事業所周辺地域の生態系保全活動は、外部機関からも高く評価されており、公益財団法人都市緑化機構が主催する「社会・環境貢献緑地評価システム(SEGES:Social and Environmental Green Evaluation System、シージェス)」の評価において、北海道製油所と愛知事業所が5段階の最高位(Superlative Stage)を取得しています。

加えて愛知事業所は、2016年からSEGES最高位に認定されており、緑地の価値向上への大きな貢献が評価され、2023年に「緑の殿堂」に認定されました。具体的には、外来種の除伐と在来種転換・林冠ギャップの形成によるグリーンベルト内の森林サイクルの健全化、行政・学生と連携した生態系ネットワークの再生に向けた取り組みなどが高く評価されています。なお、「緑の殿堂」への認定は、国内企業緑地として10番目であり、国内元売製油所としては初めてです。

続けて、北海道製油所も2025年に「緑の殿堂」に認定されました。

操業以来、苫小牧特有の厳しい自然環境のもとで構内の緑化活動に取り組み、潮風や火山灰から樹木を守るため、ネットフェンスの設置や築山の造成など工夫を重ね、これまでに2万本の樹木を育成しています。さらに、約200mの八重桜並木を50年以上にわたり大切に育てており、春には一般公開しています。また地域特産のハスカップの自生種の保全・育成活動に参加し、構内敷地の一部を栽培園として地域に開放しています。この他にも、構内の動植物を題材とした小学生向けの環境学習を通じて自然の大切さを学ぶ機会を提供するなど、自然財産の継承にも力を入れています。

当社は今後も、緑地の維持・発展と地域の自然環境への貢献に向けた取り組みを継続していきます。

愛知事業所の緑地

愛知事業所の緑地

愛知事業所の緑地

八重桜の植栽

SEGES 評価ポイント

1. 土地利用の永続性:緑がそこにあること、あり続けることができる仕組みがある。

2. 緑地管理:緑地がつくられるプロセス、守り、育てられるプロセスが明確である。

3. 緑地機能の発揮:緑地が社会・環境に貢献している。

4. 緑地の将来性:社会・環境に貢献する緑地のありかたに関する考え方や姿勢、緑ゆたかな社会づくりを牽引する取り組みの先進性、独自性がある。

自然共生サイトへの認定(北海道製油所)

30by30の実現に向け、民間の取り組みなどによって生物多様性の保全が図られている区域を「自然共生サイト」に国(環境省)が認定する仕組みを構築しており、2023年に北海道製油所が「自然共生サイト」に認定されました。

北海道製油所では1973年の操業時から「緑豊かな公園工場」を目指して周囲の自然環境と調和する緑地管理を実践し、操業50年を迎えた現在では多様な動植物が生息する樹林が形成されています。構内緑地では桜並木の一般公開、小学生を対象とした自然体験イベント「生きもの調査隊」、自生ハスカップ保護育成活動への参加などの地域貢献活動を実施しています。

なお認定区域は、保護地域との重複を除き、「OECM(保護地域以外で生物多様性保全に資する地域)」として国際データベースに登録されました。