イノベーションマネジメント(研究開発)

考え方

出光興産は、「カーボンニュートラル、循環型社会への貢献」「地域社会への貢献(エネルギー&モビリティ)」などを重要課題とし、全社の技術を結集するとともに、外部技術も活用する戦略を展開しています。

ガバナンス

当社グループの研究開発体制は次世代技術研究所と各部門の研究所から成り立ち、専門的な開発を担当しています。全社を横断する研究開発委員会も設置し、方向性や戦略の検討だけでなく、研究所間の連携を強化し、技術力を向上させています。

戦略

当社はこれまでに多岐にわたる商材を市場に送り出し、世の中に貢献してまいりました。これは様々な技術開発を行ってきた成果といえます。

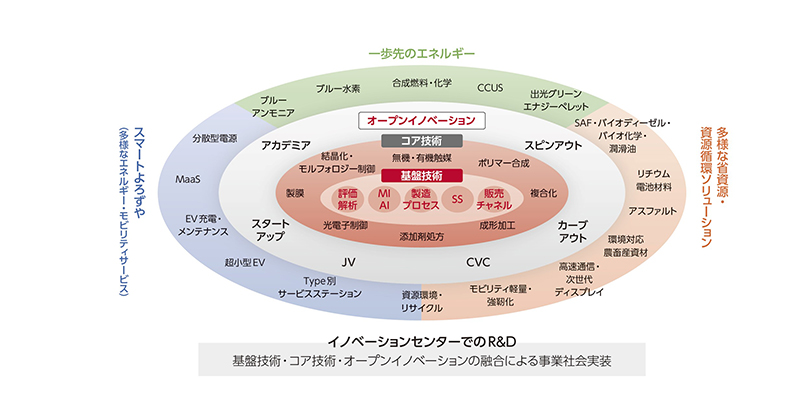

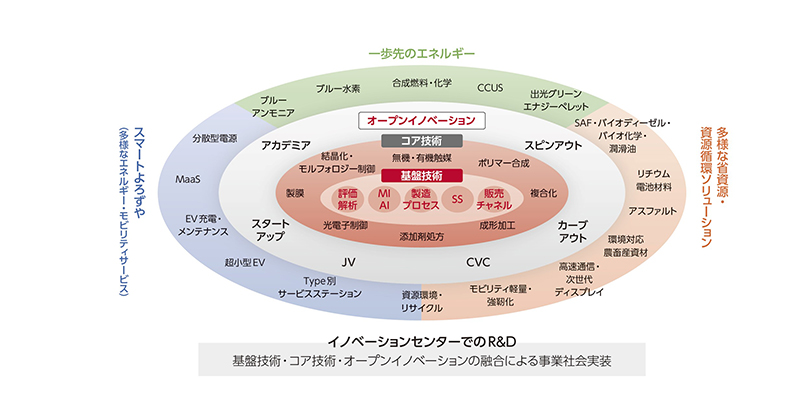

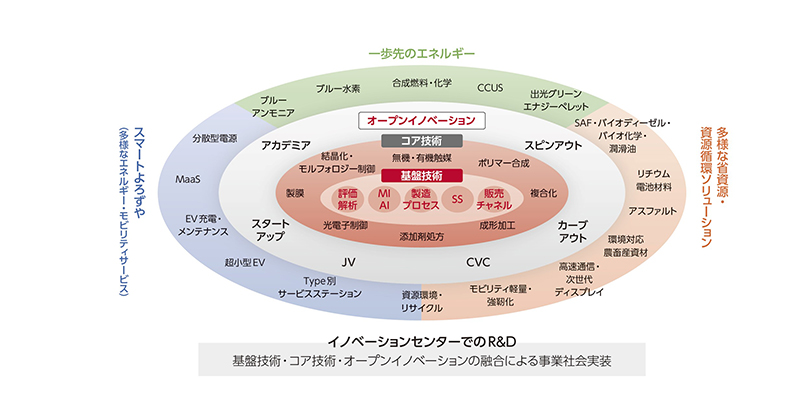

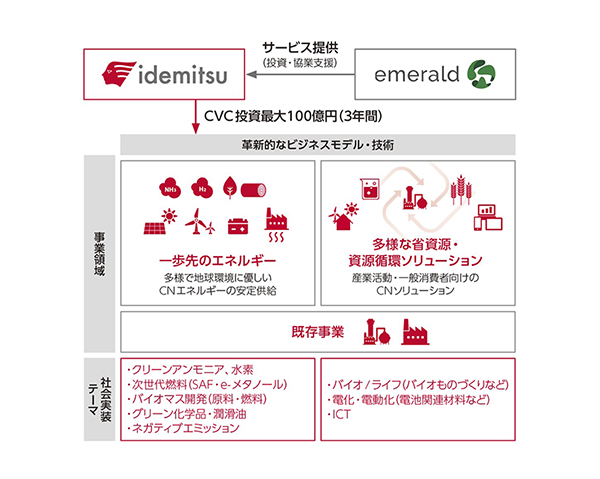

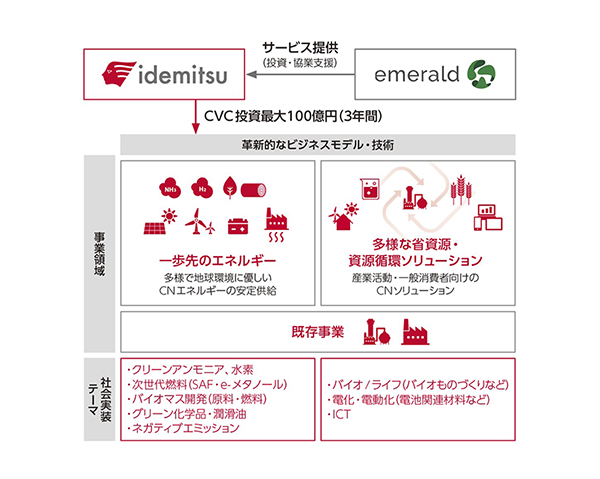

過去から築いてきた技術をさらに有機的に融合を促進するため、研究開発体制を含めた施策を実行していきます。2050年ビジョンに向けた社会実装貢献の三つの事業領域のうち、特に「一歩先のエネルギー」「多様な省資源・資源循環ソリューション」の実現に向け研究開発が重要な役割を担っていきます。またR&D再構築では、技術融合の拠点として新設を決定した統合研究所の完工(2027年度末予定)に先行し、一部の組織を統合しイノベーションセンターを設立しました。この新組織では、研究開発・新規事業創出に向けた役割機能の再構築を行い、当社グループの事業ポートフォリオ転換の加速に貢献します。今後も持続的な成長と企業価値の向上、社会への貢献を果たせる事業体を目指して取り組んでいきます。

●2050年ビジョンに向けたR&Dの社会実装貢献

取り組み

イノベーション創出の体制を強化

社会実装に向けた社内外共創のプロセスをより高いレベルで運用できる体制を構築するため、中長期の研究を推進する次世代研究所、R&D戦略の構築を担う技術戦略部、知財戦略を手掛ける知的財産部からなるイノベーションセンターを2025年7月に設立しました。新組織では、当社グループのイノベーション拠点として、不確実な環境下でも着実にR&Dに取り組むため、マネジメントを強化します。

当社グループの国内研究機能の大部分を集約する統合研究所(2027年度末完工予定)では、R&Dにおける技術やノウハウを集結し、共創を加速します。社会実装に向けた研究開発からプロセスエンジニアリング、商業化までの一貫した体制を確立し、当社グループの技術力を最大限に発揮していきます。

研究開発投資実績

当社グループは、燃料油、高機能材、資源、さらには新規事業創出のための研究開発に取り組んでいます。研究開発体制の下、互いに密接に連携して研究開発活動を行っています。

●2024年度の研究開発投資額実績(単位:百万円)

| 研究開発費 | 33,916 | |

|---|---|---|

| セグメント別内訳 | 燃料油 | 391 |

| 高機能材 | 12,474 | |

| 電力・再生可能エネルギー | 139 | |

| 資源 | 457 | |

| その他 | 20,455 | |

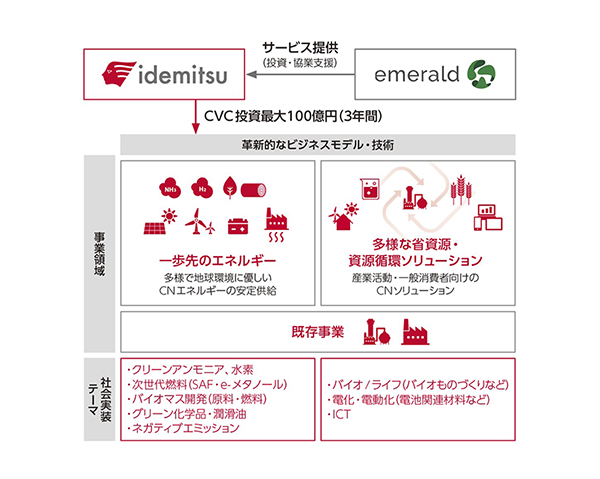

CVCから描く新たなイノベーション

当社は2019年から日米欧のベンチャーキャピタルファンドへの出資を通じて、スタートアップに関する知見を蓄積してきました。そして、次ステップとして、2024年7月に出光CVCを設立しました。2026年までの3年間で最大100億円の投資枠を設定し、革新的な技術やビジネスモデルを持つスタートアップへの投資や連携を進めていきます。2024年末には、データセンター拡大に代表されるようにデータ通信量が急増して通信の高速化の重要性が高まる中で、次世代通信分野の市場動向や技術革新の知見を獲得するため、高速通信デバイス材料を開発するNLM Photonics社に出資しました。

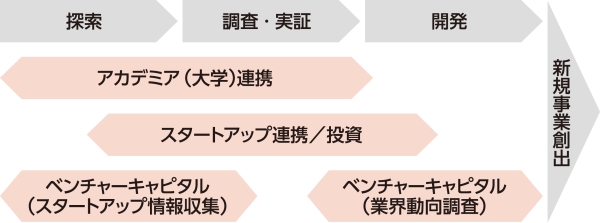

●出光CVC取り組みの概略図

新たな価値・事業創出に向けて

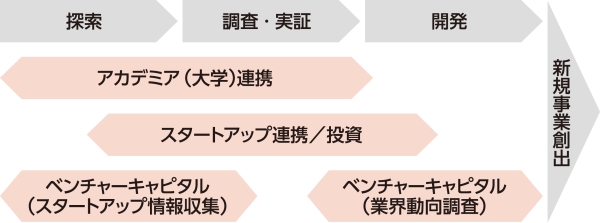

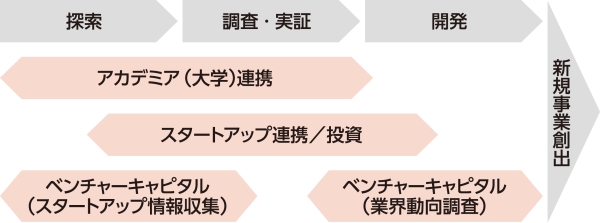

新規事業創出の鍵となる探索や調査などの研究開発初期ステージでは、自社の保有する技術や知見を活用する社内横断的な活動だけでなく、積極的に社外との連携を行うことによる、オープンイノベーションを取り組みの中心とし、事業ポートフォリオ変革に向けた新規事業創出の加速に取り組んでいます。

部門横断型取り組みによるテーマ創出

中長期的な新規事業テーマの創出活動(先進マテリアルプロジェクト)は3期目となり、のべ30名の英知を結集し活動を続けています。取り組みにより創出されたテーマは社内での検討に限らず、大学・スタートアップとの連携を含めた推進により、事業企画の具体化を行っています。これらの取り組みを通じ、継続的な共創型イノベーション人財の育成も進めています。

●新規事業創出に向けた活動

アカデミア連携

新規事業創出の鍵となる探索や調査などの研究開発初期ステージでは、積極的に社外との連携を行うことによるオープンイノベーションに取り組んでいます。

2020年度に東京工業大学(現 東京科学大学)に設置した「出光興産次世代材料創成協働研究拠点」の活動を通し、東京科学大学との先進マテリアル分野における重点領域とCNXソリューション領域の技術獲得を進めています。また、神戸大学との共同研究部門の設立やカリフォルニア大学サンタバーバラ校などとのアカデミア連携を実施しています。

カーボンニュートラル領域における次世代技術の開発は、東京大学先端科学技術研究センターおよび生産技術研究所と包括連携に関する協定を締結(2024年)し、共同研究に取り組んでいます。

MI・DXの推進

MI(マテリアルズインフォマティクス)による研究開発の加速、DX推進強化に向けた取り組みを進めています。

-

リスキリング:全研究所を横断的に社内取り組み事例の共有やワークショップなどによるリテラシー向上策、データサイエンスや生成AI活用の実践トレーニングを継続して実施・推進しています。

-

DXソリューション開発:国内外コンサルティグ企業と連携し、解析技術のデジタル化など、各研究開発の重点MI・DX課題の解決に向けたソリューション開発を推進しています。

-

環境整備:MI・DXに不可欠なオープンデータベースやオープンソースソフトウエアを安全にかつ柔軟に活用可能な、全社横断の専用データサイエンスクラウド環境の整備をしています。また、社内データと生成AIを融合したRAG(Retrieval Augmented Generation)の構築も行っています。

新規事業創出

紅色光合成細菌を利用した温室効果ガス固定プラント事業の開発

新規事業創出活動をきっかけに検討を開始した紅色光合成細菌を利用するCO₂とN₂固定技術について、京都大学発スタートアップSymbiobe社と連携し、事業化に取り組んでいます。

Symbiobe社が有する光合成微生物に関する技術と、当社の保有するスケールアップに向けたプロセス技術を組み合わせることで、CO₂などの温室効果ガス固定とグリーンバイオ資材※製造の社会実装を目指します。

※ 微生物の代謝活動を利用して製造される目的物のうち、食料や環境分野に関連するもの

宇宙用太陽電池の開発

2040年には1兆ドル市場にもなると見込まれる宇宙産業市場は、近年急速に拡大しています。当社は、これまでに培ってきた「CIGS太陽電池」の技術を活用して、宇宙産業市場への挑戦を加速していきます。

当社のCIGS太陽電池は、Cu(銅)、In(インジウム)、Ga(ガリウム)、Se(セレン)で構成される薄膜・軽量な太陽電池です。既存の宇宙用太陽電池よりも高い耐放射線性を持つことから過酷な宇宙環境でも優れた性能を長期間発揮し、人工衛星などの宇宙機の安定稼働や長寿命化に貢献します。低軌道衛星から高放射線環境下でのミッション、さらに将来的な月面探査など、幅広い宇宙用途に対する実装を目指し事業化を進めています。CIGS太陽電池によって、当社はこれからの宇宙開発をエネルギーの面から支えます。

出光CIGS太陽電池セル

出光CIGS太陽電池セル

出光CIGS太陽電池セル

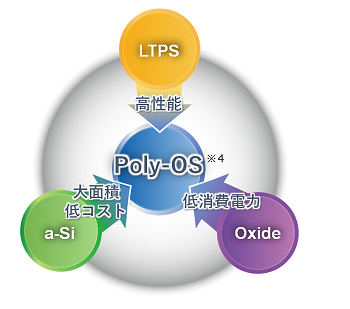

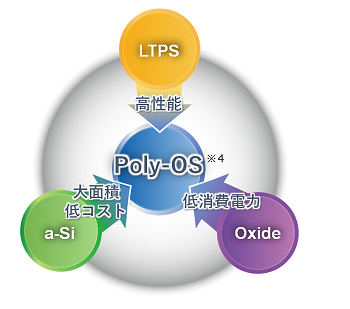

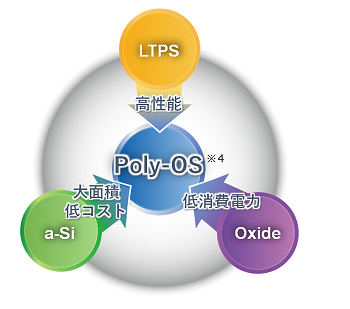

高速通信・デジタル技術の進展による低消費電力化への要求に応える、高性能・低コスト・低消費電力を兼ね備えた革新半導体の開発

当社は2006年より多結晶酸化物※1半導体材料IGO(Indium Gallium Oxide)の開発を始めました。当社が開発したIGOは、従来の酸化物半導体材料では実現できなかった低温ポリシリコン(LTPS)※2と同水準の高い移動度を有することが特長です。さらに第8世代以上の大型ラインにおいてもプロセス適性があり、大面積でバックプレーンを※3を作製することが可能です。

IGOを用いたバックプレーンは、既存の技術の特長(高性能、低コスト製造、及び低消費電力)すべてを併せ持つことから、ディスプレイ性能の進化と同産業の発展、ディスプレイの低消費電力化による低炭素社会の実現に貢献することが期待されます。

※1 多結晶酸化物:金属元素と酸素から構成される多結晶状態の薄膜。

※2 低温ポリシリコン(LTPS):ガラス基板上に低温で形成された多結晶シリコン。電子移動度が高い。

※3 バックプレーン:薄型ディスプレイの基礎となる微細な半導体素子が実装された回路基板。

※4 Poly-OS:多結晶酸化物半導体