地域社会への貢献(エネルギー&モビリティ)

考え方

地域創生と社会課題解決に向けた取り組み

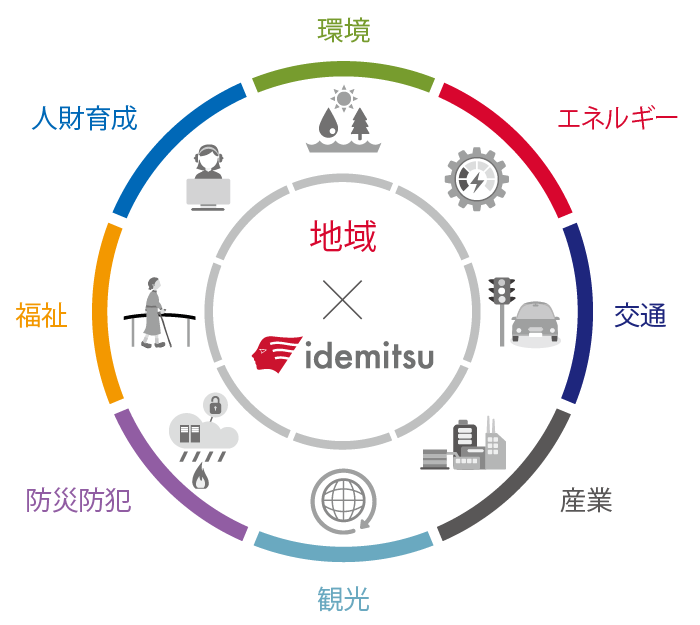

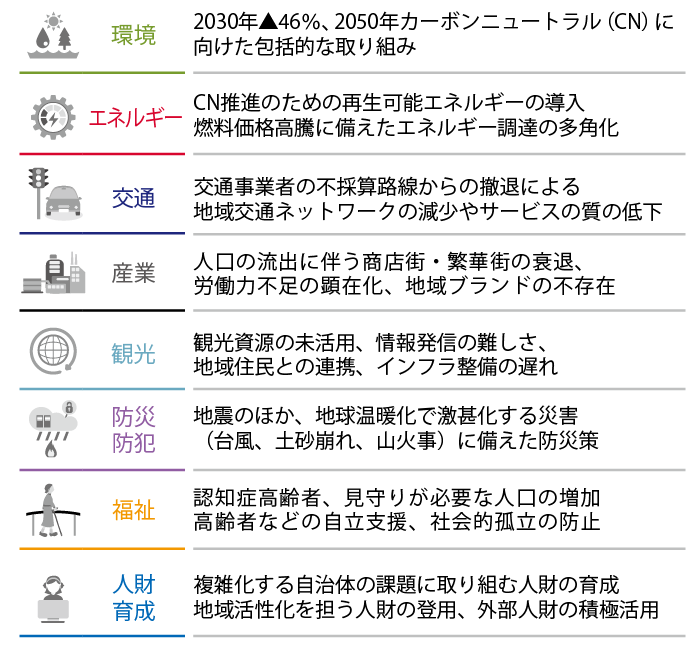

出光興産は、社会課題の解決を重要な経営課題と位置付け、エネルギーを軸に、環境、交通、産業、観光、防災防犯、福祉、人財育成の8つの切り口で、地域課題に寄り添ったソリューションの共創に取り組んでいます。

エネルギーとモビリティの拠点、「スマートよろずや」構想

「スマートよろずや」では、我々のブランドであるapollostationが、それぞれのまちの人と豊かなくらしをサポートする「生活支援基地」へ進化することを目指しています。「いろんなa!を、このまちに。」の新スローガンのもと、apollostationは、それぞれのまちのニーズに即してYOROZU(無限に多様に)に進化し、エネルギー・モビリティを支える存在となるべく取り組んでいきます。

当社は重要なパートナーである特約販売店・運送会社の皆さまと共に、将来にわたってお客様に支持され続けるapollostationブランドを目指していきます。

取り組み

モビリティサービス

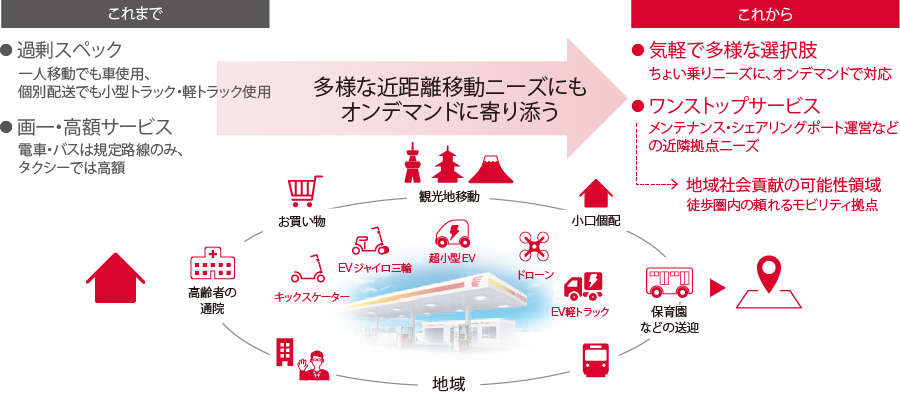

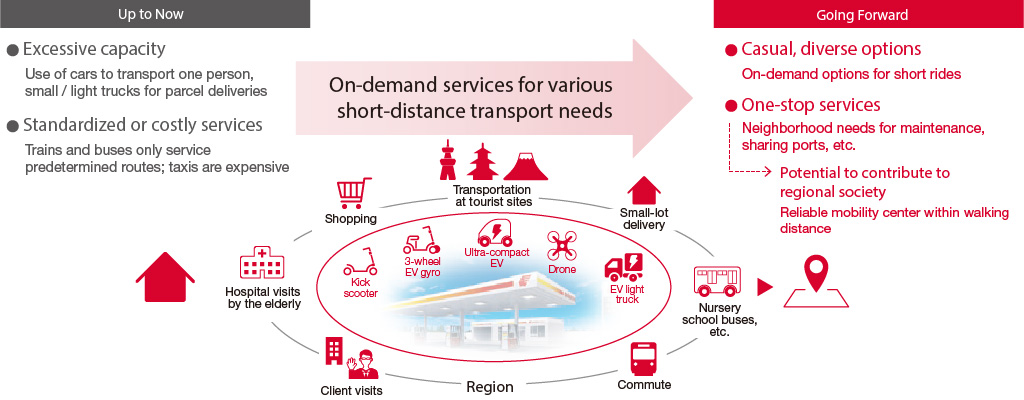

モビリティサービス展開による地域の移動課題解決

当社は、これまでモータリゼーションを支えてきた「モビリティ」領域での強み、そして「エネルギー」の安定供給を通じて地域に貢献してきた拠点の強みを生かし、今後も移動に関する社会課題の解決に取り組んでいきます。

これまで培ってきた顧客接点基盤をさらに広げ、当社のSSネットワークおよび車両メンテナンス技術と、様々なモビリティラインナップの展開を通じ、移動に関する潜在ニーズに応えていきます。また、当社は車両の開発・提供だけでなく、新たなサブスクリプションやカーシェアモデルの展開、MaaSに関するデジタルプラットフォームの構築、リサイクルシステムの開発などを進めていきます。

さらに今後は、apollostationで展開している電力販売と様々なモビリティデバイスを組み合わせた新たなサービスの開発、個々の車両を蓄電池と見立てた分散型エネルギーの構築、車両・バッテリーのリユース・リサイクルシステムなど、モビリティサービスの開発に取り組んでいきます。

具体的な取り組み事例として、2022年10月より福島県大熊町にて、超小型EVを活用したカーシェアリング実証を行っています。当実証においては、大熊町、地域の特約販売店と連携して、震災復興に取り組む住民や来訪者の移動ニーズに対応し、新たな交通手段としてご利用いただいています。今後も、自治体や特約販売店と協力して、各地域のニーズに根差した新たなサービス展開を行っていきます。

ドローンを活用した将来構想

当社は、2022年12月の航空法改正を踏まえ、ドローンの社会実装に向けた国産ドローンの共同開発に、双葉電子工業(株)と着手しました。これを用い、SS拠点を通じた地元地域に密着したサービスを展開します。

現在、機体のメンテナンスなどを含めた提供方法に加え、プラント設備点検、生育監視や農薬散布などの農業利用、将来の物流配送などの事業検討を開始しました。SSの強みを生かし、機体開発から運用、人財育成まで一気通貫したドローンの事業化を展開していきます。

コミュニティ共創/ライフサポート

種子島におけるカーボンニュートラルへの取り組み

2021年から、カーボンニュートラルの実現に資するモビリティの社会実装の一環として、鹿児島県西之表市内全域をカバーするデマンド型乗合タクシー「どんがタクシー」の一部をEV化して運行しています。種子島石油(株)および西之表市と共同で、公共交通車両のEV化や、種子島石油が運営するSS(サービスステーション)等での公共交通EVへの充電を含むEV関連事業の実証を進めています。

2022年からは、鹿児島県南種子町役場庁舎や種子島空港ターミナルにおいて、小規模オンサイトPPA※1による再生可能エネルギー電力の供給を行っています。

2024年には、種子島病院にオンサイトPPAによる再生可能エネルギー電力の供給を開始するとともに、V2Hおよびエネルギーマネジメントシステム(EMS)を導入し、EVからの放電によるピークカットで電力料金の削減を実現しました。また、系統電力の停電時には、太陽光発電とEVからの給電も可能です。

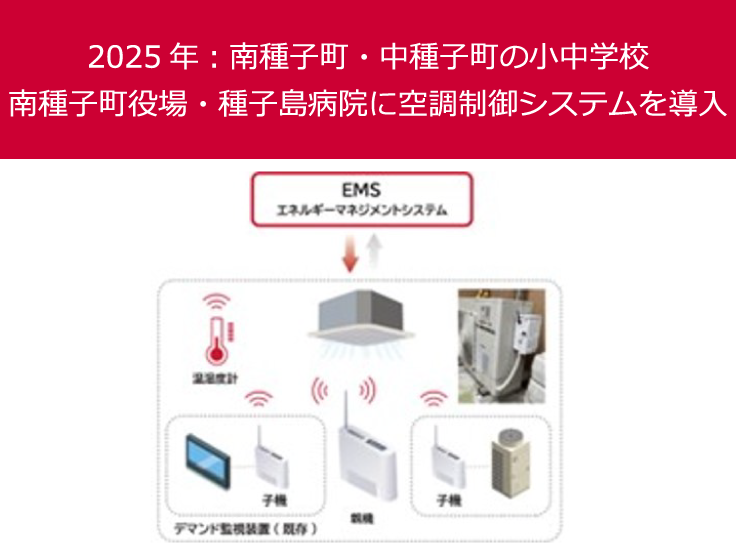

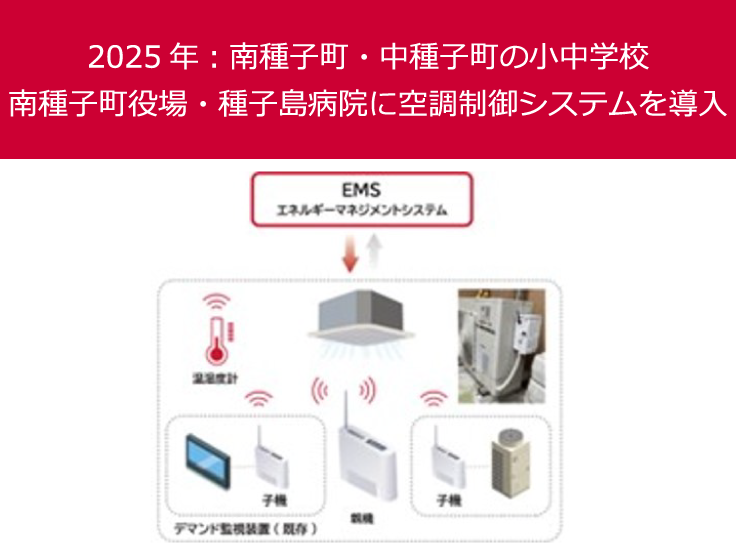

さらに2025年には、南種子町・中種子町の小中学校3か所、南種子町役場、種子島病院に空調制御システムを導入し、快適性を維持しながら消費電力を適切に制御することで、CO₂排出量と電気料金の削減を実現しています。

当社は、これらの実証・事業を通じて、種子島におけるエネルギーの地産地消と省エネルギーを推進し、島内の環境意識を高めることで、カーボンニュートラルの実現に貢献してまいります。

-

オンサイトPPA:Power Purchase Agreement(電力販売契約)の一種。PPA事業者が所有する太陽光発電設備を需要家の敷地や事務所・工場などの屋根に設置し、電力を供給する仕組み。

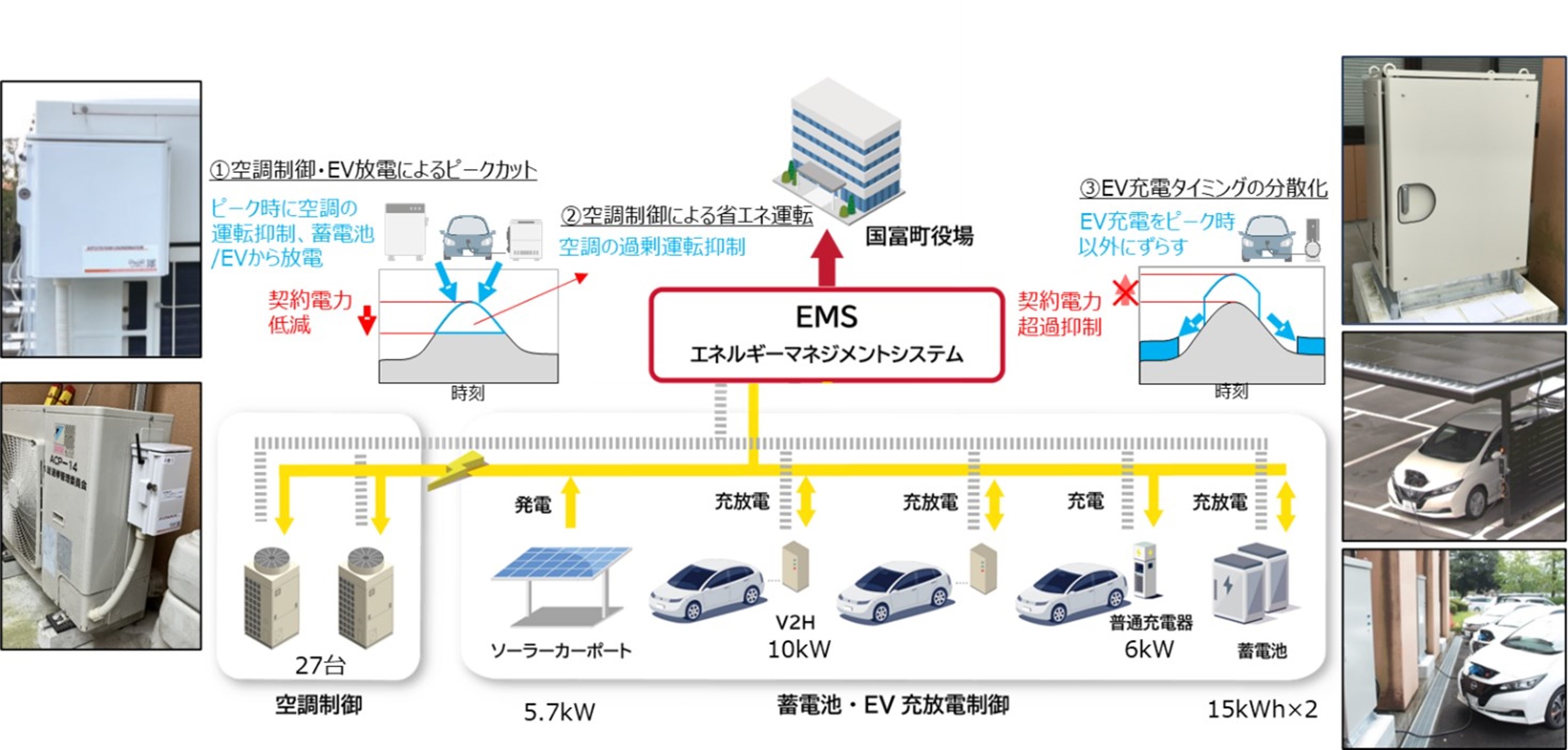

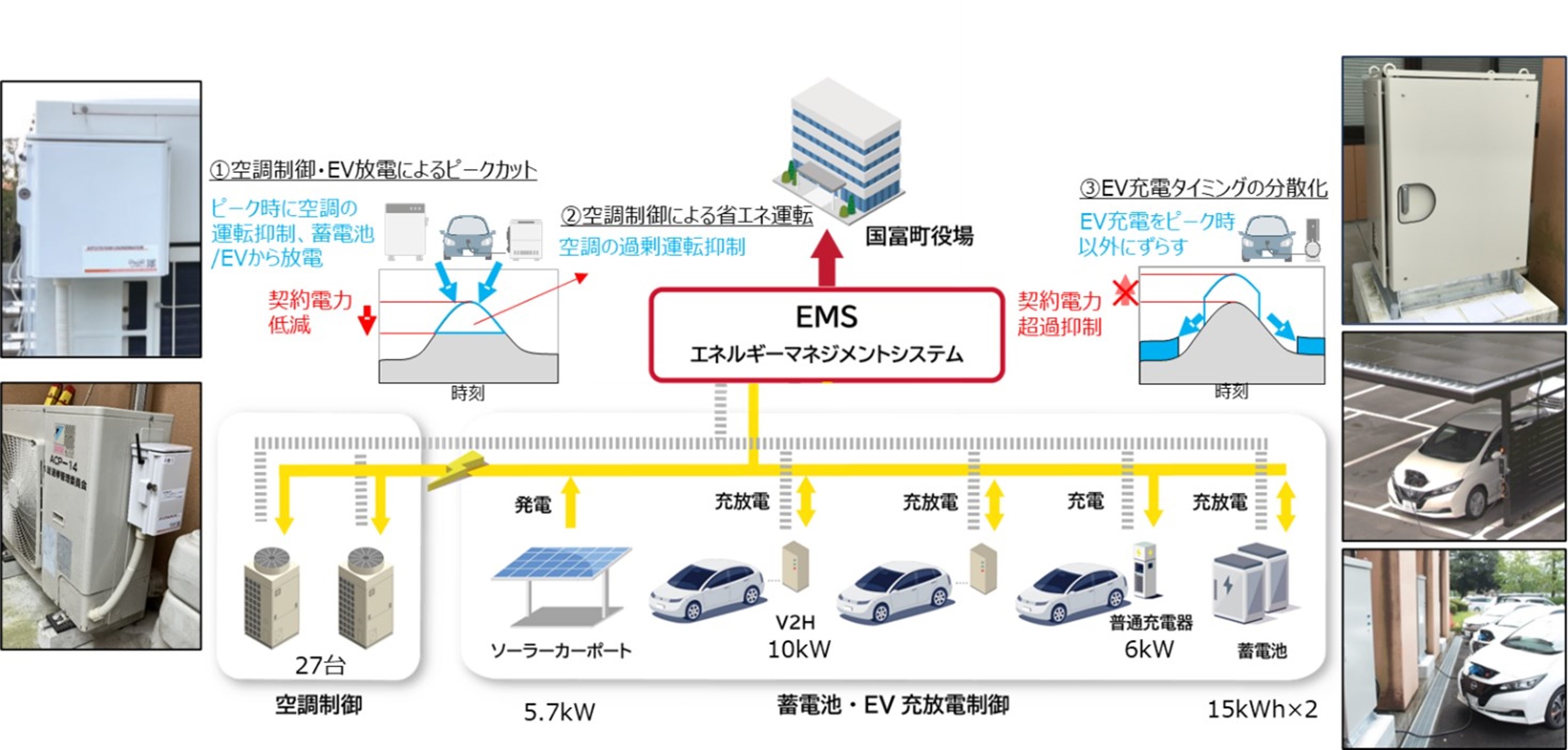

宮崎県国富町役場への「idemitsu CN支援サービス」の導入

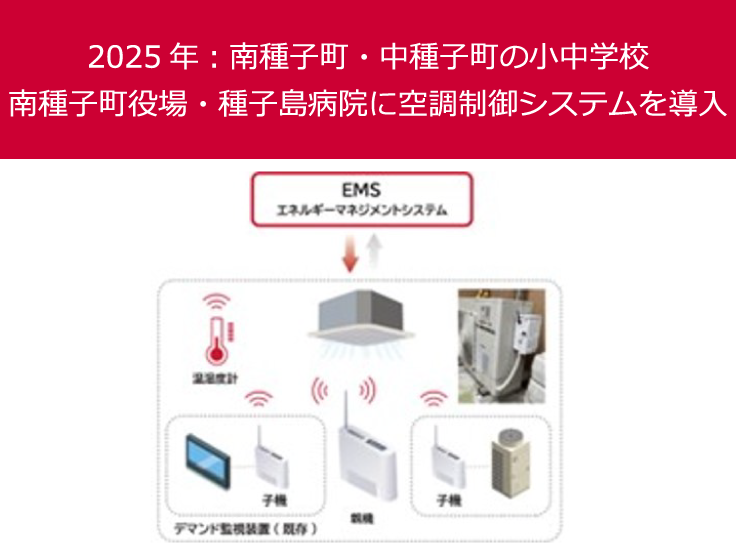

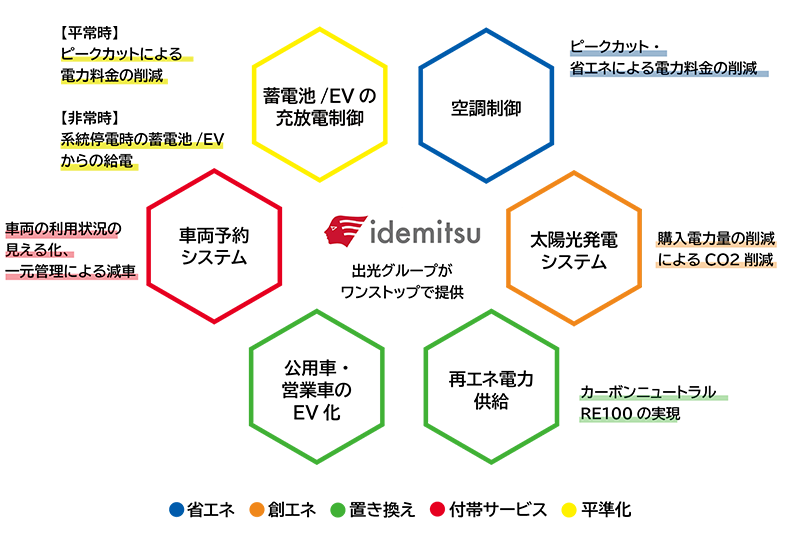

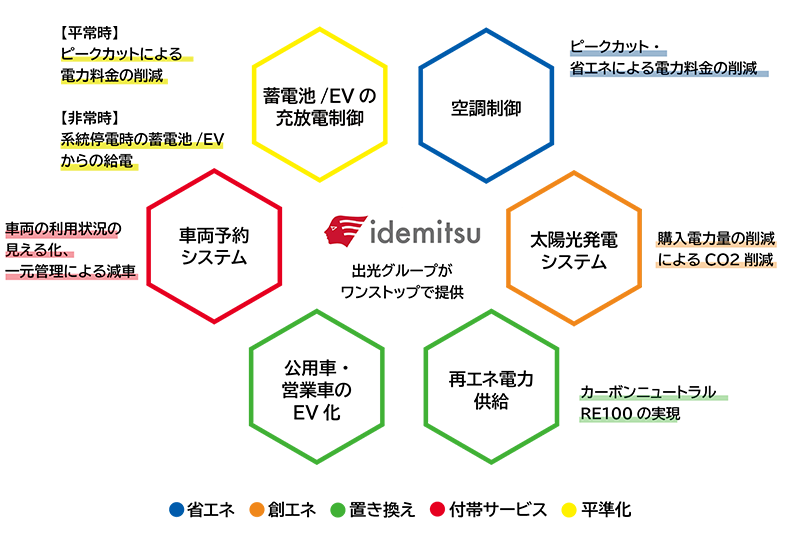

当社は、CO₂排出量の削減とカーボンニュートラル(CN)の実現を目指す自治体・企業に向けて、当社グループのソリューションをパッケージ化し、電力とモビリティのCN化、災害レジリエンスの向上をワンストップで支援する「idemitsu CN支援サービス」を提供しています。

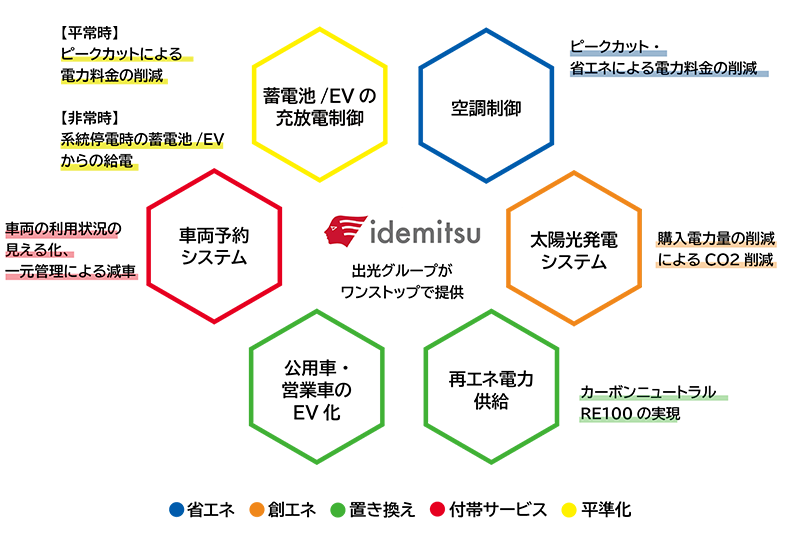

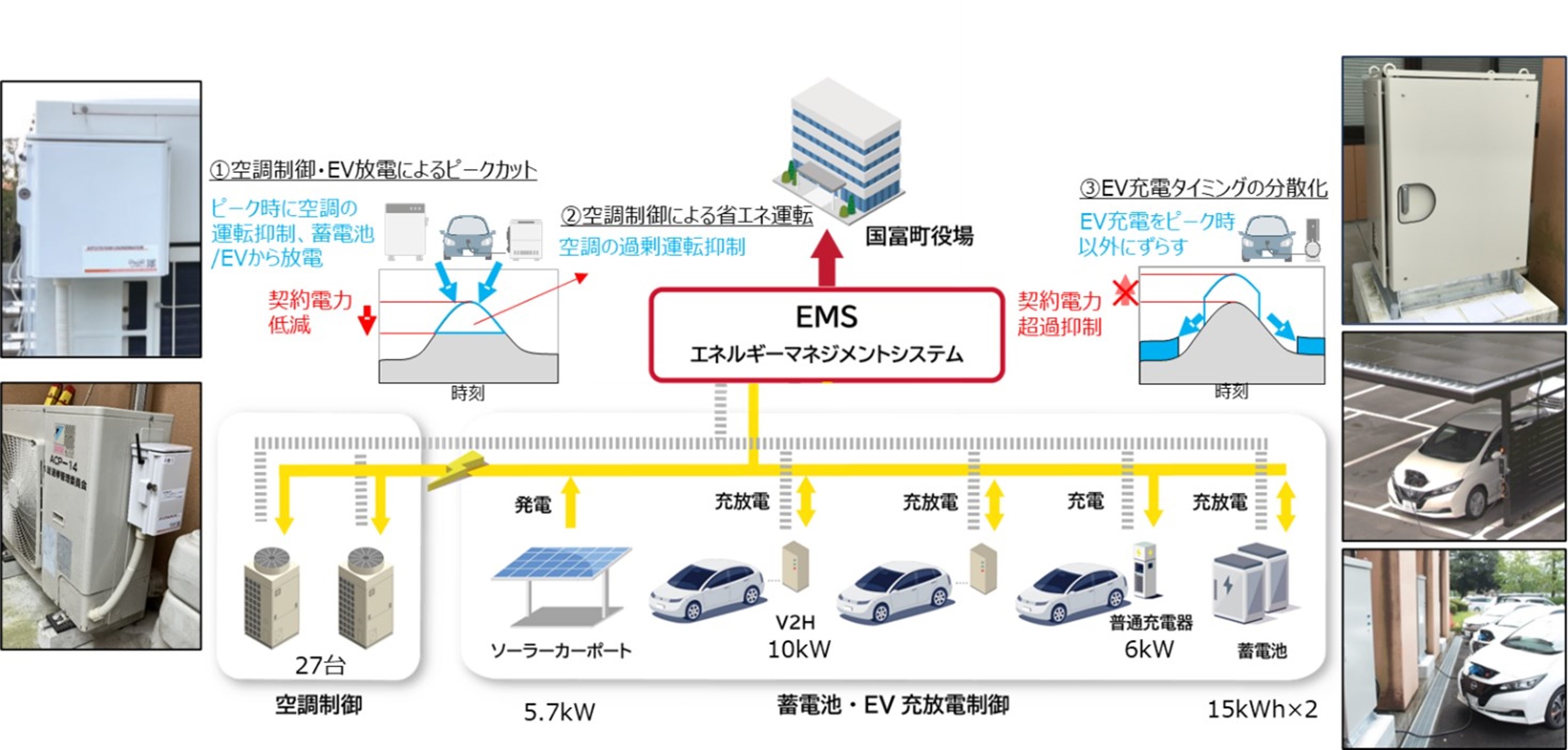

宮崎県国富町は、温暖化防止を目的にクリーンエネルギー車の導入によるCO₂削減と省エネルギー化を推進しており、公用車3台をEV化しました。あわせて当社は、国富町役場にソーラーカーポート、蓄電池、V2H、空調制御システム、さらに蓄電池・EVの充放電と空調出力を連携させ、リアルタイムで最適制御を行うエネルギーマネジメントシステム」(EMS)を導入しました。

その結果、CO₂排出量と燃料費の削減に加え、契約電力(契約容量)の16%低減を実現しました。また、系統電力の停電時には、太陽光発電とEVからの給電も可能となります。

当社は今後も、自治体・企業における再生可能エネルギーの活用や蓄電池・EVの導入、省エネルギーの推進を通じて、CN社会の実現に貢献してまいります。

「idemitsu CN支援サービス」の概念図

「idemitsu CN支援サービス」の概念図

「idemitsu CN支援サービス」の概念図

リハビリ型デイサービス事業の展開

当社は、「高齢化社会を見据えた次世代モビリティおよびコミュニティ」の実装の一環として、地域のシニア世代の皆様の健康維持・増進に貢献するリハビリ型デイサービス事業(介護保険適用)に取り組んできました。2021年にはQLCプロデュース(株)を子会社化し、現在では全国約170事業所で2万人の会員のご利用者様の自立支援に貢献しています。今後も出店活動の強化、介護を取り巻く環境変化に合わせた新しいサービス開発に取り組んでいきます。

エネルギーの地産・地消

次世代営農型太陽光発電の取り組み

従来の固定架台を用いた営農型太陽光発電は、パネルが日射を遮るため、日照を多く必要とする稲などの作物の生育に影響を及ぼし、全国に広がる水田などの農地では導入しづらいという課題がありました。

当社の次世代システムでは、太陽光追尾型架台と両面受光型太陽光パネルを採用し、太陽の動きに合わせて自動的にパネルの角度を調整することで、農作期には農作物への日射を優先して圃場への日射量を最大化し、農作期以外はパネルへの日射量を最大化します。さらに、裏面でも発電することで、年間を通じて野立て発電設備と同等の発電量を確保しつつ、作物の生育に適した環境条件を制御・最適化し、「営農と発電の両立」を目指しています。

千葉県木更津市の水田に設置した初号機(45kW)による実証では、収穫米の収量・品質および発電量、パネル制御などの技術面に問題がないことを確認しました。これを踏まえ、2025年度には徳島県小松島市の水田(約30,000平方メートル)に2,000kW規模へスケールアップした2号機を建設し、規模拡大後も初号機と遜色ない営農・発電が可能か、事業性の確認も含めて検証します。

当社は、適地不足が課題となる大規模太陽光発電の新たな候補地として、全農地面積の50%以上を占める水田の有効活用に着目しています。農家にとっては、農業を継続しつつ、既存農地を活用した新たな収益源(地代等)の確保が期待できます。

当社は地域社会と連携し、太陽光発電の導入拡大によるカーボンニュートラルの実現、地域のエネルギー自給率の向上、そして持続可能な営農の実現に貢献していきます。

本システムは、財団法人日本デザイン振興会主催「2023年度グッドデザイン賞」および財団法人新エネルギー財団主催「令和6年度新エネ大賞」において「新エネルギー財団会長賞」を受賞しました。

従来型の営農型太陽光

従来型の営農型太陽光

従来型の営農型太陽光

山口県周南市の木質バイオマス材利活用推進協議会へ参画~エネルギーの地産地消と林業振興に向け、木質バイオマス材利活用を実証・推進~

2021年1月、当社は山口県周南市が発足した木質バイオマス材利活用推進協議会に、協議会委員として参画しました。協議会では豊富な森林資源とバイオマス発電設備を併せ持つ周南市の特性を生かし、エネルギーの地産地消と林業振興を目的に、国産の木質バイオマス材利活用を推進します。

2022年9月、協議会の活動の一環として周南市・東ソー(株)、(株)トクヤマ、丸紅(株)と植林実証共同事業契約を締結し、2022年、2023年に周南市市有林の一部において、早生樹を含む複数樹種の植林を実施しました。早生樹による短期間・低コストのバイオマス生産や、森林と消費地の近接立地を生かした運搬費低減などを検証しています。また本実証実験を踏まえ、早生樹による木質バイオマス材生産を市内他地域へ拡大することを目指すほか、国産の木質バイオマス利活用の方法についても協議していきます。

当社はより低炭素なエネルギー供給を目指し、徳山事業所において旧製油所跡地を利用したバイオマス発電所を稼働しています。当社および徳山事業所は今後も周南市と共に、再生可能エネルギーの活用とエネルギーの地産地消モデル確立を推進します。

さいたま市との連携協定を推進

さいたま市と締結した「ゼロカーボンシティ実現に向けた再生可能エネルギー等の利活用推進に関する連携協定」において、市内の一般家庭で生じる太陽光発電の余剰分を、当社を通じて市内の施設に供給する地産地消モデルを展開しています。このモデルでは、余剰電力のデータをモニタリングし、太陽光発電設備の異常の可能性を通知する「お知らせサービス」や、点検やメンテナンスの事業者を紹介するサービスも提供し、過去に設置された太陽光発電設備の有効活用をサポートしています。

さらなる協定の推進に向け、今後、市内のapollostationにおいて、カーボンニュートラル時代を見据えた実証を予定しており、太陽光発電設備や蓄電池、エネルギーマネジメントを導入するとともに、EV急速充電サービスを提供し、再生可能エネルギーを充電することで、EVの真のゼロカーボンを実現する計画です。

このような取り組みを通じ、本協定に掲げる「地域循環共生圏」の実現を目指します。