社員紹介 - 複合材料研究所 研究総括グループ

私は大学で高分子を専攻し、プラスチック材料を通じて社会に貢献したいという強い思いを持って当社へ入社しました。特に、環境保護や安全性の向上に寄与する材料開発に関心がありました。

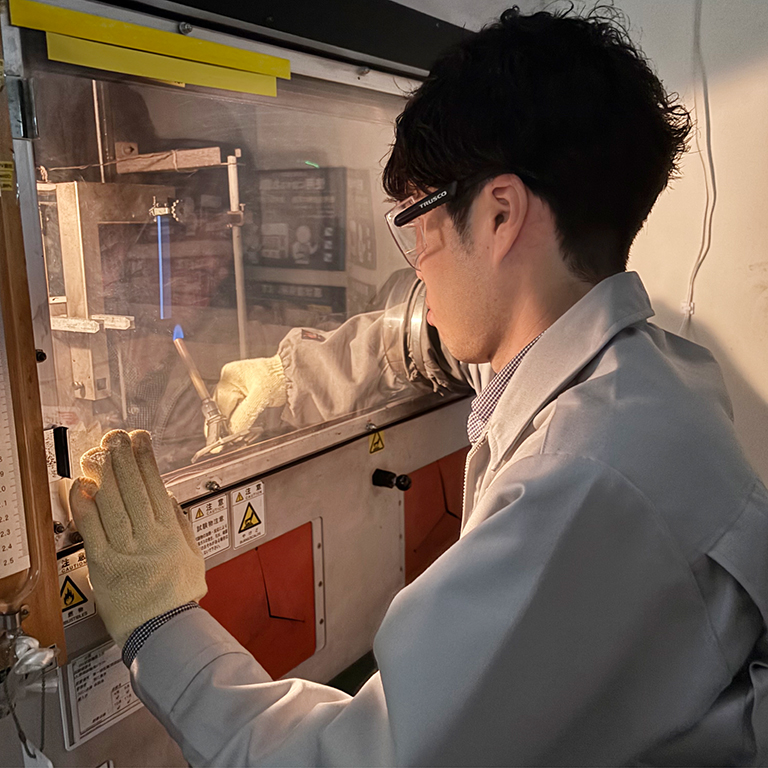

入社後は、複合材料研究所に配属され、最初の6 年間はCALP 開発グループでポリオレフィンの難燃材料の製品開発に従事してきました。研究開発職として、常に顧客のニーズを意識した開発を心がけ、お客様の期待に応えるために、どのような材料が最適かを探求する日々は非常に充実していました。 その後、研究総括グループに移り、製品開発で培った経験を活かし、現在はデジタルトランスフォーメーション(DX)とマテリアルズ・インフォマティクス(MI)の推進を担当しています。

入社以来仕事を通じて、常に新しい知識やスキルを学び続け、専攻分野にとらわれず幅広い分野で成長する機会を得ています。現在の部署では計算科学やプログラム開発に挑戦しており、これまでの経験を超えた新たな刺激を日々受けながら、意欲的に業務を遂行しています。

複合材料は、世の中のあらゆる材料を組み合わせて作るため、その選択肢は無限大です。この過程では、常に新しい発見や革新があります。異なる材料の特性を最大限に活かし、最適な組み合わせを見つけることで新しい価値を創造する楽しさがあります。また、当社は少量多品種の製品を幅広い分野に提供しているため、自分が携わった製品が身の回りで使われているのを見かけることが多く、そのたびに、社会に貢献している実感を得ることができます。当社の製品が人々の生活を豊かにしていると感じる瞬間は、非常にやりがいを感じます。

さらに、DX やMI の活用は、技術者としての創造力と技術力が試される瞬間が多く、新しい技術を駆使して、より効率的で革新的な製品を生み出すことにも、大きなやりがいを感じています。

私にとっての仕事のやりがいは、新しい価値を創造する楽しさや、社会に貢献している実感、時には困難を乗り越える中で得られる学びにあります。これからも挑戦を続けながら、より良い製品を提供していきたいです。

DX の取り組みでは、研究所が開発のためのクリエイティブな時間を最大限に生み出すことを目指し、業務改善のためのシステムやアプリケーションの開発を行っています。具体的には、日常業務の自動化や効率化を図るツールの導入・運用を推進し、研究者がより創造的な活動に集中できる環境を整備しています。

一方、MI では、長年にわたり蓄積してきたデータと計算科学の技術を組み合わせ、物性予測や統計解析を行うことで商品開発の効率化と加速化を目指しています。データを活用した物性予測により、開発段階での試行錯誤を減らし、開発期間の短縮とコスト削減を実現しています。将来的には、データに基づく意思決定をさらに強化し、製品の品質と信頼性を一層向上させることを目指しています。DX とMI の取り組みを通じて、私たちはより効率的で革新的な製品開発の実現に向けて邁進しています。

現在の目標は、DX とMI の推進による成果を確実なものとし、その活用を全社的に広げることです。現在、DX の取り組みは主に研究所を中心に進められていますが、最終的には全社に浸透し、社員一人ひとりがその恩恵を実感できる環境を作り上げたいと考えています。このビジョンを実現するために、利用者の目線で使いやすく、業務の効率化や高付加価値が可能なシステムやアプリケーションを開発し、継続的な改善と革新を追求していきたいと思っています。

- 8:15

- — 出社/ メールチェック

- 9:00

- — 所内運営会議(開発したアプリケーションの所内共有)

- 10:00

- — 所内向けアプリケーションの改良開発

- 12:00

- — 社員食堂での昼食

- 13:00

- — グループミーティング(週例、コンプライアンス勉強会)

- 14:00

- — 統計解析ツールの勉強会( 所内向け)

- 15:00

- — チームミーティング(DX/MI 関連タスクの進捗状況の確認)

- 16:30

- — 残務(メールチェック、資料作成)

- 17:15

- — 退社