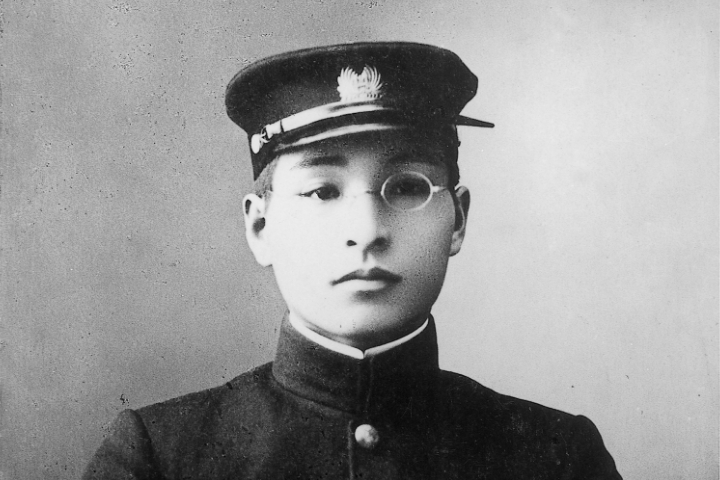

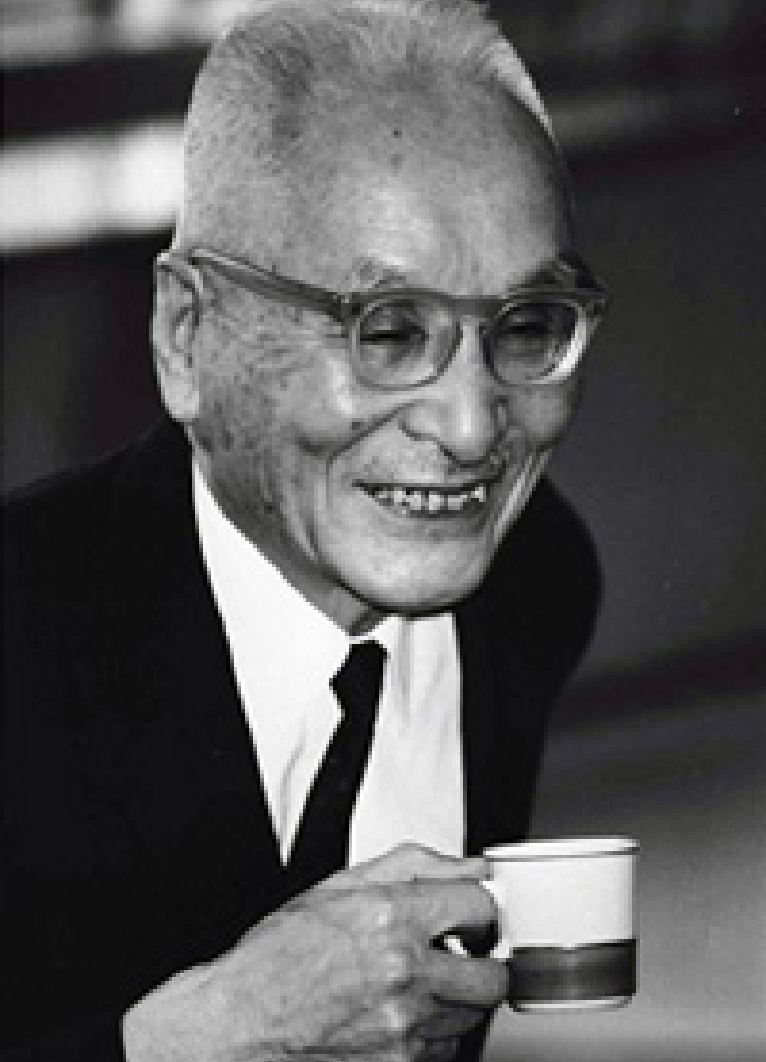

創業者 出光佐三

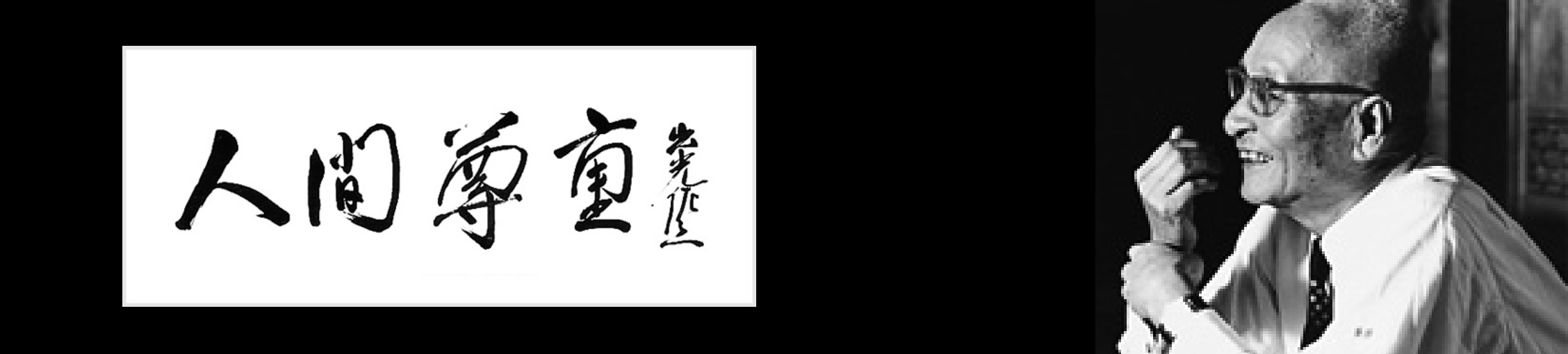

経営の原点「人間尊重」

『人間尊重は、人間が人間を尊重することであって、人間を中心とした考え方である。自ら省みて尊重すべき人となり、こうしてお互いに尊重しあうということである。自ら省みて尊重すべき人とはどういう人であるか。これも理屈を並べたてれば、とめどもないむずかしいことである。しかしながら、これも理屈ぬきに常識をもって実際的に考えればきわめて簡単なことである。自ら顧みて平和を作り、人類の福祉増進に役立つような人として恥ずかしからぬ、実に尊重すべき人となることである。さらに進んでこういう人々がお互いに尊重しあって、一致団結して平和・福祉の増進に尽くすということである。』

(出典:「我が六十年間 第二巻」61~62頁)

出光佐三の人生

| 1885年 | 出光佐三、誕生 |

|---|---|

| 1891年 | 赤間小学校に入学 |

| 1895年 | 東郷高等小学校に入学 |

| 1901年 | 福岡商業学校に入学 |

| 1905年 | 神戸高等商業学校に入学 |

| 1909年 | 酒井商会入社 |

| 1911年 | 出光商会創業 |

| 1913年 | 下関に進出、漁船用燃料油の販売に着手 |

| 1919年 | 凍結を防ぐ車輪油を開発、満鉄へ提供 |

| 1923年 | 計量器付き配給船を考案、中身給油の開始 |

| 1929年 | 朝鮮における石油関税改正のために奔走。海外石油会社による、石油の高値販売の是正に貢献 |

| 1940年 | 出光興産を設立 |

| 1945年 | 海外全店閉鎖、敗戦後の出光の生き方を明確に示した「玉音を拝して」を訓示 |

| 1946年 | タンク底油の回収その他の諸事業(農業、水産業、ラジオ修理販売、印刷)を開始。昭和26年までにすべて廃止 |

| 1947年 | 出光商会と出光興産が合併 |

| 1949年 | 外資と提携しない民族系石油会社として唯一、元売り業者の指定を受ける |

| 1951年 | 「消費者本位の石油政策」を書き、政府当局に建言 |

| 1953年 | イラン石油を輸入(日章丸事件) |

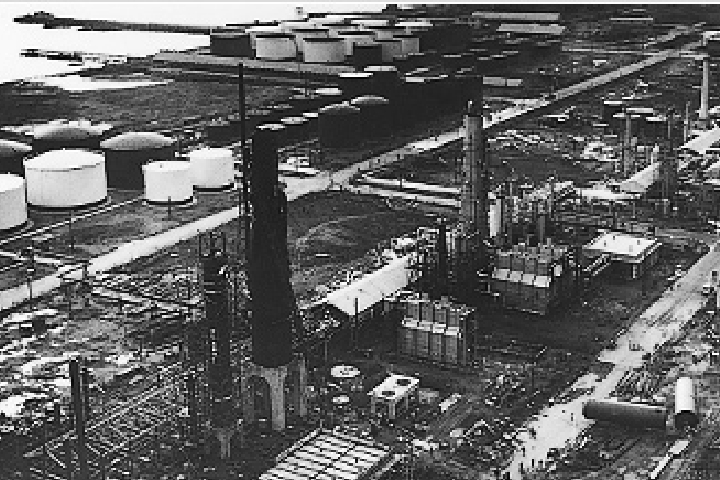

| 1957年 | 徳山製油所、竣工 |

| 1962年 | 第一宗像丸が遭難、社葬を営む |

| 1966年 | 出光興産社長を退任し、会長に就任 |

| 1981年 | 永眠 |

言葉で知る出光佐三

金言

出光の5つの主義方針

人間尊重

一、出光商会の主義の第一は人間尊重であり、第二も人、第三も人である。

一、出光商会はその構成分子である店員の人格を尊重し、これを修養し、陶冶し、鍛錬し、かくして完成強化されたる個々の人格を、更に集団し、一致団結し、団体的偉大なる威力を発揮し、国のため、人のために働き抜くのが主義であり、方針であるのであります。

一、人間がつくった社会である。人間が中心であって、人間を尊重し自己を尊重するのは当然過ぎるほど当然である。種々の方針や手段はこれから派生的に出てくるのである。

大家族主義

一、いったん出光商会に入りたる者は、家内に子供が生まれた気持ちで行きたいのであります。店内における総ての事柄は親であり子であり、兄であり弟である、という気持ちで解決して行くのであります。

一、出光商会は首を切らないという事が常識となっておる。首を切られるなど思っている人は一人もないと思います。

独立自治

一、仕事の上においても、私のみが独立しているのではありません。店員各自が、その持ち場持ち場において独立しているのであります。換言すれば、自己の仕事の範囲では全責任を負い、完全に事務を遂行すべきであります。

一、私生活に公生活に独立自治の大精神を体得し、個々に鍛錬強化されたる店員が、店全体の方針の下に一糸乱れず一致結束し、団体的総力を発揮するのが、すなわち出光商会であります。

黄金の奴隷たるなかれ

一、出光商会は事業を目標とせよ。金を目標とするな。しかしながら決して金を侮蔑し軽視せよと言うのではない。

一、事業資金として大いに金を儲けねばならぬ。経費も節約せねばならぬ。冗費無駄を省かねばならぬ。(中略)ただ将来の事業の進展を邪魔するような、儲け方をしてはならぬ。あくまでも事業を主とし、資本蓄積を従とし、この本末を誤ってはならぬ。

生産者より消費者へ

一、創業に際し、先ず営業の主義を社会の利益に立脚せんとしました。内池先生※より示唆されたる生産者より消費者への方針を立てたのであります。

一、生産者に代わって消費者を探し、消費者に対しては生産界の変遷、品質の改善発達の状態、需給の釣り合い、市場の情勢、価格の変動等について専門的の知識を供与し、相互の利便をはかる機関は社会構成上絶対必要なる事でありまして、社会と共に永久であるという信念を持ったのであります。

※内池先生:佐三が卒業した神戸高等商業学校の内池廉吉教授。「配給論」の講義を担当。

士魂商才

詳しく知る

互譲互助

詳しく知る

順境にいて悲観し、逆境において楽観せよ

詳しく知る

第二の定款

詳しく知る

タンク底にかえれ

詳しく知る

一人ひとりが経営者

詳しく知る

無我無私

詳しく知る

失敗は授業料

詳しく知る

実行有言

詳しく知る

徹底的な親切心

詳しく知る

努めて難関を歩め

詳しく知る

自問自答

詳しく知る

艱難汝を玉にす

詳しく知る

道徳は時代や社会とともに変化するのか

詳しく知る

日本人にかえれ

詳しく知る

人間というものは、一生働いて働きぬくものである

詳しく知る

心の富貴の人になって、金を持った貧乏人にはなるな

詳しく知る

尊重すべき人間は愛の手で育つ

詳しく知る

動画に見る出光

出光創業史料室のご案内

出光創業史料室は、北九州門司港レトロの一角にある出光美術館(門司)に併設されています。出光創業100周年を機に展示を全面改装しました。出光佐三の足跡を是非ご覧ください。

出光ヒューマンギャラリーのご案内

出光ヒューマンギャラリーでは、創業者である出光佐三の考え、社史・経営理念等の紹介・展示を行っています。

この度より多くの皆様に出光グループの歴史や取り組みをお伝えできるよう、株主様や一般の方にも見学いただけるようになりました。

著作物

創業者出光佐三の著書、関連書籍には主に以下のものがあります。

※販売に関しましては、お近くの書店へご確認ください

-

マルクスが日本に生まれていたら<新版>/春秋社/出光佐三

-

働く人の資本主義<新版>/春秋社/出光佐三

-

「人の世界」と「物の世界」<新版>/春秋社/出光佐三

-

人間尊重七十年/春秋社/出光佐三

-

出光佐三 魂の言葉/海竜社/滝口凡夫

-

出光佐三 黄金の奴隷たるなかれ/ミネルヴァ書房/橘川武郎

-

出光佐三 反骨の言魂 日本人としての誇りを貫いた男の生涯/PHPビジネス/水木楊

-

出光佐三の日本人にかえれ/あさ出版/北尾吉孝

-

士魂商才の経営者 出光佐三語録/PHP文庫 /木本正次

-

評伝 出光佐三-士魂商才の軌跡/プレジデント社/高倉秀二

-

小説出光佐三-燃える男の肖像/復刊ドットコム/木本正次

-

出光興産の自己改革/有斐閣/一橋大学

-

生と死の記録-続・三陸物語/毎日新聞社/萩尾信也

-

海賊とよばれた男(上・下巻)/講談社/百田尚樹

-

海賊とよばれた男(上・下巻)文庫版/講談社/百田尚樹

-

海賊とよばれた男(上・下巻)文庫版 /講談社/百田尚樹(作画・須本壮一)

※「海賊とよばれた男」は創業者をモチーフにしたフィクションの小説として発行されています