北海道製油所|品質への取り組み

当製油所は、操業以来一貫して「消費者本位」という経営理念のもと、お客様と直接結びつき、お客様のご要望に応える適正な製品を安定供給するという考え方に沿って品質管理活動を推進しています。1974年にJISマーク表示許可工場の認定(JISマーク表示商品:自動車ガソリン、灯油、軽油、重油)、2007年6月に「新JISマーク表示制度」の認証を取得しました。

また、1996年にはISO9002の認証取得、2018年にはISO9001:2015への移行を実施しました。JIS、ISOの認証を通して「良い製品を経済的に安定供給する」ことに努めています。

環境配慮型製品の製造・出荷

当製油所はじめ出光では、ベンゼンを1%以下に削減した低ベンゼンガソリン「出光スーパーゼアス」、「出光ゼアス」を1993年より2000年の法規制化に先駆けて商品化、また2003年より硫黄分を50ppmに低減した低硫黄軽油も2005年の規制に先んじて製造してきました。

一方、欧州(EU)では2009年からガソリンおよび軽油の硫黄分を10ppm以下(サルファーフリーといいます)にすることが決定されています。

我が国では、2007年に軽油、2008年にガソリンのサルファーフリー化が法規制されましたが、規制動向を先取りし石油連盟加盟の石油精製・元売各社ではサルファーフリーガソリン、軽油ともに2005年1月より世界に先駆けて各製油所から出荷を開始します。

当製油所でも、新たに建設したガソリン脱硫設備等により、2005年1月からサルファーフリーガソリン、軽油の出荷を開始しました。

※ 単位、10ppmは0.001%になります。

※自動車燃料(ガソリン、軽油)に含まれる硫黄分(サルファー)が10ppm以下であることを「サルファーフリー」といいます。

ガソリンの環境負荷低減対応

| 年 | 出光の対応 | 国の環境規制 |

|---|---|---|

| 1975 | レギュラーガソリン(出光赤アポロガソリン)の無鉛化 | |

| 1983 |

プレミアムガソリンの無鉛化 (出光無鉛金アポロガソリンの発売) |

|

| 1993 |

低ベンゼンガソリン(1%以下)の供給開始

・プレミアムガソリン(出光スーパーゼアス) |

|

| 1996 | ベンゼン含有量5%以下に規制、硫黄分100ppm以下に規制 | |

| 2000 | ベンゼン含有量1%以下に規制 | |

| 2005 | サルファーフリー(硫黄分10ppm以下)製品の早期供給開始 | 硫黄分50ppm以下に規制 |

| 2008 | 硫黄分10ppm以下に規制 |

※ 表中の単位(%、ppm)は容量%と質量ppm

軽油の低硫黄分化の推移と対応

| 年 | 出光の対応 | 国の環境規制 |

|---|---|---|

| 1976 | 硫黄分0.5%以下の製品供給 | 硫黄分を1.2%→0.5%以下に規制 |

| 1992 | 硫黄分0.2%以下の製品供給 | 硫黄分0.2%以下に規制 |

| 1997 | 硫黄分0.05%以下の製品供給 | 硫黄分0.05%以下に規制 |

| 2003 | 硫黄分0.005%(50ppm)以下の製品の早期供給開始(4月) | |

| 2005 | サルファーフリー(硫黄分10ppm以下)製品の早期供給開始 | 硫黄分0.005%(50ppm)以下に規制 |

| 2007 | 硫黄分10ppm以下に規制 |

※ 表中の単位(%、ppm)は容量%と質量ppm

ガソリン脱硫設備

ガソリン脱硫設備は、重質油分解装置で精製した分解ガソリン中に含まれる硫黄分を大幅に削減するための装置で、製造された脱硫分解ガソリンを使用し2005年1月からサルファーフリーガソリンを出荷しています。

軽油深度水素化脱硫装置

軽油深度水素化脱硫装置は、軽油中に含まれる硫黄分を削減するための装置で、2005年1月からは更に低硫黄化を図ったサルファーフリー軽油を製造しています。

また、当装置は脱硫機能と同時に脱ろう機能(軽油中のワックス分を除去する機能)を有し、軽油の流動性(流動点、目詰まり点)を向上させ、軽油が冬季の低温時に固まるのを防ぎます。

地域・季節に適応した製品の製造・出荷

当製油所は、液化石油ガス(プロパン、ブタン)やガソリン、ナフサ、ジェット燃料油、灯油、軽油、重油および硫黄などの民生用から産業用まで幅広い石油製品の製造・出荷を行っています。特に北日本で需要の多い灯油およびA重油の生産比率を高めるため、最新鋭の装置を導入しています。

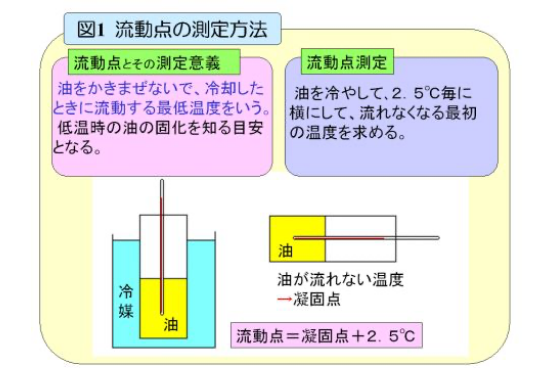

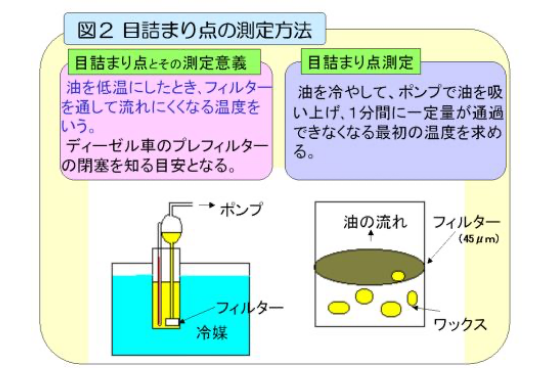

また、北海道、東北地区の寒冷地における冬季の軽油は、低温時の流動性(流動点、目詰まり点:測定方法を図1、図2に示します)の確保が必要であり、当製油所では軽油深度水素化脱硫装置で軽油中のワックス分を取り除くことにより、低温時の流動性を向上させた寒冷地向けの軽油を製造・出荷しています。

軽油は、JIS規格によって特1号から1号、2号、3号、特3号までの5種類に分類されています。

JIS規格

(出典:JIS K2204:2007)

| 試験項目 | 特1号 | 1号 | 2号 | 3号 | 特3号 | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 流動点 | ℃ | 5以下 | -2.5以下 | -7.5以下 | -20以下 | -30以下 |

| 目詰まり温度 | ℃ | - | -1以下 | -5以下 | -12以下 | -19以下 |

| 引火点 | ℃ | 50以上 | 45以上 | |||

| 蒸留性状(90%留出温度) | ℃ | 360以下 | 350以下 | 330以下※1 | ||

| 10%残留炭素分 | 質量% | 0.1以下 | ||||

| セタン指数※2 | - | 50以上 | 45以上 | |||

| 動粘度(30℃) | mm2/s | 2.7以上 | 2.5以上 | 2以上 | 1.7以上 | |

| 硫黄分 | 質量% | 0.0010以下 | ||||

| 密度(15℃) | g/cm3 | 0.86以下 | ||||

※1 3号軽油は、動粘度(30℃)が4.7mm2/s以下の場合には、350℃以下とする。

※2

セタン指数は、セタン価を用いることもできる。

これは、主に気温の変化に影響される「低温流動性」(目詰まり点、流動点)の違いによって分類されています。

温度が下がると、軽油はワックス分の結晶を析出し、燃料フィルターが詰まるようになります。更に、温度が下がると軽油全体が固まったような状態になり、燃料パイプの中を流れにくくなります。

このフィルターに詰まる温度(実際にはプレフィルターに詰まる目安の温度)を目詰まり点、固まる温度を流動点という試験で評価しています。

当製油所では、JIS規格よりもさらにきめ細かい規格を設定し、季節や地域特性に適応した軽油を製造・出荷しています。

品質方針