企画展「Idemitsu Art Award アーティスト・セレクション 2024」

「Idemitsu Art Award アーティスト・セレクション2024」は、Idemitsu Art Awardの受賞・入選後も作家を継続的に支援することを目的とした企画展です。

本賞の審査員により選出した若手作家4名の新作・近作を12月に開催する「Idemitsu Art Award 展 2024」の展示会場内に展示します。13回目となる今回は、赤松 加奈氏、大槻 拓矢氏、末松 由華利氏、松平 莉奈氏の4名を選出しました。

江上 ゆか審査員推薦作家・赤松 加奈(Kana Akamatsu)

経歴

| 1990年 | 奈良県生まれ |

|---|---|

| 2015年 | 京都芸術大学大学院修士課程芸術研究科美術工芸領域油画専攻修了 |

展覧会

| 2021年 | 「赤松加奈 展 ここで描く」(galerie16、京都府) |

|---|---|

| 2021年 | 「赤松加奈 展 みんなの部屋」(喜多美術館、奈良県) |

| 2022年 | 「奈良・町家の芸術祭 HANARART 2022 こあ」「今から、生まれる」(旧荒木邸、奈良県) |

| 2022年 | 「テラスアート湘南 2022」(テラスモール湘南、神奈川県) |

| 2023年 | 「土の声を聞き、風とあそぶ」(NEUTRAL、京都府) |

| 2024年 | 「Kyoto Art for Tomorrow 2024ー京都府新鋭選抜展ー」(京都文化博物館、京都府) |

| 2024年 | 「テーブルにトマト 羽部ちひろ+赤松加奈」(A-LAB、兵庫県) |

受賞等

| 2018年 | FACE2018 損保ジャパン日本興亜美術賞 審査員特別賞 |

|---|---|

| 2018年 | シェル美術賞 2018 入選 |

| 2019年 | 群馬青年ビエンナーレ 2019 大賞 |

展示予定作品「セイタカアワダチソウ-風吹く川沿い-」

技法:アクリル、キャンバス、パネル

53.3×45.7cm

作品・制作について

暑すぎた夏の終わりに赤ちゃんが産まれた。ひと月のあいだ、目の前にいるやわらかい命を死なせてしまわないようにとだけ考えて過ごした。やっと外に出て軽くなった体で散歩する頃には、秋になっていた。

田んぼの稲が刈り取られ、さっぱりした景色の前で、セイタカアワダチソウの穂が眩しいほどに揺れていた。

様々な関係性の中で漂うように世界を感じていたのに、私は今、目の前の強烈な命に振り回されている。

江上審査員 推薦コメント

昨年、初めてIdemitsu Art Awardの審査を担当し、現代における平面や絵画表現の多様さと、それゆえの難しさを改めて考えさせられた。というタイミングで見た赤松加奈のみずみずしい作品は、ともかく絵の悦びに満ち、一気に原点へと立ち返らせてくれるものだった。画面に踊る色とかたち。絵が生きている。そして赤松は農業にもたずさわりながら描き続けていると知って、すとんと腑に落ちた。ここには植物にせよ風景にせよ、作者も見る私も日々向き合い、等しくその一部である世界が息づいている。それを絵にする方法は、一見シンプルなようで、さまざまな時代のこの国や地球上の絵の言葉が自在に取り入れられており、という意味では2024年の今だからこそ、今しかできない表現だろう。日々の暮らしが大きな変化の最中ということもあってか、最近の作品はとりわけ生き生きと、次の何かへの予感をはらんでもいる。まさに今、目が離せない描き手の一人である。

桝田 倫広審査員推薦作家・大槻 拓矢(Takuya Otsuki)

経歴

| 1989年 | 奈良県生まれ |

|---|---|

| 2020年 | 京都市立芸術大学大学院美術研究科修士課程絵画専攻日本画 修了 |

展覧会

| 2021年 | 「京芸 transmit program 2021」(京都市立芸術大学ギャラリー@KCUA、京都府) |

|---|---|

| 2022年 | 「今年最初に見せたい絵 2022」(gallery TOWED、東京都) |

| 2022年 | 「Kyoto Art for Tomorrow 2022ー京都府新鋭選抜展ー」(京都文化博物館、京都府) |

| 2023年 | 「京都日本画新展 2023」(美術館「えき」KYOTO、京都府) |

| 2023年 | 「Slow copies」(COHJU contemporary art、京都府) |

| 2023年 | 「芸術抄Ⅳ」(芝田町画廊、大阪府) |

受賞等

| 2017年 | シェル美術賞2017 入選 |

|---|---|

| 2019年 | シェル美術賞2019 学生特別賞 |

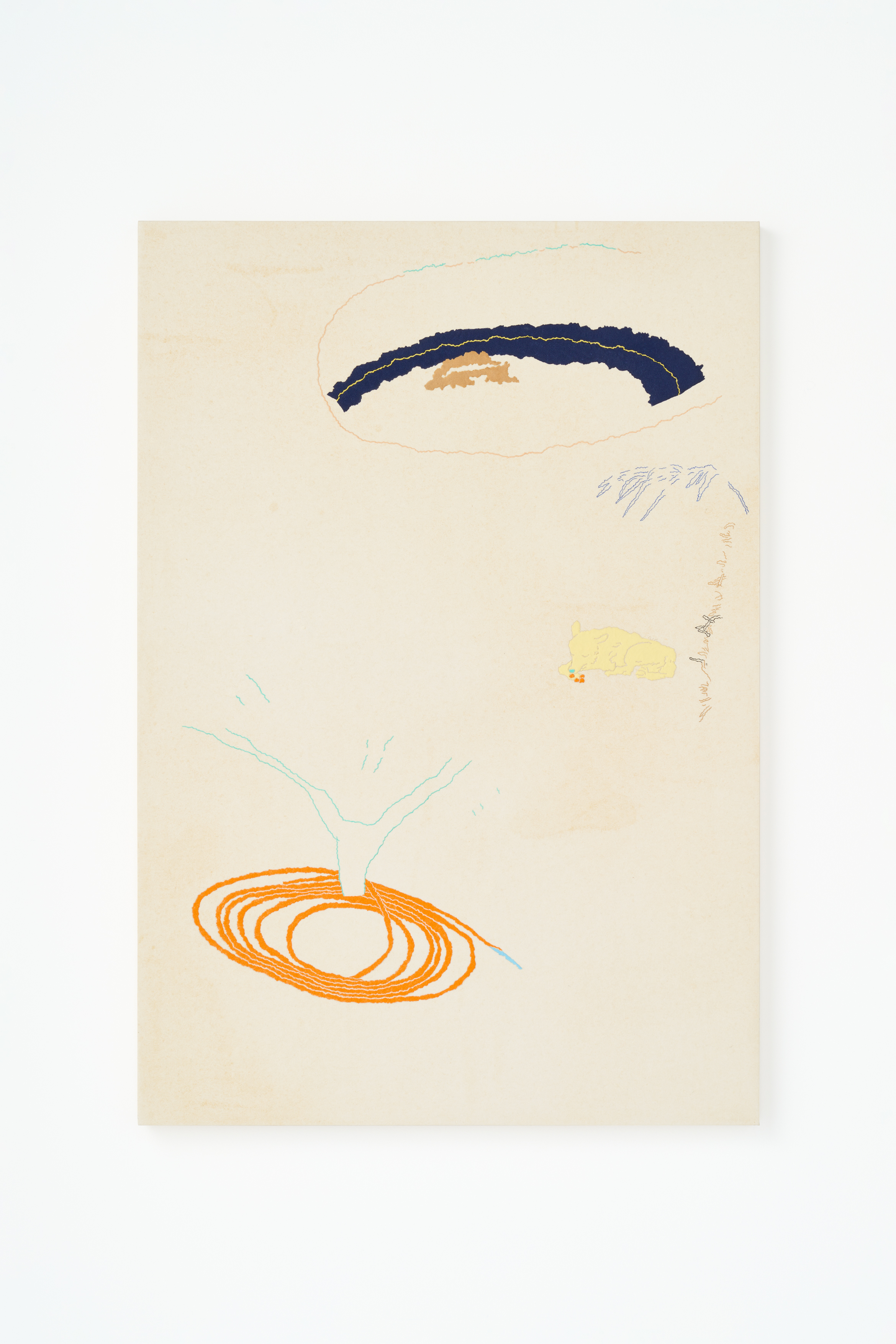

参考作品「僻遠の記録」

技法:岩絵具、水干絵具、胡粉、麻紙

72.5×50cm

Photo by Yuji Imamura,

Courtesy of COHJU contemporary art

作品・制作について

写生や模写から得られた図像を描き写したり、転写した線をなぞるような、模倣する行為を何度も経て画面に配置し、絵の中の空間を作っています。配された図像は空間を規定するとともに、それ自身もまた、空間や隣り合う別の図像から影響を受けて、基となったモチーフから少しずつ変質していきます。

そうした相互作用から生じる、平面上での図像と空間の関係性について、考察しています。

桝田審査員 推薦コメント

大槻さんは「うつす」ことによって絵をつくります。日常の風景の写生や古画の模写から得られたイメージをつなぎあわせ、本画として描きうつします。彼は、写生や模写の際、対象の違和感に関心を向けます。ゆえに彼にとって、うつすこととは客観的に対象を把握することではなく、主観的に気になってしまったものを抽出する営為だと言えます。しかし彼の場合、うつしつつ、同時に自らがうつさなかった、あるいはうつしとれなかったものをいかにして表すかが肝要であるようです。たとえば彼の作品にしばしば設けられる大きな余白は、つねに別のイメージが立ち現れる可能性を、換言すれば、描けたかもしれない可能性や、描けなかったという不可能性をも表象する面として機能するように思えます。彼の絵画は彼が個人的に面白いと思った断片を散りばめたものというよりは、とある光景からなにかに気づき、そこに私たちの焦点が持っていかれるような感覚そのものを表現しようしているのではないかと思われます。

鷲田 めるろ審査員推薦作家・末松 由華利(Yukari Suematsu)

Photo: Daisuke Yoshio

経歴

| 1987年 | 埼玉県生まれ |

|---|---|

| 2010年 | 多摩美術大学美術学部絵画科油画専攻卒業 |

展覧会

| 2017年 | 末松由華利展-輪の中で考えたこと-(長野市芸術館、長野県) |

|---|---|

| 2019年 | project N 76 末松由華利(東京オペラシティアートギャラリー、東京都) |

| 2021年 | 末松由華利展-空と海を砂で分く-(ゆいぽーと[新潟市芸術創造村・国際青少年センター]、新潟県) |

| 2021年 | 清須市第10回はるひ絵画トリエンナーレ(清須市はるひ美術館、愛知県) |

| 2022年 | Visions of a Torn World (Arteles Creative Center、フィンランド) |

| 2023年 | 末松由華利展-何処か遠くで起きたこと-(ASTER、石川県) |

| 2023年 | FACE2023(SOMPO美術館、東京都) |

受賞等

| 2014年 | 2014 NIIGATA オフィス・アート・ストリート 新潟商工会議所特別賞 |

|---|---|

| 2017年 | シェル美術賞2017 審査員賞 |

| 2019年 | 第33回ホルベイン・スカラシップ奨学生 認定 |

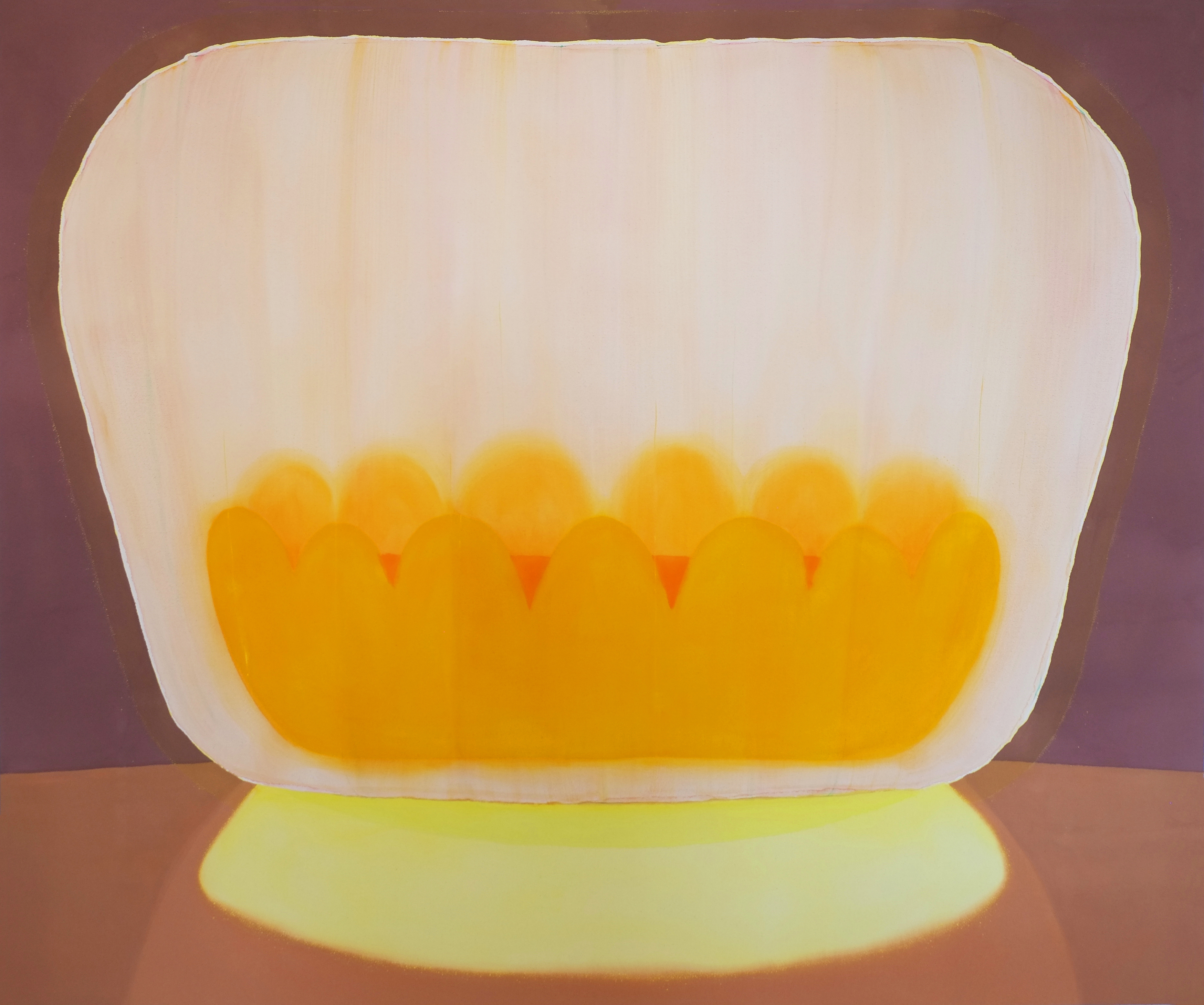

展示予定作品「何処か遠くで起きたこと」

技法:アクリル絵の具、キャンバス

162x194cm

作品・制作について

個人や社会が持つ両極性をテーマに制作しています。

自身の手記を基に、テーマの選定、タイトルの推敲、そして無数の下絵とドローイングを経て、個人的かつ具体的な体験や疑問を、抽象化・象徴化することで作品を創出しています。

私たちの生きるこの世と、この世に生きる私たちの、救い難い程の残酷さと優しさは、いつも私の興味の主軸です。

鷲田審査員 推薦コメント

アクリル絵具のにじみやぼかし、重なり、流動性を生かした抽象画である。植物や山などの具象的な自然の像を見出すことができることもある。支持体とその上に乗る絵の具というヒエラルキーを無くし、画布と絵の具を一体化させている点で、モーリス・ルイスのステイニングに見られるようなモダニズム絵画の伝統を引き継いでいる。その結果、額の内側で完結する、窓の向こうの世界としての絵画ではなく、キャンバスの木枠などを含めたオブジェとしての絵画という要素が強まっている。そのため、さまざまな環境、たとえば、和風の居住空間のような場所でも、すんなりと溶け込むことができる。明るい色調ともあいまったこのポップさは、1960年頃のストイックなモダニズム絵画の実験においては否定的に語られたかもしれないが、現在の絵画の状況においては、魅力として捉えることができるだろう。

正路 佐知子審査員推薦作家・松平 莉奈(Rina Matsudaira)

経歴

| 1989年 | 兵庫県生まれ |

|---|---|

| 2012年 | 京都市立芸術大学美術学部美術科日本画専攻卒業 |

| 2014年 | 京都市立芸術大学大学院美術研究科日本画専攻修了 |

展覧会

| 2018年 | 個展「悪報をみる -日本霊異記を絵画化する-」(KAHO GALLERY、京都府) |

|---|---|

| 2020年 | 第38回(令和元年度)京都府文化賞奨励賞 |

| 2020年 | 個展「うつしのならひ 絵描きとデジタルアーカイブ」(ロームシアター京都、京都府) |

| 2021年 | ないじぇる芸術共創ラボ展「時の束を披く—古典籍からうまれるアートと翻訳—」(国文学研究資料館、東京都) |

| 2022年 | 「それを故郷とせよ(手が届く)」(TALION GALLERY、東京都) |

| 2023年 | 個展「蛮」2023(KAHO GALLERY、京都府) |

| 2023年 | 「日本画の棲み家」(泉屋博古館東京、東京都) |

| 2024年 | 個展「3つの絵手本・10歳の欲」(gallery αM、東京都) |

受賞等

| 2013年 | シェル美術賞2013 入選 |

|---|---|

| 2015年 | VOCA展2015 佳作賞 |

| 2017年 | 平成28年度京都市芸術新人賞 |

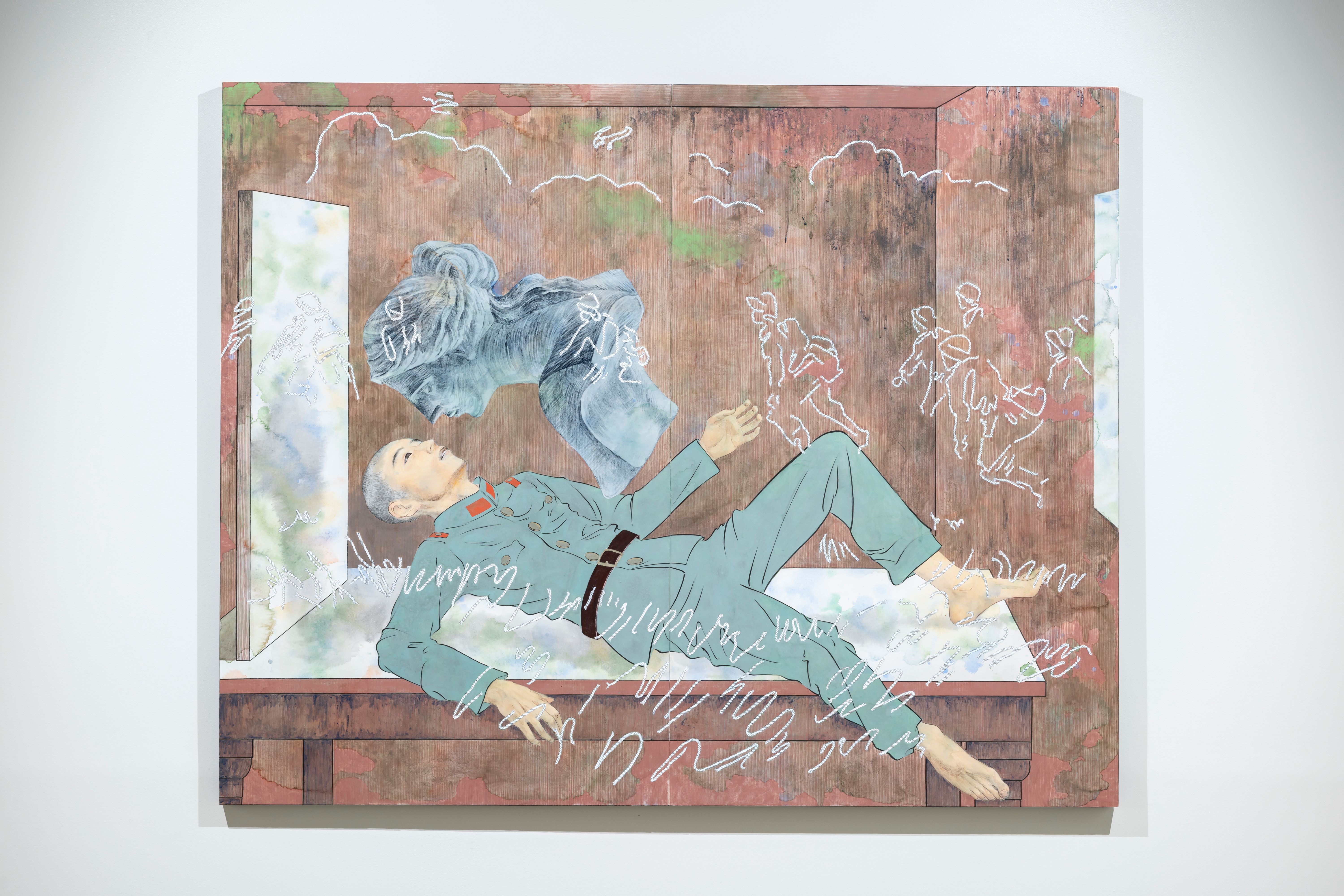

展示予定作品「venus kiss」

技法:パネル、麻紙、膠、顔料

130.3×162.0cm

「αMプロジェクト2023–2024 開発の再開発 vol. 4

Rina Matsudaira|3つの絵手本・10歳の欲」

(企画:石川卓磨)展示風景 gallery αM、

2023年 撮影:守屋友樹

作品・制作について

心を動かされた歴史上の出来事(とされること)や説話、昔の絵画などを題材に、自身の解釈や体験を織り交ぜて絵にしてきました。

本作は、近年関心を抱いているデジタルアーカイブされた絵手本(=日本の近代以前の絵の教科書)をモチーフに、教育や制度における「うつす」行為と、個人の「描きたい」という欲望との間にあるせめぎあいを表現したシリーズのうちのひとつです。

正路審査員 推薦コメント

松平莉奈は、「他者について想像すること」を主題に、日本画の技術や画材を用い、制作を続けてきた。

ここでの「他者」とは何であろうか。たとえば作品に描かれる人物。松平は多くの人物画を手がけてきたが、それらは自画像でもなければ自己を投影したものでもないとも明言する。この距離のとりかたは、作者が立脚する日本画に対する態度とも通じている。中国や朝鮮半島の絵画からの影響、国民国家の形成のなかで西洋画の流入に伴い作られた「日本画」という呼称。その歴史のなかに、日本画の教育を受けてきた自分自身が含まれることを自覚している。その上で現在の視点から批判的に考察し、描法や主題、図像を吟味し描く。松平の作品は、隠され、見えにくくされてきた網の目をもほどいてゆく。度々表わしてきた紐のモチーフは、何かと何かを結び合わせ、美しく装飾し、同時に縛ってきたような両義的なありようを引き受け、表層に漂っている。