企画展「Idemitsu Art Award アーティスト・セレクション 2021」

「SAS2021」は、シェル美術賞の受賞・入選後も作家を継続的に支援することを目的とした企画展です。シェル美術賞の審査員により選出した若手作家4名の新作・近作を12月に開催する「シェル美術賞展2021」の展示会場内に展示します。10回目となる今回は、シュ・ニン(許寧)氏、高松 明日香氏、坪井 康宏氏、町田 帆実氏の4名を選出しました。

※「Idemitsu Art Award」は、2022年4月に「シェル美術賞」から改称しました。

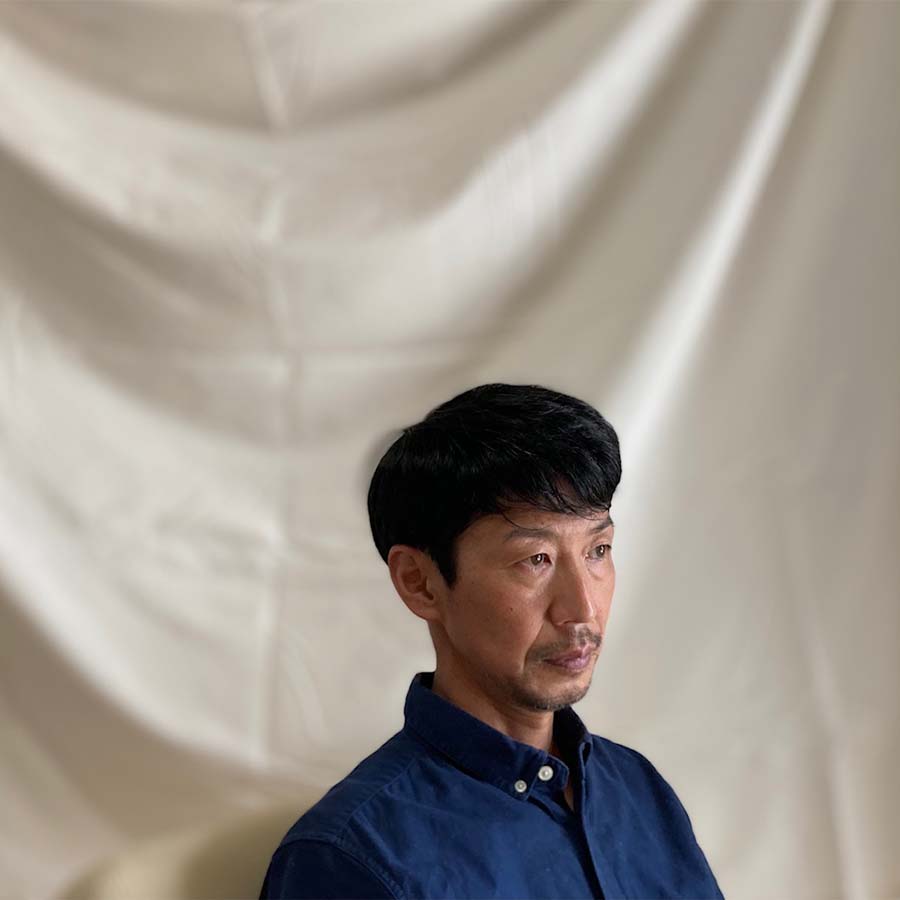

中井康之審査員推薦作家・シュ・ニン(許寧)

Photo by Ryoji Wakabayashi

経歴

| 1979年 |

北京生まれ 北京の首都師範大学油画専攻専科卒業後、2006年家族とともに日本へ移住 |

|---|---|

| 2020年 | 多摩美術大学大学院修士課程絵画専攻 修了 |

展覧会

| 2019年 | 「シェル美術賞展2019」(国立新美術館、東京) |

|---|---|

| 2021年 |

個展「Season-Letter」(小山登美夫ギャラリー、東京) 「第24回岡本太郎現代芸術賞(TARO賞)」(川崎市岡本太郎美術館、神奈川) |

受賞等

| 2017年 | 第38期国際瀧冨士美術賞 優秀賞 |

|---|---|

| 2019年 | シェル美術賞2019 入選 |

| 2020年 | アートアワードトーキョー丸の内2020 グランプリ |

| 2021年 | 第24回岡本太郎現代芸術賞(TARO賞)入選 |

展示予定作品 「Season, Letter」

技法:油彩、キャンバス

260.0×388.5cm

© Xu Ning, Courtesy of Tomio Koyama Gallery

作品・制作について

私にとって、生きることは献身である。私は自分の絵画もそのようにありたい。作りたいものは、まず多くの人々のためにである。そして美しい自然、博大な宇宙のためである。それはクリアなもの、純真純粋なもので、温かい感情で包まれている真の気持ちで描いたものである。生きることはどんなに辛くても、例えば時に嘘つかなければならないとしても、キャンバスの前に立つ瞬間、私は産まれ来たばかりの私である。私の涙、苦痛、怒り、喜び、閃き、感動は全て本当である。真のものこそ人の心を打つ力がある。私はその真を信じていて描いている。

中井審査員 推薦コメント

シュ・ニン(許寧)の作品に出会った時、私は大きな衝撃を受けた。華やかで多彩な色彩による奔放な筆触が真っ白いカンヴァスに狂ったように踊るシュの表現は、あまりにも自由なスタイルであると感じたからである。画面上に波打つ筆致の連続は、何らかのイメージを紡ぎ出すでもなく絵具による表現自体を誇示するばかりに見えた。しかしながら、しばらくシュの作品を観察していると、植物的な形を彷彿とさせる箇所が見え隠れするようになった。そのような箇所がいくつか確認されることによって、人がいくつかの星々を繋ぐことによって大きな図像を描くが如く、シュの自由な絵具の筆触の重なりが、ある1つの人工的な花園として認識されたのである。このような抽象的な表現と具象的な形態への往還はシュに限ったことではない。しかしながらその振幅の大きさは、やはり注目すべきものであると言えるだろう。

角奈緒子審査員推薦作家・高松 明日香(Asuka Takamatsu)

経歴

| 1984年 | 香川県生まれ |

|---|---|

| 2007年 | 尾道市立大学大学院美術研究科(デザイン) 修了 |

展覧会

| 2013年 | 「高松コンテンポラリーアート・アニュアル vol.03 DAYDREAMS/夢のゆくえ」(高松市美術館、香川) |

|---|---|

| 2014年 | 個展「無形のライブラリー」(奈義町現代美術館、岡山) |

| 2017年 |

個展「届かない場所」(三鷹市美術ギャラリー、東京) 「第七回I氏賞受賞作家展 ダイアローグ」(岡山県立美術館、岡山) |

| 2019年 |

個展「クラウディア」(香川県文化会館、香川) 個展「羊と羊飼いのために」(GALLERYエクリュの森、静岡) |

| 2021年 | 個展「惑星間旅行のガイド」(光明寺會舘、広島) |

受賞等

| 2014年 |

シェル美術賞2014 入選 第七回岡山県新進美術家育成「I氏賞」大賞 受賞 |

|---|

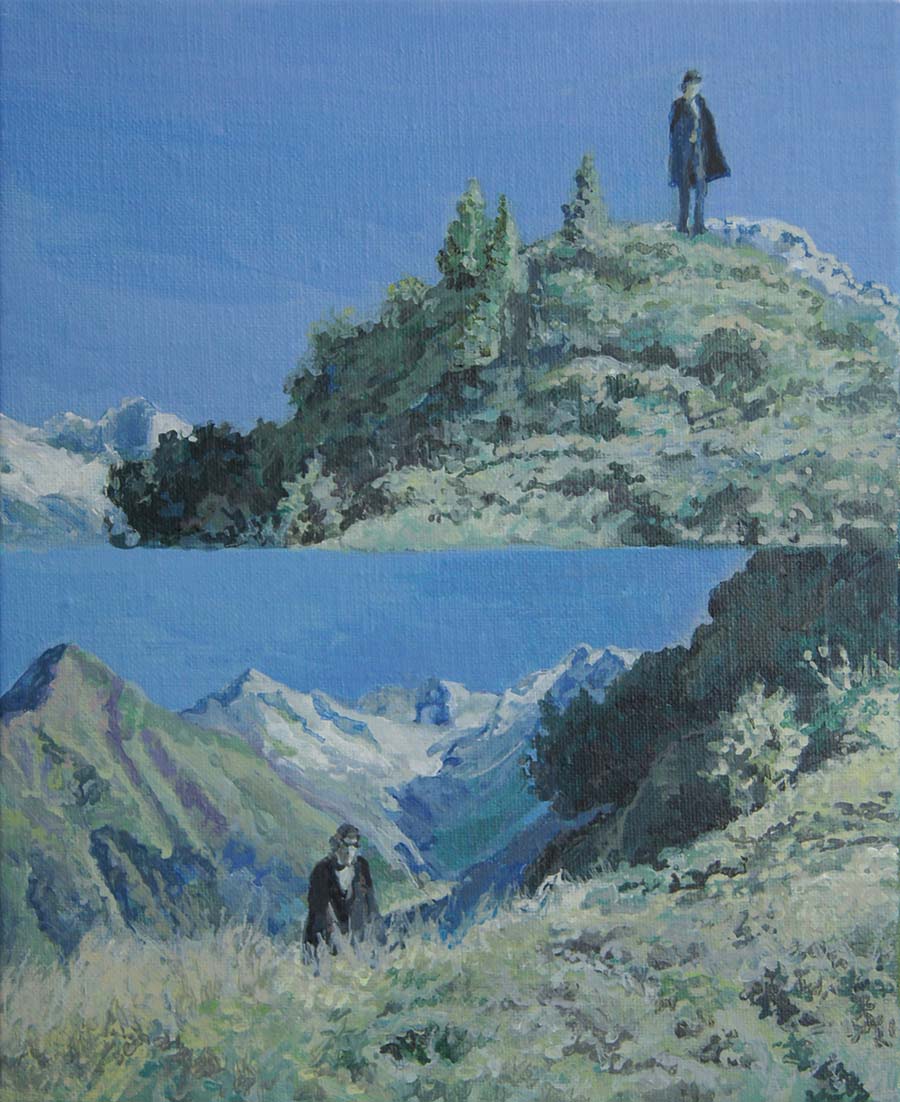

参考作品 「真昼の幻影」

技法:アクリル、キャンバス

27.3×22.0cm

作品・制作について

キャンバスにアクリル絵具で、図が描かれた絵画を制作します。

絵画をいくつか組み合わせることで、1つの作品を作ります。

最近は1枚の絵画の中に2つの図を描くことを試みています。

描かれた図の中の、時間や視点の移動を表したいです。

角審査員 推薦コメント

高松は、描きたいと欲する構図や風景を、スナップ写真や映画のシーンなどから探し出し、それを参照しながら絵画として再現する。描写されたシーンの絵画は単独でも成立するが、多くの場合、複数点が組み合わされ提示される。すると、もともとなんの関係もなく、まったく別の文脈の中に存在していたそれぞれのシーンが、ひとつのストーリーを展開し始める。どの絵画を組み合わせるか、そして壁面にどう展示するかによって、例えば、時間軸を設定すれば物語の暗示が、関係性を強調すれば相関図を出現させることも可能となる。今回はこれまでとはやや逆の発想で、一枚のキャンバスに二つの絵画を描きこみ、時間や視点の移動を表すことを試みたい、という。それを聞いて、ひとつの構図の中に異なる時間が表された異時同図法や、漫画のコマ割り技法を想像したが、果たしてどのような作品となるのか。あらゆる可能性に開かれた画面が提示されることを期待している。

木村絵理子審査員推薦作家・坪井 康宏(Yasuhiro Tsuboi)

経歴

| 1972年 | 茨城県生まれ |

|---|---|

| 2007年 | 東京藝術大学大学院美術研究科先端芸術表現専攻 修了 |

展覧会

| 2013年 |

「Flat⇄Baroqueー絵画があらわすものー」(ギャラリーサザ、茨城) 個展(musee F、東京) 「ART POINT Selection V」(GALLERY ART POINT、東京) |

|---|---|

| 2014年 | 個展(板室温泉大黒屋、栃木) |

| 2015年 | 「plan」(Plaza Gallery、東京) |

| 2016年 | 個展(Art gallery 閑々居、東京) |

受賞等

| 2012年 | シェル美術賞2012 入選 |

|---|---|

| 2013年 | 第8回大黒屋現代アート展 大賞 |

| 2014年 | FACE展2014入選 |

| 2016年 | 第19回岡本太郎現代芸術賞(TARO賞)入選 |

展示予定作品 「plan21」

技法:油彩、キャンバス

120.0×180.0cm

作品・制作について

皺のようなものを描きたい、これは自身の制作において一貫して追ってきた作業です。

もっと正確に言えば、皺のようなものの集積によって生まれる何かを描きたいのだと思います。

木村審査員 推薦コメント

坪井が描き続けるのは襞や皺、あるいはたわんだ表面のテクスチャーであり、とりわけブルーシートらしきものが絵画のモチーフとなることが多い。例えば仏教彫刻において、飛鳥時代、天平時代、平安初期と、それぞれの時代に特徴的な衣文の線が生まれたり、ヨーロッパにおけるゴシック期のキリスト教絵画や彫刻で、聖人の着衣に見られる襞の様式から年代が特定できることがあるように、布のドレープはしばしば人を魅了して、時代毎に流行を生み出してきた。身体を保護する衣服のように、建物を保護したり、天災による傷跡など覆い隠したりする時に用いられる「ブルーシート」のタブローは、風景の中で護られ隠されるべき異物の存在を示す。後世の人からは、この時代特有の風景の痕跡として見られる可能性を秘めた作品ということができるだろう。

鷲田めるろ審査員推薦作家・町田 帆実(Homi Machida)

経歴

| 1994年 | 愛知県生まれ |

|---|---|

| 2019年 | 多摩美術大学大学院絵画専攻油画研究領域 修了 |

展覧会

| 2018年 |

個展「Menu」(Troubadour、神奈川) 「TAMA VIVANT Ⅱ 2018 Diss é mination—散種」 (多摩美術大学アートテークギャラリー、東京) 「第15回三井不動産商業マネジメント・オフィース・エクスビジョン」 (浜松センタービル、東京) |

|---|---|

| 2019年 |

「Future Artist Tokyo 2019 サテライトイベント」 (住友不動産六本木グランドタワー駅前、東京) |

受賞等

| 2017年 | シェル美術賞2017 グランプリ |

|---|---|

| 2018年 | TURNER AWARD 2017 未来賞 |

| 2020年 | FACE展 2021 優秀賞 |

参考作品 「踊り」

技法:アクリル、キャンバス

162.0×194.0cm

作品・制作について

記憶のピースをひとつひとつ思い出しながら、絵の具を置いていく。少ない筆跡をきっかけに、物の形や景色の広がりを把握することができる私達の頭には、沢山の記憶が詰まっていることがわかる。その中でも、生きていく上で必要不可欠であり、視覚的な記憶だけでなく、味覚・嗅覚の記憶まで連鎖的に思い出すことができる「食」についてを、絵画を通して鑑賞者と共有したい。感染症拡大を経て、食は大きく変化している。1人で食事と向き合うこの時間も、記憶となって私たちの頭に残っていくのだろう。

鷲田審査員 推薦コメント

一見、抽象的な絵画に見える。太い筆で描かれた線がカンヴァスの上をうねり、かすれてゆく。白の余白が多く、線だけが浮き立つ。ところが、ある瞬間に、これが食卓を描いたものであると「認識」する。果物が盛られた皿や、ドリンクのボトル、ケーキなどが見えてくる。「ケーキとフォーク」のようにタイトルにヒントが隠されている時もある。実際に経験した食事をもとに、記憶で描いているという。ソフトクリームの背景の水平線や、人が集まって食べている様子など、状況が描かれていることもある。複数の画面を組み合わせた作品のタイトルに「発信」とあるのは、食事の写真がアップされたインスタグラムの画面を示しているからだろうか。具象と抽象のぎりぎりのバランスが心地よく、おおらかで明るい幸福感に満ちている。