企画展「Idemitsu Art Award アーティスト・セレクション 2020」

「SAS 2020」は、「シェル美術賞」の受賞・入選後も作家を継続的に支援することを目的とした企画展です。シェル美術賞の審査員により選出した若手作家4名の新作・近作を、12月開催の「シェル美術賞展2020」展覧会場内に展示します。9回目となる今回は、池谷保氏、熊谷亜莉沙氏、チョン・ダウン氏、成山亜衣氏を選出しました。また、今年度は昨年の「レジデンス支援プログラム 2019」に参加した武田竜真氏の展示も併せて行います。

※「Idemitsu Art Award」は、2022年4月に「シェル美術賞」から改称しました。

角奈緒子審査員推薦作家・池谷 保(Tamotsu Ikeya)

経歴

| 1982年 | 静岡県生まれ 静岡県在住 |

|---|---|

| 2008年 | 京都市立芸術大学大学院美術研究科絵画専攻 修了 |

展覧会

| 2014年 |

「eeny,meeny,miny,moe|red」eN arts(京都) 「All in」ccc(静岡)個展 |

|---|---|

| 2016年 |

「亀崎せこみち展」半田市亀崎町一帯(愛知) 「I’ve felt like this somewhere before.」ギャラリーミカワヤ(愛知) |

| 2017年 |

「Dribble2」2kw gallery(滋賀) 「みえるような、みえないような」高浜市やきものの里かわら美術館(愛知) |

| 2018年 |

「周り」seesaw gallery+hibit(愛知)個展 「eeny,meeny,miny,moe|yellow」eN arts(京都) |

| 2019年 | 「メイメイアート2」茅野市美術館(長野) |

受賞等

| 2015年 | シェル美術賞 入選 |

|---|

参考作品 個展「周り」展示風景

撮影 城戸保

116.7cm×91.0cm

作品・制作について

失敗した絵を裏にして、忘れた頃に表にしたら、完成していたことがあり、終わりは決まったところになく時間の中を動いていると思いました。決まった点を目指して描いていくと、直線的になり、描くごとに空間が狭くなって、窮屈でつまらない。ダイナミックで開けた空間には、終わりの点が動きまわっていて、いつでも終われるし、終わらなくてもいい。そんな部屋で絵を描きたいと思っています。

角審査員 推薦コメント

鑑賞者として絵画と向き合うとき、楽しむポイントはいくつもあるが、そのひとつに、マチエールのテクスチャーが挙げられるだろう。少し前まで、池谷保が発表していた作品の中には、画面におのずと現れる多様なテクスチャーが脳を刺激し、実際に画面に触れることはできないけれど、触感のような感覚を想起させられるものがあった。本人の意識や自覚は別として、池谷にとって絵画制作の過程とは、キャンバスや絵具などの素材との対話にちがいない。数年前までの対話が、挑発的な仕草すら垣間見えるような「格闘」だったとすれば、最近は「戯れ」のようにも感じられる。かつてのように、相手の出方に戦々恐々とするのではなく、いい感じに力みが取れ、相手のリアクションを楽しむ余裕が出てきたとも言えようか。むろんどちらが正解ということはない。緊張と弛緩の連続から生まれる、また別種のマチエールのテクスチャーを楽しみにしている。

藪前知子審査員推薦作家・熊谷 亜莉沙(Arisa Kumagai)

撮影 manimanium

経歴

| 1991年 | 大阪府生まれ |

|---|---|

| 2015年 | 京都芸術大学 総合造形領域修了 |

展覧会

| 2014年 | 上野の森美術大賞展(上野の森美術館・東京) |

|---|---|

| 2015年 |

混沌展(スパイラル・東京) 個展 Leisure Class(Gallery Art Composition・東京) |

| 2016年 |

ULTRA x ANTEROOM exhibition 2016(ホテルアンテルーム京都・京都) ARTOTHEQUE SELECTION 2016(京都芸術大学・京都) |

| 2017年 | Portrait(ギャラリー小柳・東京) |

| 2019年 | 個展 Single bed(ギャラリー小柳・東京) |

| 2020年 | Photographs(ギャラリー小柳・東京) |

受賞等

| 2013年 | シェル美術賞 入選 |

|---|---|

| 2014年 | SPURT展 浅田彰賞受賞(京都芸術大学・京都) |

参考作品 展示予定作品 「Single bed,Fragile Leopard」

撮影 大河原光

技法:油彩・石膏・パネル

195.0×97.0cm

作品・制作について

自身と他者のバックグラウンドを背景に、富裕と貧困、生と死、愛と憎しみという非合理的で矛盾に満ちた人間のありよう、その表裏一体の感情や姿に焦点を当て制作している。

陶器の豹は特に、自他の加害性の象徴として描いた。

巨大な夫と結婚した。身体として自分が弱者ということを改めて思い知らされ、嫉妬し憧れた。

気付けば心に燻っていた「男に生まれたかった」という気持ちが「私はお前に生まれたかった」という屈折した気持ちとして蓄積していた。

ある晩、夫が悪夢で飛び起き私の首を思わず絞めた。

すぐに夢から覚めて夫は驚き、大きな体を目一杯縮め「きみを殺してしまうかもしれない」とぶるぶる泣いた。

私は「物理的にか弱くとも、あなたの心をこんなにも傷つけることができる」ということに強烈な多幸感を感じ、同時に自身の無意識の暴力性に涙を流す夫を「なんて可憐な人だ」といとしく思った。

私は作品を制作している限り、自身の加害性からも逃れられないと感じている。

藪前審査員 推薦コメント

服飾店を家業としていた熊谷亜莉沙の作品には、豪奢なハイ・ファッションの質感と家族の記憶、非日常と日常が奇妙に接続されている。熊谷が描き出すのは、「美しいもの」の解像度を上げた時に現れる棘ーー禍々しさの領域である。それは、美や愛、幸福といった、私たちの生を取り巻く肯定的な世界が、目まぐるしく推移する消費社会や、性差による力の不均衡など、危うい基盤の上に立つ儚く脆いものであることを暗示する。装飾品である豹を描いた新作は、秘められた攻撃性、支配関係に対する憧れが愛のうちに隠されていること、女性である自らのうちにも否定し難くあることを、印象的なステイトメントとともに示している。その暴力性が、描くという行為とも分かち難く結びついていることに自覚しつつ、熊谷は自らを掻き立てる衝動に、静かに向き合う。

新藤淳審査員推薦作家・チョン ダウン(Dawoon JUNG)

経歴

| 1989年 | 韓国生まれ |

|---|---|

| 2020年 | 武蔵野美術大学大学院博士課程在籍 |

展覧会

| 2017年 |

個展「A Day in The Life」ギャラリーなつか/東京 グループ展「落石計画第10期クロニクル-痕跡と展開-」旧落石無線送信局 /北海道 |

|---|---|

| 2018年 | 個展「新世代への視点2018」チョン・ダウン展、ギャラリーなつか/東京 |

| 2019年 |

個展「Rise high the sails!」Gallery MoMo Projects/東京 グループ展「月冴ゆ-Light Crossing Border-」網走市立美術館/北海道 「Body of Events」Gallery175/韓国 |

| 2020年 |

個展「酔ひどれ船」ギャラリーなつか/東京 グループ展「W299 PROJECT」 Gallery WOONG/韓国 |

受賞等

| 2016年 | シェル美術賞 入選 |

|---|

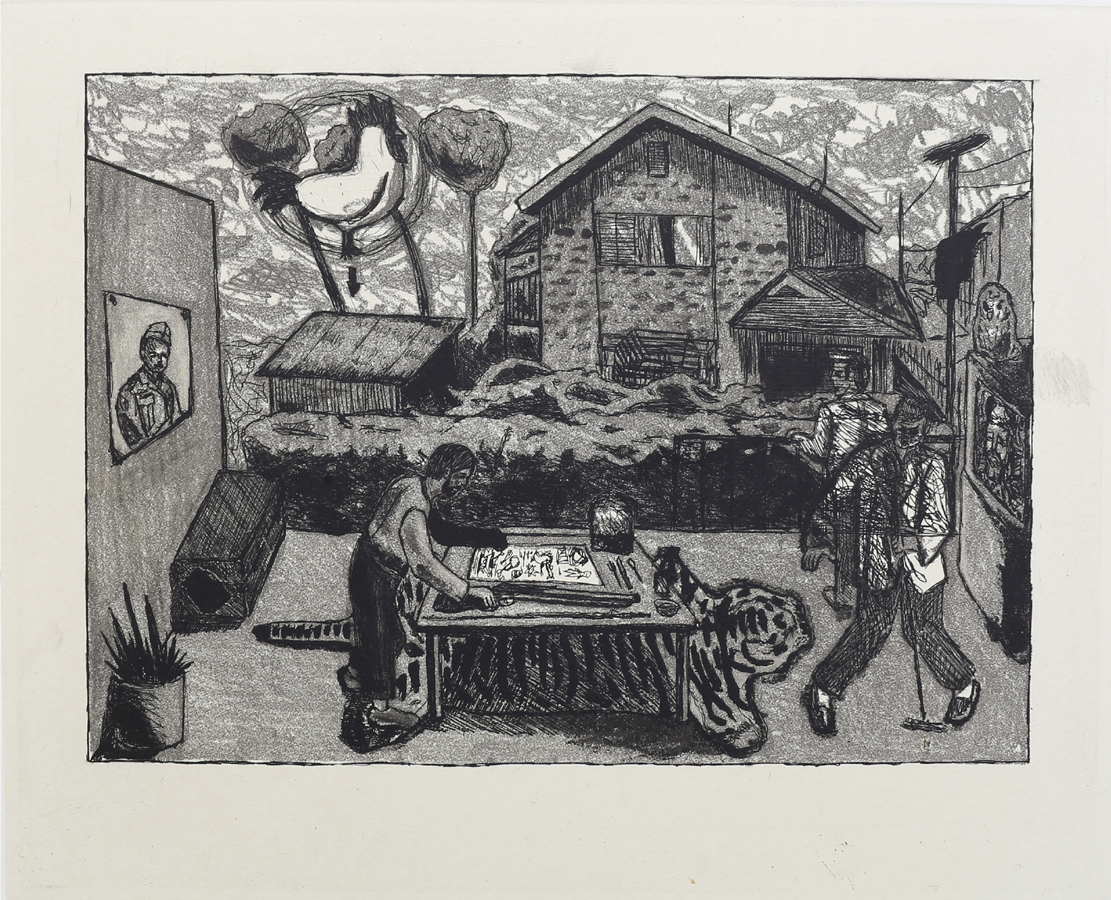

参考作品 「ニワトリ暗殺作戦 (how to kill a roster)」

技法:銅版画、和紙 (etching、Japanes paper)

24.0×30.0cm

作品・制作について

私は銅版画という媒体を介して"経験に由来する日常的イメージ"と"妄想による非日常的なイメージ"を衝突させて、新しい裂け目を開放させることを目標としている。

これらの裂け目から出てきたイメージは、再び私の生活の中に食い込んで、現在を刺激する新しい感覚や形式を出現させる。

ひたすら見たいものの影を追いかけながら、自己批判をとおして私をとらえるイメージをより実在的に掴もうとしている。

そのイメージは、人々が夢見るものと同じように平凡で、かつ非凡なものである。

自分にとって絵とは固定されているものを揺らす行為または意志である。

新藤審査員 推薦コメント

消せない溝や痕跡として刻まれた線、凝り固まって動かしがたいかに思える像……。この版画家はしかし、それらを幾通りにも変質させ、不可逆的に分岐させながら、その過程で生まれる多数の異他なる類像たちを、ときに一枚の紙上にモンタージュし、記憶=痕跡がとりうる布置の偶有性を一回ごと確かめるように刷りあげる。チョン・ダウン——ソウル五輪の翌年に韓国に生まれ、やがて東京の美大へ入り、在学中に兵役を経たのち、くしくも自身の生年にあたる1989年に崩れた壁の痕跡を残すベルリンにも留学した版画家。そんな彼の銅版画には、まさに東西分断の記憶を抱えたドイツ人たちの絵、とりわけ〈西〉ではなく〈東〉出身のネオ・ラウホらの作品の影がどうにもチラつく。だが、しばしば負の記憶を宿した形象群の繊細な受容器にして変換器たろうとするチョンの〈版〉は、歴史=物語に潜む歪みや矛盾をことさら先鋭化させて増幅させるのではなく、暴力に不当な正義を与える神話や信仰をただ皮肉に嘲笑って戯画化してみせるのでもない。それはむしろ、ひとたび刻印された記憶たちを硬直化させることなく寓意的に可塑化し、ほとんど拍子抜けに解きほぐしうるメディウムとしてある。彼にしか、ほぐしてゆけない記憶=痕跡たちがある。なかば、そう確信させられる。

中井康之審査員推薦作家・成山 亜衣(Ai Nariyama)

経歴

| 1983年 | 大阪府生まれ |

|---|---|

| 2009年 | 京都市立芸術大学大学院美術研究科修士課程版画専攻 修了 |

展覧会

| 2010年 | Oギャラリーeyes(大阪)※以降、同ギャラリーにて毎年開催 |

|---|---|

| 2013年 | Oギャラリー(東京)※以降、同ギャラリーにて`18開催 |

| 2018年 | ギャラリーモーニング(京都)※以降、同ギャラリーにて`19`20開催 |

受賞等

| 2017年 | シェル美術賞 入選 |

|---|

参考作品「two dogs」

技法:アクリル絵具 キャンバス

145.0×162.0cm

作品・制作について

これまで空想的で物語性を持つ画面を作り、そこから自身の思考の源を探してきた。

今のところ自身の思考の源である「疑って見つめる」という所から“平面として何を表現するのか…”という種が芽生えるのではないか…と考えている。

「疑って見つめる画面」とは、だまし絵の様に一見するだけでは容易に像が認識出来ない画面、若くは何か別の像が隠れている画面と捉えられるが、作り手の用意した正解へ誘導する画面という点で異なる。自身が求める画面とは、全体を把握する事が厄介な画面、画面全体を把握したいのに部分的な要素に引っ張られ、いつまでも全体が頭に入りにくい画面の事である。そしてその画面を作る為に、絵具の物質感や筆致、絵画における手前奥の関係性などを操作し利用出来たらと考えながら制作を進めている。

中井審査員 推薦コメント

成山亜衣の作品は、抽象表現と具象的なイメージが絶妙なバランスで組み合わせられて成立している。20世紀初頭に抽象表現が成立して以降、グリーンバーグによって唱えられた絵画を構成する特性を「平面性」に認めた論理を一つの起点として、個々の作家たちがオリジナリティを求め、抽象表現と具象的なイメージのせめぎ合いが続いてきた。成山の作品はその系譜に連なるように見えるがそうではない。彼女の作品を構成するいくつかのレイヤー・イメージは、おそらくウェブ由来だろう。その抽象的とも具象的とも言えないイメージの嵌入が、作家の意識とは離れたところで重なり合っている、ように見えるのである。成山は個人の意思とは無関係な存在というものを自らの作品に招き入れることによって極めて今日的な世界観をそこに披露している。

第2回「レジデンス支援プログラム」対象作家 武田 竜真(Tatsuma Takeda)

撮影 Kaori Uemura

経歴

| 1988年 | 熊本県生まれ |

|---|---|

| 2020年 | ドレスデン美術大学 カールステン・ニコライ研究室 マイスターシューラー課程修了 修了 |

展覧会

| 2018年 |

「TOKAS 二国間交流事業プログラム」 Kunstquartier

Bethanien、ベルリン|ドイツ 公益財団法人 吉野石膏美術振興財団 在外研修助成 「Löwen Safari -L21-」 クンストハレ ルツェルン、ルツェルン|スイス 「PATCHWORK」 STOFF-PAVILLON、ケルン|ドイツ |

|---|---|

| 2019年 |

「Chronicle」 Projektraum Kunstquartier

Bethanien、ベルリン|ドイツ 「シェル美術賞 レジデンス支援プログラム」 Cité internationale des arts、パリ|フランス |

| 2020年 | 「Meister 20」 Motorenhalle、ドレスデン|ドイツ |

受賞等

| 2011年 |

トーキョーワンダーウォール2011トーキョーワンダーウォール大賞 シェル美術賞 入選 |

|---|---|

| 2012年 | シェル美術賞 入選 |

「Skin Deep Beauty」

技法:アクリル絵の具、エポキシ樹脂、鉄

190.0×80.0×70.0cm

今回の展示にむけて

17世紀頃から国際化社会というユートピア的世界が謳われてきましたが、自身の制作を通してそのような表面的な美しさの裏で起こっていることに人類史や美術史を参照しながら目を向けたいと思っています。また、そのユートピアがバベルの塔のように崩れさってしまった今日で、どのような社会がつくられていくのかを見極め、世界と応答することで作品を生み出せていけたらと考えています。