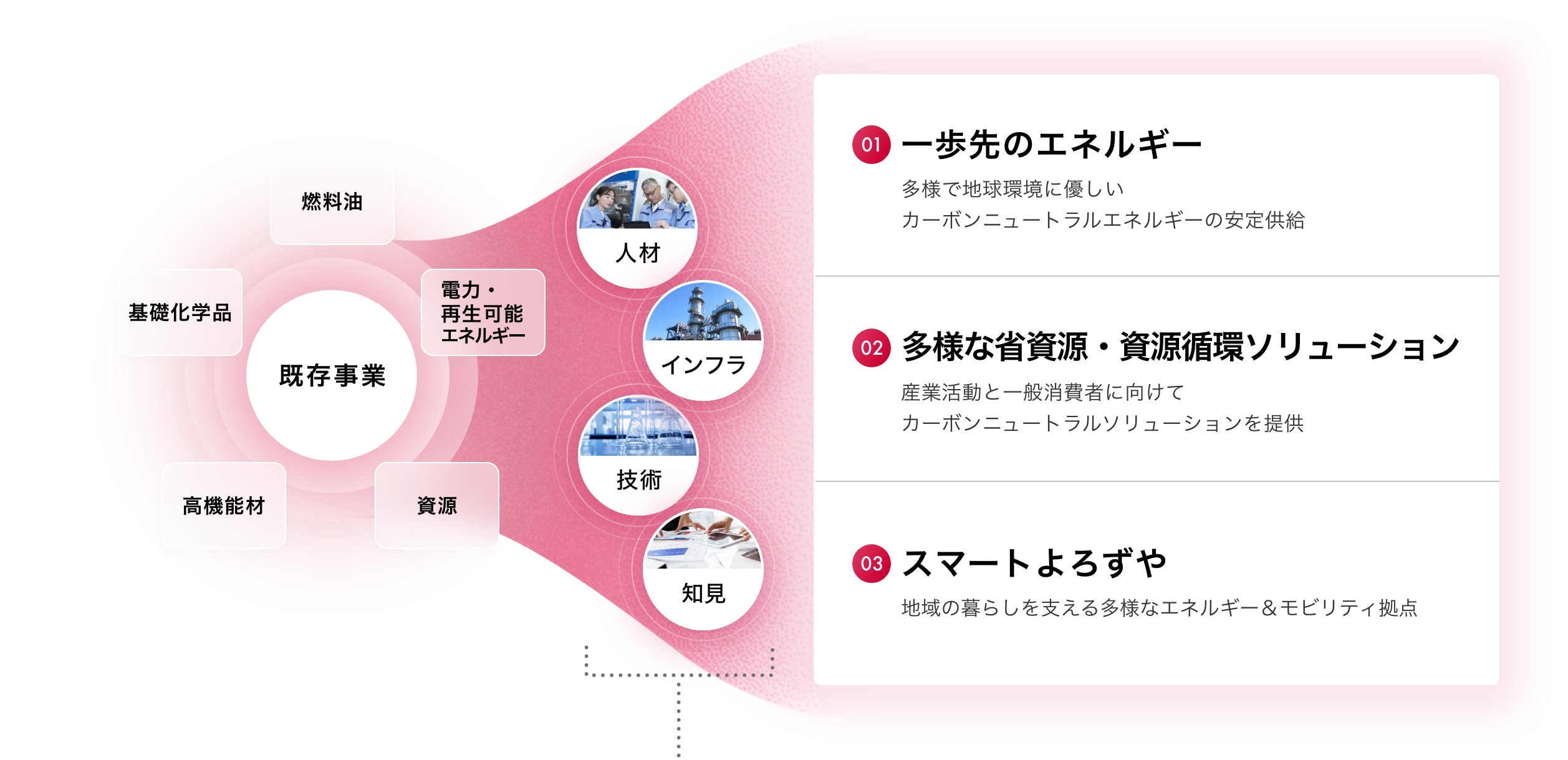

カーボンニュートラル・循環型社会を牽引する

Idemitsuが挑む

3つの事業領域

「石油業界、そして出光は厳しい時代を迎えるのではないか」。

そんなイメージをお持ちの人もいるかもしれません。

私たちには、主力の燃料油事業においてトップランナーとして培ってきた絶対的な知見、技術、インフラがあります。

3つの事業領域はゼロベースで新たに始めるのではなく、それらの「資産」を活用して「進化」させるものだと私たちは考えています。

そう、私たちはむしろ一歩リードしているのです。

実験室の中でなら、新しいエネルギーや素材を容易に作れるかもしれません。

でも、私たちにはエネルギーを安定供給し、「人々の生活を守る」使命があります。

少量ではなく大量に、そして安定的にエネルギーを供給し続けなければならないのです。

Idemitsuがやらなくて誰がやる。Idemitsuがやらなければならない。

2050年カーボンニュートラル・循環型社会は、私たちがこの手で実現させます。

実現に導く「人の力」と「受け継いできたインフラ」

Idemitsuだから変えられる未来

人材・インフラ・技術・知見

出光は長年にわたって石油精製、石油化学品の製造、多様な素材の開発に取り組んできました。建設した装置は大切に引き継がれ、事業の過程で人が育ち、様々な知見が蓄積されています。

これらの「資産」を戦略的に活用し、進化させるのが「3つの事業領域」です。

CNX※センター化

出光の「資産」を戦略的に掛け合わせる例が、CNXセンター化構想です。当社グループの石油・石油化学品の製造拠点である製油所・事業所を、大規模な設備新設にたよらず、その敷地や設備を生かし、再生可能エネルギーや水素・アンモニア、バイオ燃料・合成燃料など次世代エネルギーの供給基地に転換する構想です。

全国くまなく需要がある石油と異なり、次世代エネルギーやカーボンニュートラルソリューションは地域によってニーズが異なることが予測されます。水素やアンモニア、ケミカルリサイクルなどのメニューからそれぞれの特性やニーズを見極め、実現により適した製油所・事業所において取り組みを進めています。

※カーボンニュートラルトランスフォーメーションの略。

一歩先のエネルギー

アンモニア

アンモニアは燃焼時にCO₂を出さないため、石炭や重油の代替エネルギー候補として注目が集まっています。出光は石油精製のプロセスにおいて、長らくアンモニアを扱ってきました。この知見を活用し、徳山事業所(山口県周南市)に既設のインフラを活用したアンモニア輸入基地を設置し、コンビナート各社へアンモニア供給することを目指しています。

三菱商事とともに北米の製造プロジェクトからのアンモニア調達やアンモニア運搬船・輸入受け入れ拠点の効率化について検討するなど、クリーンアンモニアのサプライチェーン構築検討を加速するほか、豪州においては石炭事業で培ってきたビジネス基盤を生かし、アンモニア製造・輸出等に関する検討・調査に参加し、調達を含めたサプライチェーンに関する知見を着実に蓄積しています。

また、アンモニアを石油や重油と混焼しても熱効率を下げない技術開発や、アンモニア製造時のCO₂排出量を大幅に削減する研究開発にも取り組んでいます。現在、アンモニアの製造方法として広く採用されている「ハーバー・ボッシュ法」では、高温・高圧下で水素と窒素を反応させてアンモニアを生成するため、大量のエネルギーが必要で、CO₂排出量が多くコストもかかることが課題です。当社はこの課題の解決に向け、アンモニアの製造工程におけるカーボンフリーの実現を目指し、東京大学などと連携し、常温・常圧の温和な反応条件下でアンモニアを製造する技術の確立と量産化を目指しています。

- 2021年6月

- IHIと徳山事業所の既設設備を活用したアンモニアサプライチェーン構築に関する共同検討を開始

- 2022年1月

- 「常温、常圧下アンモニア製造技術の開発」がNEDOグリーンイノベーション基金に採択

- 2022年8月

- 「周南コンビナートアンモニア供給拠点整備基本検討事業」が経済産業省・資源エネルギー庁の「非化石エネルギー等導入促進対策費補助金(コンビナートの水素、燃料アンモニア等供給拠点化に向けた支援事業)」に採択

- 2022年11月

- 豪州アボットポイント港でのグリーンアンモニアの製造、輸出に向けた調査を開始

- 2023年4月

- 韓国電力公社とアンモニアの調達・海上輸送・供給に関する協業検討に向けて合意

- 2024年7月

- 常温・常圧で進行するアンモニアの連続電解合成で世界最高性能を達成

- 2024年10月

- エクソンモービルによる米国ベイタウンにおけるクリーン水素アンモニア製造プロジェクトに、三菱商事とともに参画検討することに合意

実現に向けたスケジュール

-

2025年7月1日時点

多様な省資源・資源循環ソリューション

次世代電池材料

全固体電池は、有力な次世代のリチウムイオン電池として注目されています。電気自動車(EV)向けにおいては、航続距離の拡大と充電時間の短縮、安全性の向上が期待されており、EV普及の鍵を握るといわれています。当社は「全固体電池」の材料である「固体電解質」の材料開発、量産技術開発に取り組んでいます。固体電解質の中間原料である「硫化リチウム」は石油精製の過程で副次的に得られる成分を利用しており、当社は長年にわたり、有益な活用方法についての研究を行ってきました。

- 1994年

- 硫化リチウムの製造技術を確立

- 2001年

- 固体電解質の研究を開始

- 2004年

- 硫化物系固体電解質として、電解液と同レベルのイオン伝導度を世界で初めて達成

- 2021年11月

- 小型実証設備 第1プラント稼働開始

- 2022年4月

- 「硫化物系固体電解質の量産技術開発」がNEDOグリーンイノベーション基金に採択

- 2022年6月

- Umicoreと高性能材料の共同開発を開始

- 2023年6月

- 小型実証設備 第1プラント能力増強決定、第2プラント稼働開始を発表

- 2023年10月

- トヨタ自動車と全固体電池の量産実現に向けた協業検討を開始

- 2024年10月

- 固体電解質の実用化に向け大型パイロット装置の基本設計を発表

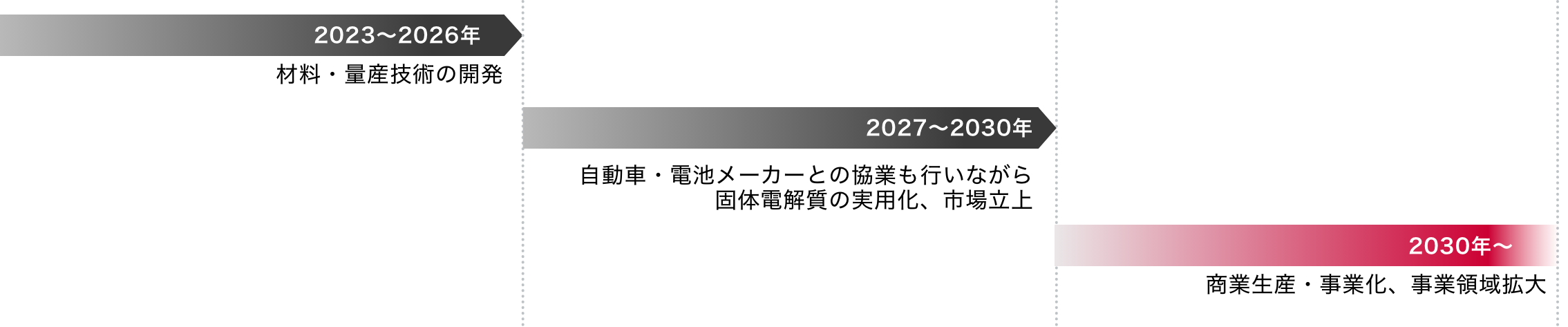

実現に向けたスケジュール

-

2024年11月13日時点

多様な省資源・資源循環ソリューション

使用済みプラスチックリサイクル

海洋プラスチックごみ問題や気候変動への関心が高まる反面、日本における使用済みプラスチックの資源循環はわずか20%に留まっています。その現状を打破すべく出光興産が取り組んでいるのが、使用済みプラスチックを原油に近い状態まで分解する「油化技術」で、「ケミカルリサイクル」と呼ばれる手法の1つです。これまでリサイクルのネックとされてきた、複数のプラスチックが混在していても油化できる技術開発に取り組んでいます。油化によって生産された「生成油」は既存の石油精製設備や石油化学装置を活用し、石油化学製品や燃料油の原料として循環させます。

- 2019年

- 環境エネルギー社と使用済みプラスチックの「油化技術」開発に着手

- 2021年

- 「油化技術」実証検討開始

- 2022年9月

-

千葉事業所エリアに油化ケミカルリサイクル装置の基本設計を行うことに合意

テラレムグループ、前田産業と使用済みプラスチックの調達に関し、業務提携も検討を開始 - 2023年4月

- 環境エネルギー社と合弁会社「ケミカルリサイクル・ジャパン株式会社」設立

- 2023年〜

- 使用済みプラスチックの再資源化に向け、様々な業界のパートナー企業と実証実験を開始 詳しく知る

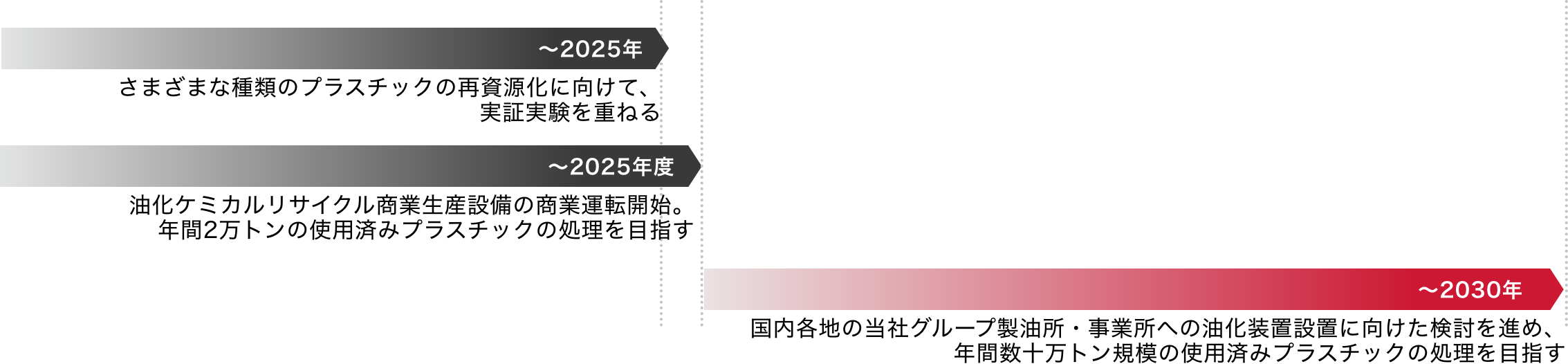

実現に向けたスケジュール

スマートよろずや

Type別サービスステーション

~「生活支援基地」へ進化~

サービスステーション=給油という固定概念にとらわれず、地域の課題を解決する生活の支援基地として進化させる「スマートよろずや」構想。この構想のもと、国産木材を活用し、太陽光発電パネルを設置するなどサーキュラー拠点としての役割も果たす「環境対応ecoステーション」や「EV充電・メンテナンスステーション」など、6つの代表的な類型を提示しています。さらに、より便利にお使いいただくために、デジタル戦略も加速。公式アプリ「Drive On」を通じてサービスの予約から決済までワンストップで行えるようになりました。生活の課題は地域によって、また、時代によっても変わるため、ニーズを的確にキャッチしてよろずに(無限に・多様に)進化させていきます。人々の暮らしに寄り添いながら、エネルギーとモビリティの拠点であり続けます。

- 2021年5月

- スマートよろずや構想発表

- 2021年9月

- 公式アプリ「Drive On」リリース

- 2022年11月

- 決済機能「モバイルDrive Pay」を公式アプリDrive Onに搭載

- 2022年11月

- 環境対応ecoステーション「TypeGreen」1号店の開所

- 2023年9月

- モビリティサービスに特化した「apolloONE」1号店の開所

- 2023年12月

- サービスステーションを「apollostation」ブランドに統一

実現に向けたスケジュール