潤滑油とは?

潤滑油とは?

潤滑油は、物が動くときに生じる摩擦を少なくするために使われる油です。潤滑油の働きで摩擦を減らすと、余分なエネルギー消費が抑えられるだけでなく、機械や道具を長持ちさせることができます。また、摩耗防止・冷却・洗浄・防さびなどの目的で、様々な場所で使われており、私たちの社会に欠かすことのできないものです。

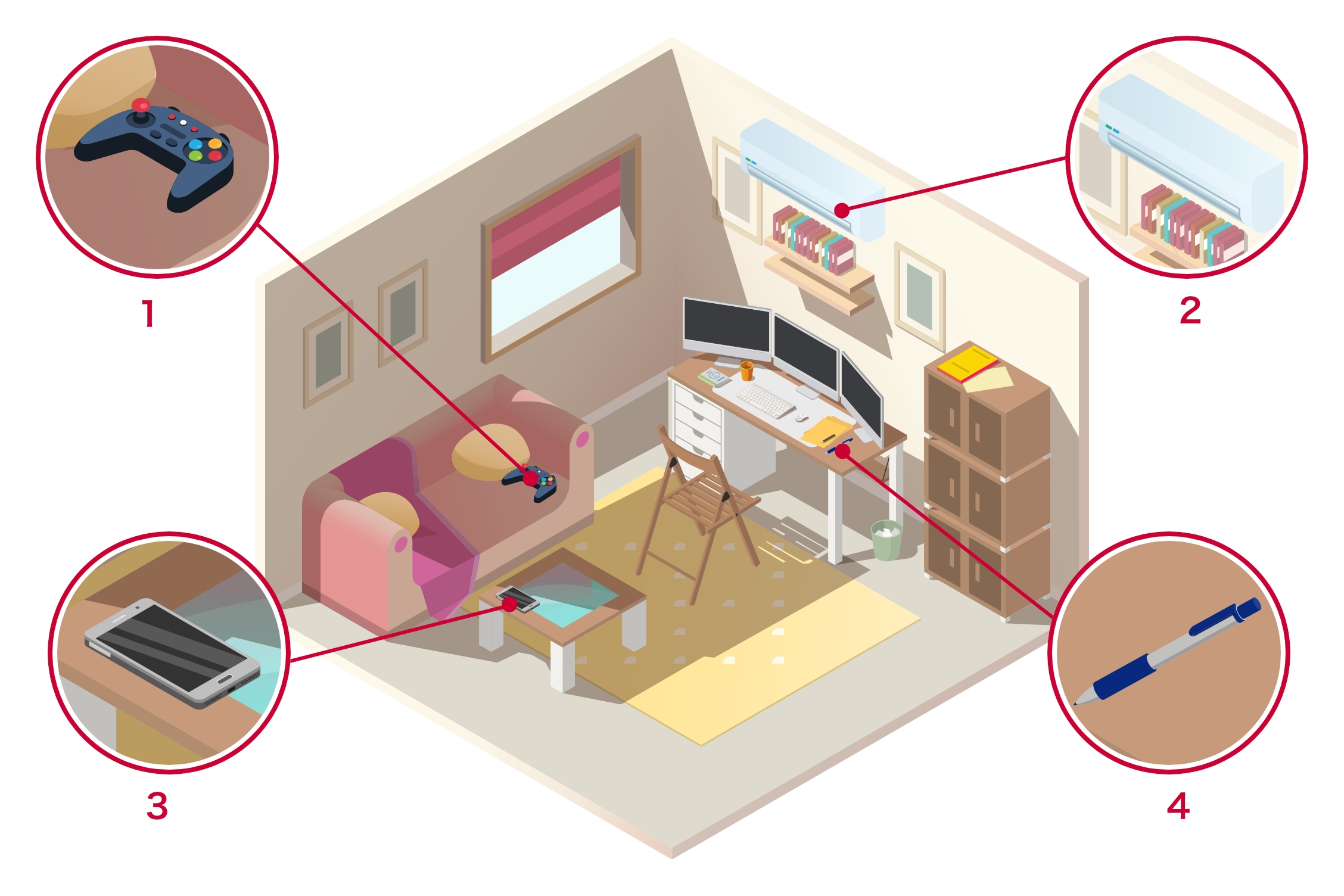

身近な潤滑油

潤滑油は、機械の歯車、車のエンジンやブレーキの他、ボールペンの液栓、スマートフォンやゲーム機内の小型モーターの軸受け、エアコンの冷媒などにも使われており、私たちの身近なところで活躍しています。

-

ゲーム機:内部にある小型モーターの軸受けやファンなどの稼働を円滑にするために、潤滑油が使われています。

-

エアコン:冷媒ガスを圧送するコンプレッサーの稼働を支えています。

-

スマートフォン:内部にある小型モーターの軸受けやファンなどの稼働を円滑にするために、潤滑油が使われています。

-

ポールペン:インクが乾かないよう、潤滑油で栓をしています。

潤滑油は縁の下の力持ち

潤滑油が必要とされる場所には、さまざまな接触条件(機械、材料、温度、荷重、すべり速度など)が存在します。潤滑油は、これらの条件に対応し、最適の摩擦状態を作るように設計されています。

加えて、技術の進歩につれ、潤滑油への要求も多岐にわたるようになってきました。例えば、大きな動力を伝達するための「摩擦力が大きい」潤滑油、自動車の乗り心地を良くするため「速度によって摩擦力が変わる」潤滑油なども求められるようになっています。

また、摩擦を低減することのほかに、機械の摩耗を防ぐのも潤滑油の大きな役目です。その他、機械の冷却や圧力の伝達、防錆、電気の絶縁といった役割を担うこともあります。

縁の下の力持ちといわれる潤滑油は、私たちの社会に決して欠かすことのできないものといえるでしょう。

潤滑油と摩擦

もし摩擦力がなかったら

砂時計の中にできている砂の山に小さな衝撃を与えると、その山の角度はおよそ30度になります。富士山の山頂の斜面も30度程度です。これは単なる偶然ではなく、重力と砂の摩擦係数の均衡によるものです。土木工学ではこの角度を「安息角(あんそくかく)」と呼んでいます。

もしこの世に摩擦力がなければ、富士山は存在せず、人々があの壮大な雄姿を拝むことはできなかったでしょう。それどころか、地面と足の裏にも摩擦力がないのですから、私たちは歩くことさえできなかったはずです。

有史以来、人類はこの摩擦力と深い関わりをもってきました。古くは古代エジプトで巨石を運ぶ際、“ころ”を使い、さらに潤滑油(オリーブオイルと推定される)を使ったとされています。

16世紀にはレオナルド・ダ・ヴィンチが、「あらゆる物体は、滑らそうとすると摩擦力という抵抗を生じる。その大きさは、その重量の4分の1である」と述べています。これが摩擦の大きさについて述べられた歴史上初めての記述で、今の言葉に直すと、「摩擦係数は0.25である」ということになります。そして18世紀にはフランスのアモントン、クーロンなどが理論に先鞭をつけ、現在では「トライボロジー」と呼ばれる学問領域になっています。

面と面との直接接触を防ぐ

摩擦は人間の生活に欠かすことのできないものですが、機械にとってはあまり歓迎できるものではありません。なぜなら、摩擦が大きいと、エネルギーをロスしたり、機械が摩耗したりするからです。そこで、こすれ合う面と面との間に潤滑油を入れると面同士の直接接触を防ぎ、摩擦を減らすことができます。

このように潤滑油を使ったときの潤滑の形態を大きく分けると、「流体潤滑」と「境界潤滑」に分類することができます。

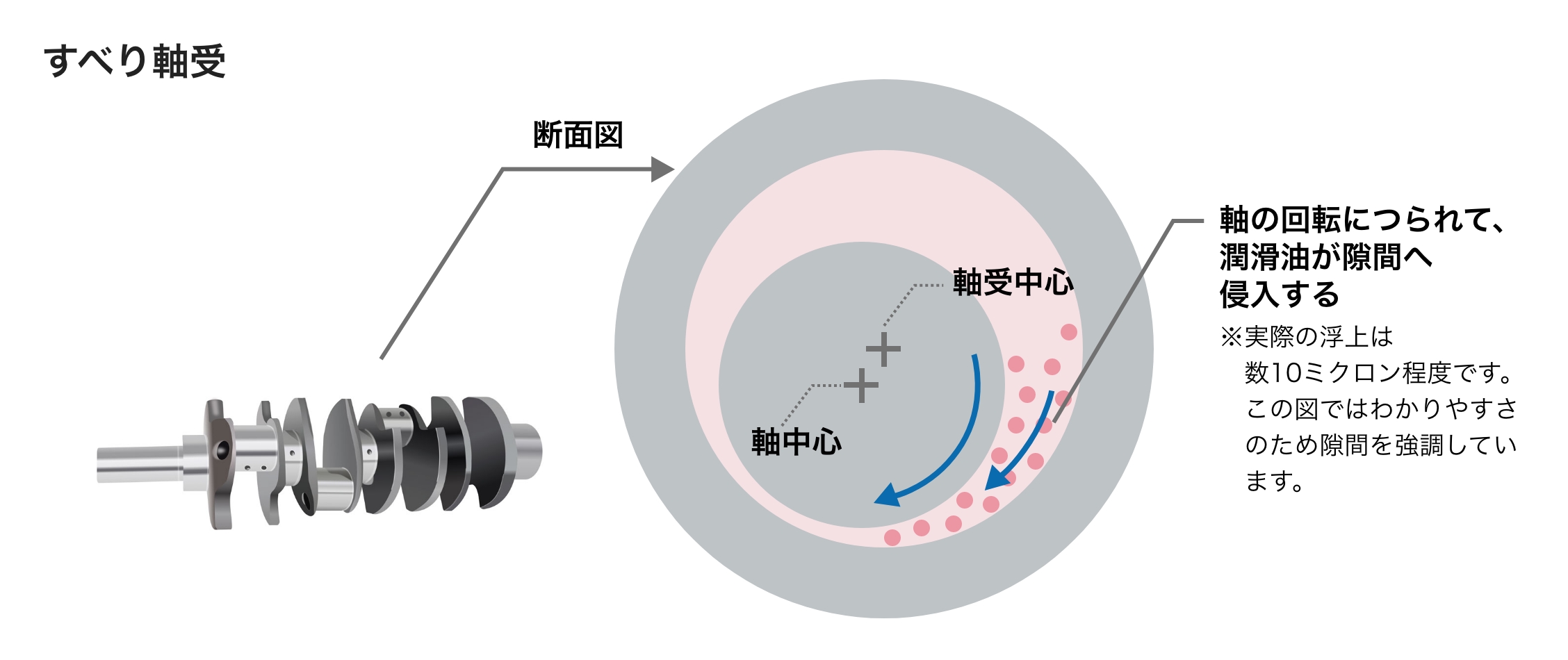

流体潤滑

流体潤滑とは、摩擦部分に油膜が形成され、二面が直接接触せずに離れた状態で潤滑されることを言います。

潤滑油の抵抗力、つまり粘度は、物体を浮かせることができるのです。この潤滑形態が工業的に上手に利用されているのが「すべり軸受」です。すべり軸受は、回転する軸を支える軸受の一種で、自動車のクランクシャフトなどに用いられています。

軸が回転すると、それにつられて潤滑油が狭い隙間へと引きずり込まれ、圧力が発生します。この圧力で軸を浮かせて、摩擦力を減らすのです。潤滑油の進入場所がくさびのような形状をしているので、この現象を“くさび効果”と呼んでいます。

境界潤滑(分子膜での潤滑)

流体潤滑のように潤沢な油膜ができない状態では、分子オーダーの膜で二面間を潤滑します。これが表面の化学的性質がものをいう境界潤滑の世界で、表面に吸着したわずかな分子膜や、添加剤による表面の改質層が摩擦力を減らします。

一般に潤滑油は、原油を精製して作ったベースオイルに添加剤を混ぜて作ります。わずか分子十数枚の添加剤の吸着膜によっても、摩擦係数を大きく下げることができるのです。多いときには20種類以上もの添加剤を組み合わせることがあります。

油断すれば焼きついてしまうから

“油断とは油の断たれることなり”と古人が言ったかどうかは定かではありませんが、二面間に入り込んでいる潤滑油も、あまりに厳しすぎる摩擦条件のもとでは断たれてしまいます。

すると、膜の下地の固体表面が露出し、固体同士の摩擦が生じてしまいます。そして、二面間に強い凝着が起こり、ついには焼きつくという現象が起こります。金属の場合には、あたかも溶接したようにくっついてしまうので、機械としては致命傷です。

ここでいう厳しい条件とは、高い荷重、高い温度などのことです。その昔、自動車のエンジンが高速・長時間の運転で焼けてしまったのも、高温による潤滑膜の破断が原因でした。

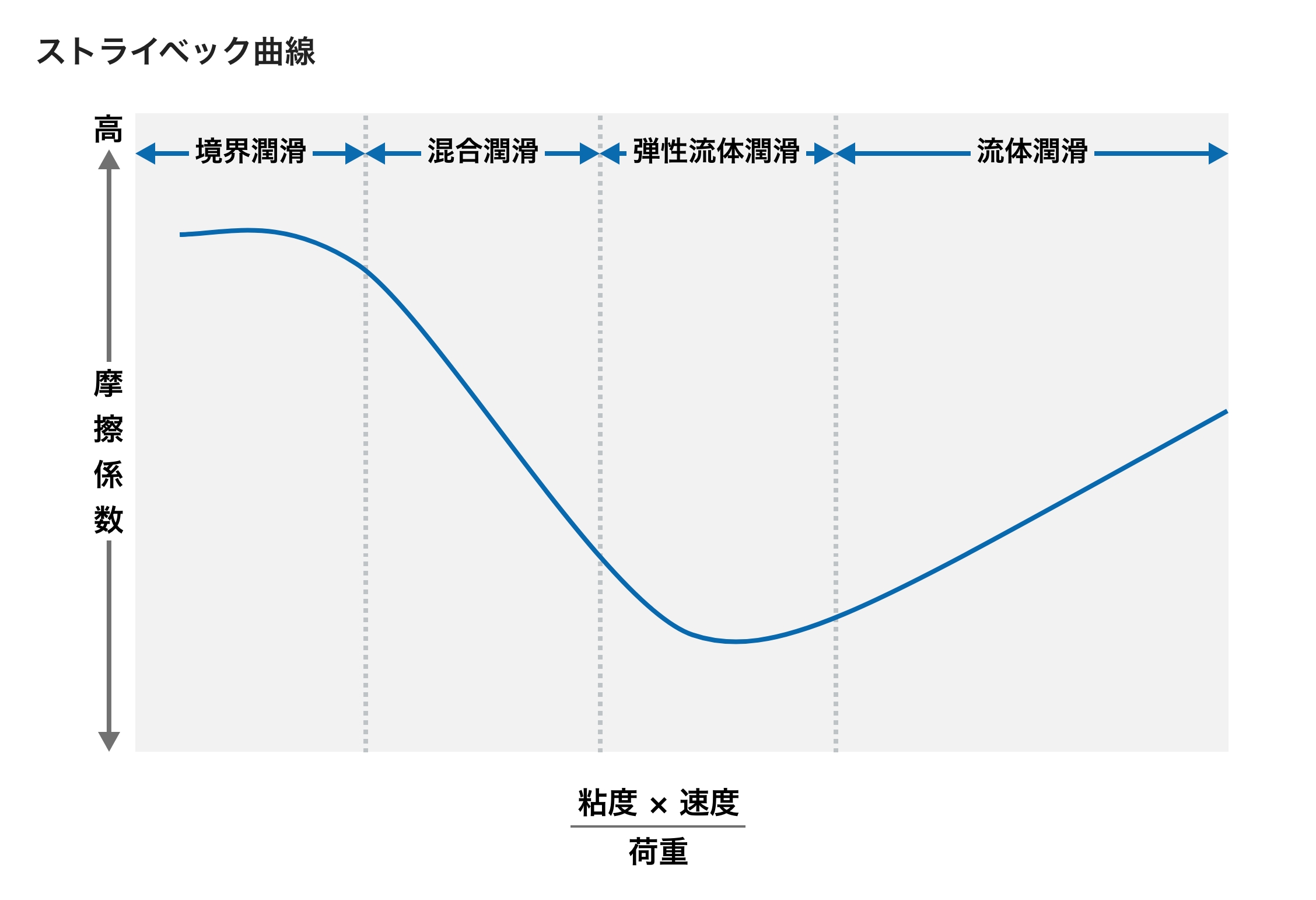

「ストライベック曲線」

これらの潤滑形態を理解する手助けとして、図のような曲線があります。これがいわゆる「ストライベック曲線」と呼ばれるもので、摩擦の議論をするときにはよく登場します。

この曲線は、縦軸に摩擦係数、横軸に[粘度×速度/荷重]をとったもので、機械の運転条件を変化させると、一般的に図のような曲線を描きます。